Dans cette masse d’écrits celui qui a eu le plus de retentissement est L’histoire philosophique et politique du commerce et des établissements des Européens dans les deux Indes de l’abbé Raynal, à laquelle Diderot a apporté sa contribution.

Et en 1788 Brissot a fondé, sur le modèle anglais, une « Société des Amis des Noirs » à laquelle ont adhéré nombre de personnalités tels Mirabeau, Condorcet, La Fayette, Siéyès, l’abbé Grégoire…

Cependant si Raynal n’hésitait pas à appeler de ses vœux le «Spartacus noir » qui libérerait de leurs chaînes les esclaves, les Amis des Noirs réclamaient surtout l’abolition de la traite et l’octroi de droits politiques aux Libres de couleur, renvoyant l’émancipation générale des noirs à un lointain très vague. Quant à la grande masse de l’opinion, elle se sentait très peu concernée par la question de l’esclavage qu’abordait seulement une poignée de cahiers de doléances sur les quelque 60 000 qui nous sont parvenus.

À Bourbon, même si quelques « étincelles de la philanthropie » avaient franchi les mers, les colons, dans leur immense majorité étaient foncièrement hostiles à l’abolition de l’esclavage, considérant comme l’écrira plus tard le commissaire civil Burnel, que « le nègre, le cheval, le bœuf et l’âne sont indistinctement…des animaux que la nature a formés pour leur usage ».

La Constituante adopte en matière d’esclavage des positions que l’on peut qualifier de frileuses. Certes elle promulgue dès août 1789 la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen. Mais d’aucuns considèrent que cette déclaration doit être exclusivement réservée aux hommes libres et l’assemblée par ses décret et instruction des 8 et 28 mars 1790 met les colons et leurs propriétés « sous la sauvegarde » de la Nation, ce qui garantit implicitement le maintien de l’esclavage, et renvoie aux seules assemblées créées localement la prérogative de proposer les mesures qui assureront « la conservation des intérêts » coloniaux.

En mai 1791, un débat provoqué par les exécutions, à Saint-Domingue, d’Ogé et Chavannes, porte-parole des Libres de couleur, agite l’Assemblée. À cette occasion un représentant de la Martinique, Moreau de Saint-Méry, n’hésite pas à demander que l’esclavage soit officiellement inscrit dans la future constitution. Une très vive réaction de Robespierre fait annuler cette proposition mais dans la première constitution votée par la France, en septembre 1791, les colonies ne figurent absolument pas, ce qui correspond au maintien du statu quo.

Cependant un événement dramatique bouleverse complètement les choses, la grande insurrection des esclaves de Saint−Domingue qui éclate dans la nuit du 21 au 22 août 1791 et provoque un très vif effroi en Europe.

Pour rétablir l’ordre dans la grande colonie américaine, la Législative y expédie trois commissaires civils qui commencent par confirmer le maintien de l’esclavage. Mais débordés par une guerre civile dont la violence est renforcée par l’intervention, à la fois, des Espagnols et des Anglais, ces commissaires ne voient bientôt comme seule solution pour sauver l’autorité française que la proclamation de la libération des esclaves. Elle est faite d’abord par Polverel dans la partie ouest de l’île le 27 août 1793 puis par Sonthonax le 29 août pour la partie nord. Pour justifier leur décision ils envoient à la Convention une commission composée d’un blanc, Dufay, d’un Libre, Mills, et d’un noir, lui-même ancien esclave, Bellay.

Après moult péripéties les trois hommes finissent par être reçus par la Convention lors de sa séance du 16 pluviôse an II (4 février 1794) et Dufay conjure l’Assemblée d’approuver la politique suivie à Saint-Domingue. Après de fougueuses interventions de Levasseur (de la Sarthe) et de Lacroix (D’eure-et-Loire), la Convention décrète par acclamation « que l’esclavage est aboli sur tout le territoire de la République ».

Mais ce grand moment d’enthousiasme passé, si l’abolition est imposée en Guadeloupe par Victor Hugues, puis en Guyane par Jeannet-Oudin, un neveu de Danton, la Convention tarde à prendre des mesures pour son application dans les colonies orientales. Ce retard est dû, au moins en partie, à la subtile et tenace obstruction des députés de l’Ile de France, Jean-Jacques Serres et surtout Benoît Gouly. Infatigable libelliste, ce dernier, après d’hypocrites professions de foi abolitionnistes, développe tous les arguments susceptibles de justifier une application différée du décret de pluviôse dans ces colonies.

Ce sont des arguments que l’on retrouve, grosso modo, dans une foule d’écrits de la période révolutionnaire émanant non seulement de colons et d’assemblées coloniales mais aussi de nombre de politiques. A savoir : il importe de conserver à la France, pour sa richesse et sa puissance militaire, des colonies qui lui ont toujours prouvé leur attachement. C’est particulièrement le cas des Mascareignes, « clefs de la mer des Indes », qui ont vaillamment combattu les Anglais. Les abandonner ou y créer des troubles fera uniquement le jeu des contre-révolutionnaires et des Anglais. Or ce sera le cas si on y libère brutalement les Noirs dans l’état d’ignorance et d’immaturité dans lequel ils se trouvent. Lesquels Noirs seront eux-mêmes les premières victimes de cette politique imprudente et sombreront dans la violence et la famine. Tout cela pour conclure que si la philanthropie et la justice justifient l’abolition de l’esclavage, ces mêmes vertus exigent que cette abolition ne s’opère que très progressivement et en s’entourant de beaucoup de précautions. C’est précisément ce qu’ont fait les dirigeants des colonies orientales. Ainsi à Bourbon en octroyant les droits politiques aux Libres avant même l’Assemblée Nationale, et en favorisant une augmentation du nombre des affranchissements. Et surtout en suspendant la traite des Noirs par un arrêté du 7 août 1794, très vraisemblablement adopté en priorité comme une mesure de précaution sanitaire contre le risque d’une nouvelle épidémie de variole, mais habilement présenté comme une mesure humaniste car voté quelques semaines avant que l’île ait connaissance du décret de pluviôse.

Globalement, entre 1791 et la fin de 1794, mis à part de brefs émois causés par une certaine agitation de la garnison, le comportement jugé trop favorable aux Noirs de Lafosse, curé et un temps maire de Saint-Louis, et une confuse ébauche de « complot », en juin 1792, de quelques pauvres blancs se faisant les porte-parole des Libres, Bourbon est restée socialement très calme. Puis, au prétexte que le décret de pluviôse ne leur a pas été officiellement envoyé, les autorités coloniales imposent le silence à son sujet. Et très rares sont les prises de position en faveur de son application sauf de la part de quelques petits blancs de Saint-Joseph, excusés, pour les notables, par leur « simplicité », et de Lemarchand, ex-député officieux de l’île à l’Assemblée nationale. Et même s’il paraît certain que les esclaves ont eu connaissance de l‘existence de ce décret ils restent, dans leur immense majorité, silencieux.

En France, un long débat a lieu en pluviôse an III sur les mesures à prendre aux Mascareignes mais il n’en ressort pas grand−chose in fine. Et une première commission prévue pour les îles orientales en février 1795 est rapidement annulée.

Cependant, après la chute de Robespierre, la volonté clairement affichée de la Convention thermidorienne d’adopter une nouvelle Constitution conduit à un statut nouveau pour les colonies défini dans un très long rapport de Boissy d’Anglas du 4 août 1795 : l’assimilation. En conséquence la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), dont l’objectif avoué est de « clore la Révolution », érige La Réunion en département. Une Constitution que très logiquement le Directoire charge deux commissaires, théoriquement nantis de pleins pouvoirs, de porter aux Mascareignes.

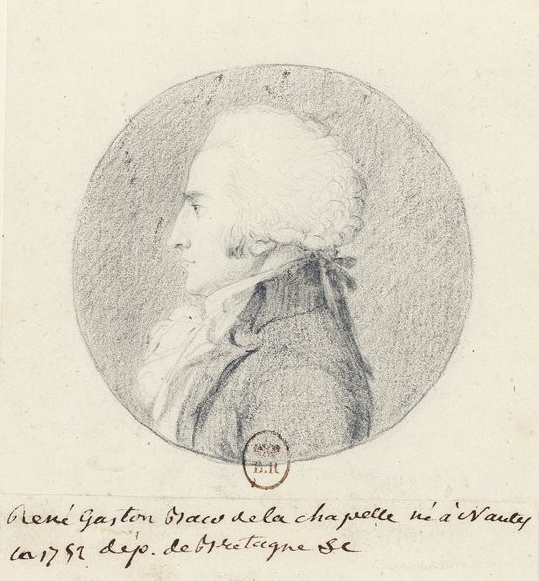

Ces commissaires sont René Gaston Baco de La Chapelle qui s’était particulièrement illustré, en 1793, comme maire de Nantes, par sa résistance aux assauts vendéens, et Etienne Laurent Pierre Burnel qui avait vécu trois ans à l’Ile de France dans les débuts de la Révolution, y exerçant divers métiers, journaliste, secrétaire de l’Assemblée coloniale, avocat, mais ne laissant pas à ses concitoyens que de bons souvenirs. Ils arrivent, le 30 prairial an IV (18 juin 1796), à Port-Louis à la tête d’une véritable armada, 4 frégates commandées par le contre-amiral Sercey et 780 soldats commandés par le général Magallon (ci-devant de La Morlière). Mais après trois jours de discussions tortueuses, la foule des colons les embarque sans ménagement sur une corvette en partance pour les Philippines. Opération manifestement couverte par le vieux gouverneur général Malartic et qui se déroule sans intervention aucune des soldats et marins de l’expédition ni de leurs chefs.

Toute l’affaire s’est passée uniquement à l’Ile de France mais l’Assemblée coloniale réunionnaise en approuve immédiatement et bruyamment la conclusion. Et le confirme dans de longues adresses à l’Assemblée Nationale de juillet-août 1796 et avril 1797 ressassant tous les arguments hostiles à une libération brutale des esclaves évoqués plus haut. Désormais l’île, tout en affichant fortement sa fidélité à la France et à la République, vit dans une situation d’autonomie de fait et s’avère décidée à repousser au besoin par la force toute tentative d’application sur son sol de l’abolition.

Les agents rentrés en France fin septembre 1796 nombreuses sont les discussions sur les raisons de leur échec et les moyens d’y remédier. Mais rien n’est décidé lorsqu’aux élections d’avril 1797 triomphe le parti clichyen composé de royalistes et colonialistes notoires tels Vaublanc (un ancien colon) ou Barbé-Marbois (ex-intendant de Saint-Domingue), qui pendant quelques mois mène une vigoureuse campagne anti-constitutionaliste et antiabolitionniste. Mais ce parti est à son tour balayé par le coup d’Etat du 18 fructidor an IV (4 septembre 1797) qui prône le développement d’une nouvelle politique coloniale française caractérisée, entre autre, par de grands rêves expansionniste en Inde. Une vigoureuse poussée « néo-jacobine » marque même les premiers mois de 1799. Elle est très favorable aux thèses abolitionnistes d’autant que renaît la Société des Amis des Noirs et des Colonies.

Au printemps 1800 il est prévu une nouvelle mission, confiée à l’amiral Villaret-Joyeuse et à Lequoy-Montgiraud qui ont pour instructions secrètes de mettre progressivement en application dans les colonies orientales le décret de pluviôse. Elle est finalement ajournée mais en octobre 1800 arrive à l’Ile de France Cossigny Palma, ex- « député extraordinaire » de l’île à Paris, qui nommé nouveau directeur du Moulin à Poudres devra accorder aux esclaves qui y travaillent divers avantages dont un salaire. Mesure immédiatement jugée et véhémentement refusée par les autorités locales et par celles de La Réunion comme une première étape vers l’application du « fatal décret ».

Durant toutes ces années 1796-1801 La Réunion a non seulement approuvé les mesures prises par l’île voisine contre la menace abolitionniste mais même souvent surenchéri sur elles. Au point d’envisager, fin 1799 – début 1800, une déclaration unilatérale d’indépendance, au moins temporaire jusqu’au rétablissement de la monarchie en France, écartée par l’Assemblée coloniale après force débats, puis un rattachement à l’Angleterre. Tandis que se multipliaient à l’intérieur de l’île des mesures de répression sociale : limitation puis suspension des affranchissements ; interdiction pour un affranchi de prendre le nom de son ancien maître, fût-il son père naturel ; interdiction des mariages mixtes, c’est-à-dire entre personnes de races différentes ; rétablissement de la traite.

Tout cela accompagné d’un très fort durcissement des sanctions contre toute manifestation pro-abolitionniste. Avec par exemple l’expulsion à Batavia de soldats nouvellement arrivés dans l’île accusés de trop de familiarité avec des esclaves ou, pire, l’exécution « à la volée d’un canon », en novembre 1799, d’au moins cinq noirs de Sainte-Rose accusés d’avoir préparé un massacre général des blancs, entourée d’un très « grand appareil » susceptible d’inspirer aux autres esclaves « une salutaire terreur ».

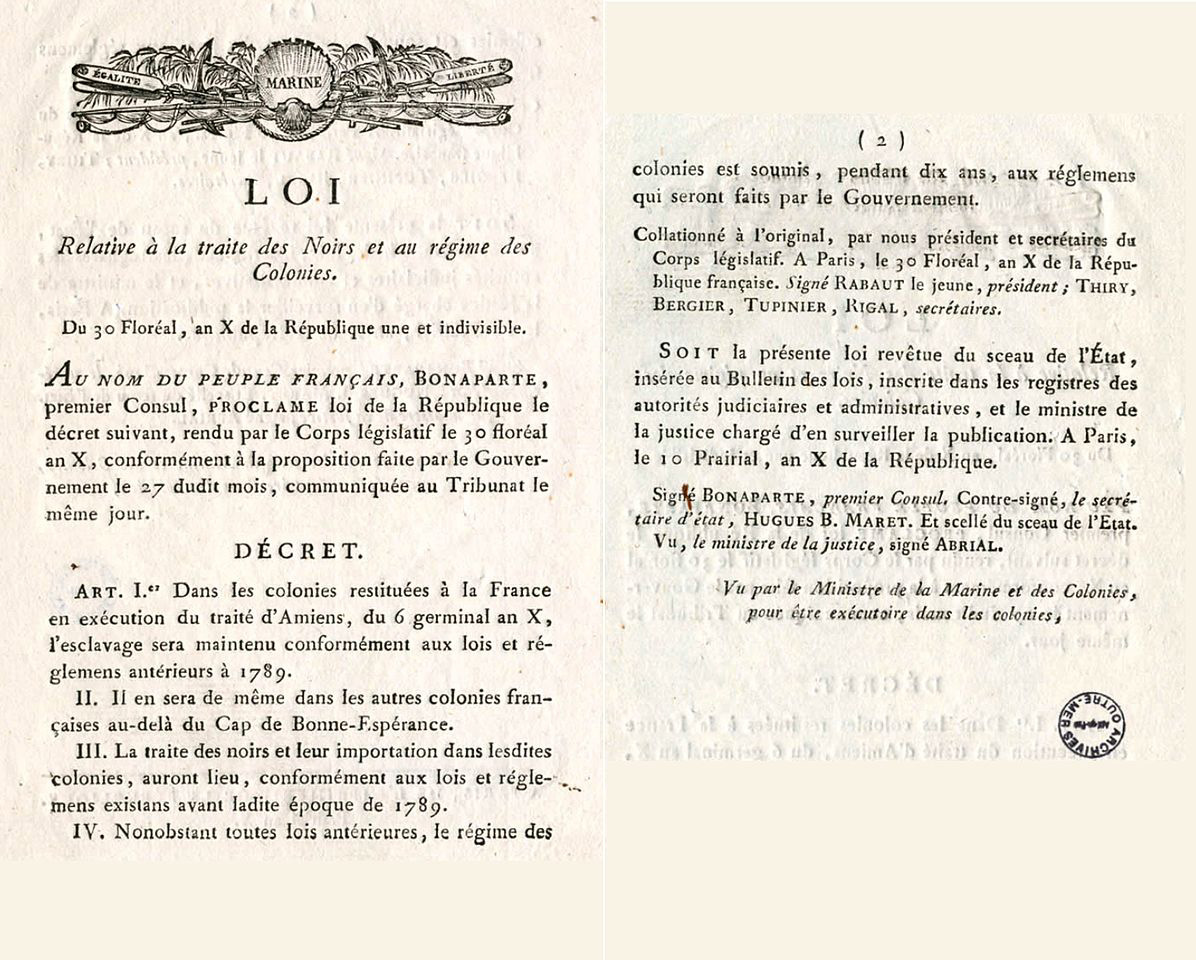

La crise se termine lorsque Bonaparte, sans doute influencé, comme il l’a affirmé plus tard, par « les criailleries du parti colon » mais surtout mû par des choix personnels foncièrement racistes, décide le rétablissement de l’esclavage par la loi du 30 floréal an X (20 mai 1802). Decrès, son nouveau ministre de la Marine (qui avait vécu plusieurs années à l’Ile de France) recommande à Decaen, nommé gouverneur-général des colonies orientales, de « maintenir avec soin la distance des couleurs sur laquelle repose l’existence nationale ».

S’établit alors à La Réunion, avec l’approbation non seulement des notables mais certainement aussi de la grande masse des colons, qui sacrifient allégrement leurs aspirations politiques autonomistes au maintien de leurs privilèges sociaux, un régime de dictature militaire et de régression sociale pire que celui qui existait dans l’île à la fin de l’Ancien Régime.

Quant à l’espoir d’abolition, il paraît s’être surtout exprimé chez les esclaves, durant l’ensemble de la période révolutionnaire, par quelques gestes et/ou propos libertaires et une sensible augmentation du marronnage, sans jamais une manifestation collective d’envergure comparable à celles de la Guadeloupe ou de Saint-Domingue, devenue le 1er janvier 1804 Haïti, première république noire.