Pourtant, nulle trace de liberté dans la vie du fils de Madeleine, Furcy.

A la différence de sa soeur Constance, affranchie peu après sa naissance, Furcy ne pouvait donc aller et venir comme il lui semblait, s’exprimer librement, se marier, avoir des enfants, les reconnaître et les élever : tout ce qui permet à un homme de choisir le sens qu’il souhaite donner à son existence.

Il le pouvait d’autant moins qu’il vivait dans une île où l’esclavage était devenu un pilier de la prospérité économique et de l’organisation sociale et politique. Une île située bien loin des évolutions des idées et des révolutions, françaises ou haïtiennes. Une île intimement liée à l’île de France, où une délégation française venue imposer la fin de l’esclavage fut renvoyée en juin 1796 avant même d’avoir pu se rendre sur l’île de La Réunion.

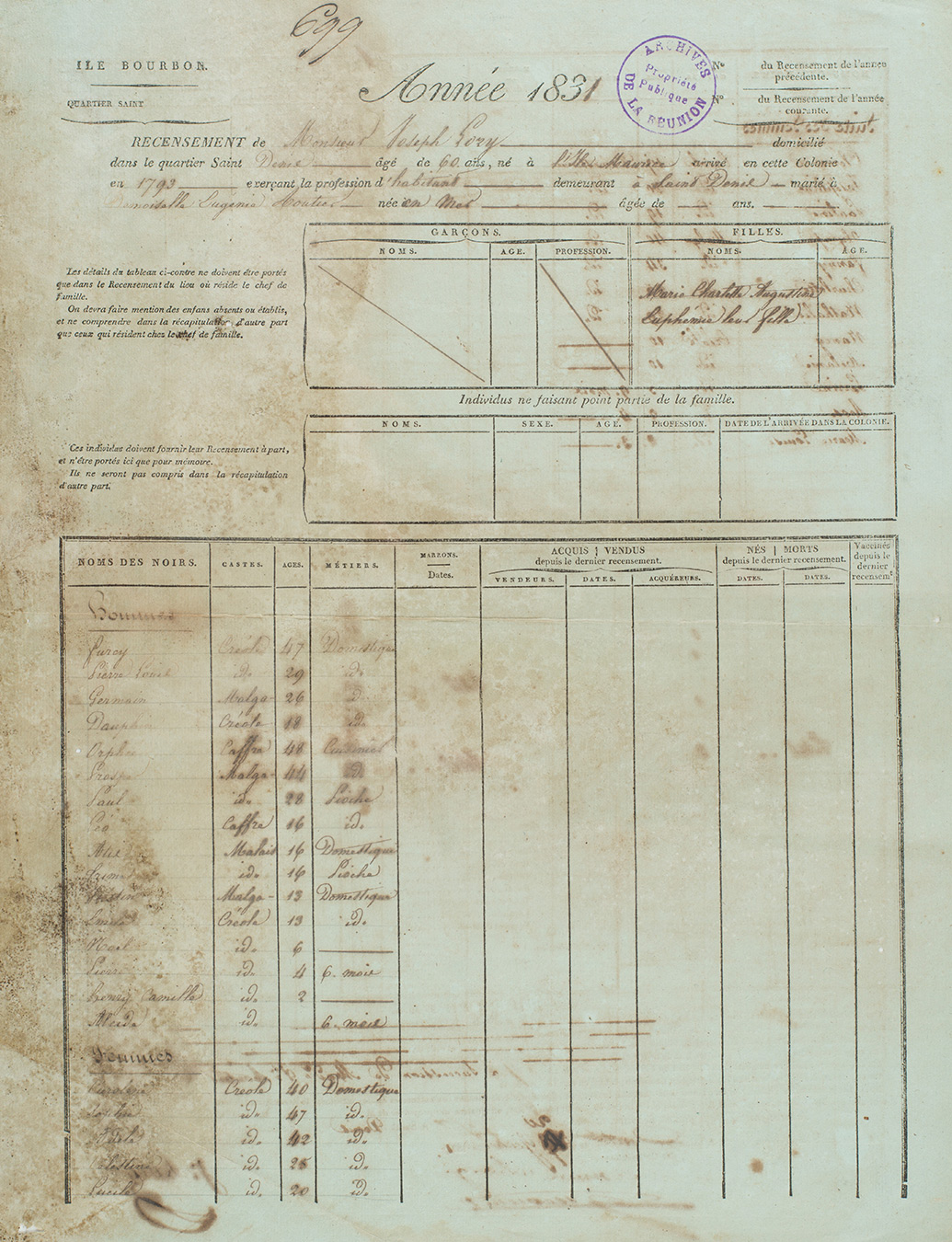

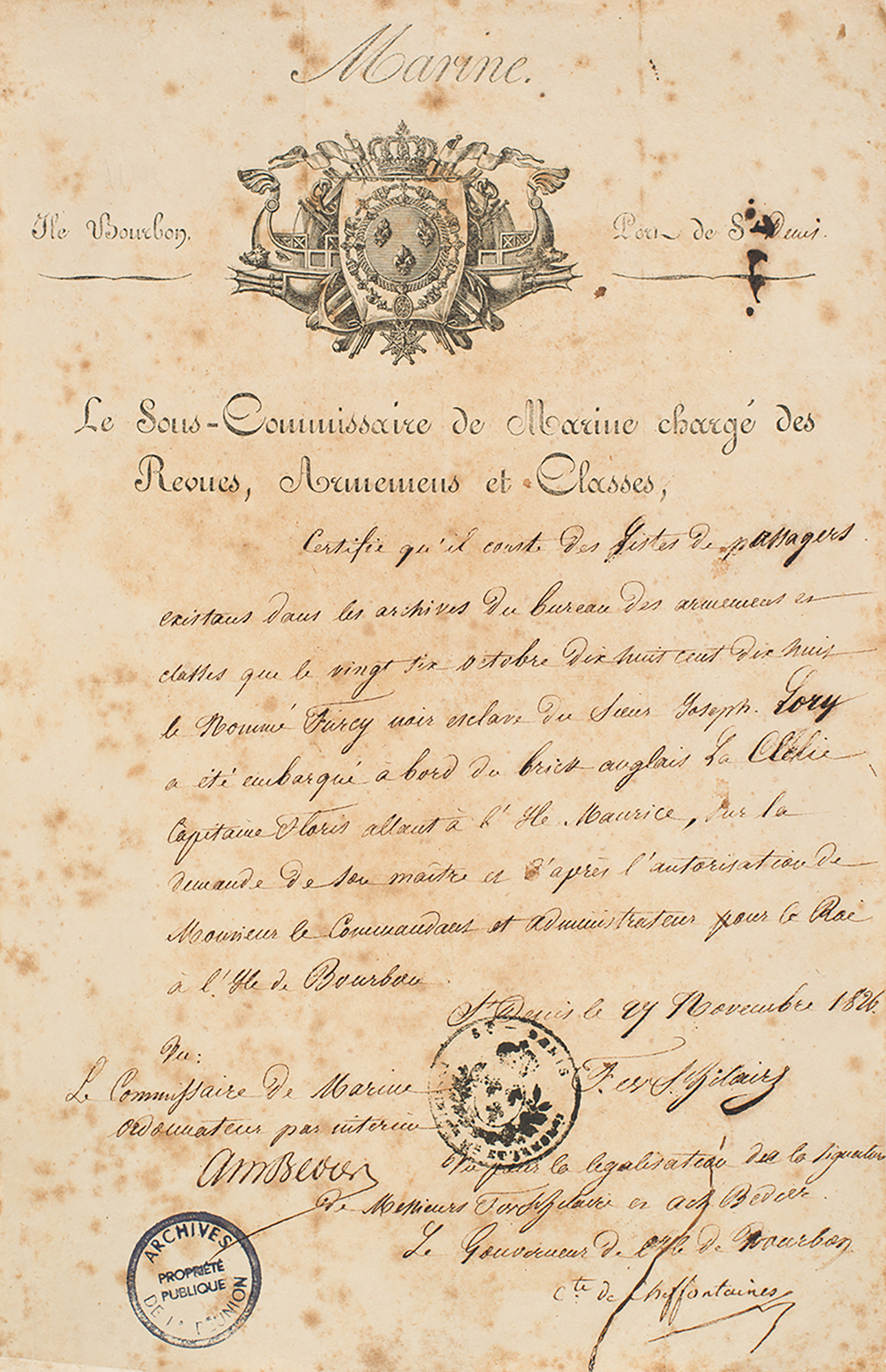

Par ailleurs, Furcy était l’esclave d’un propriétaire aussi puissant que cupide, fermé à toute idée « d’arrangement ». Les tentatives en ce sens s’étaient soldées par un échec, Joseph Lory ayant manié tour-à-tour manipulation et intimidation.

Dans ce contexte doublement hostile, la seule issue possible pour Furcy fut de demander justice en se tournant vers un homme dont l’arrivée avait suscité beaucoup d’espoirs.

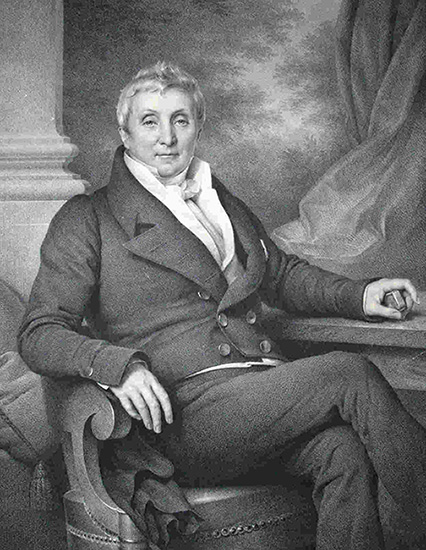

En décembre 1816 en effet, souhaitant mieux contrôler la nomination des personnels judiciaires, la Couronne nomma comme procureur général près la cour royale de Bourbon Gilbert Boucher, un magistrat déjà sensibilisé à la nécessité de faire évoluer le système judiciaire dans les colonies.

Officier de justice le plus haut placé sur l’île, Gilbert Boucher prit à cœur sa mission puisque, arrivé fin juin 1817, il démit quelques semaines plus tard trois juges du tribunal de première instance pour corruption, ivrognerie et favoritisme.

Il est vraisemblable qu’à l’échelle de l’île, ces décisions importantes ne passèrent pas inaperçues, suscitant l’espoir chez les plus démunis, mais au contraire l’inquiétude voire la désapprobation chez ceux dont les intérêts pouvaient être remis en cause par de telles velléités.

C’est ainsi qu’en novembre 1817, Constance, la sœur de Furcy, apporta un mémoire au parquet de la cour royale de Bourbon afin d’exposer la situation de son frère.

Une démarche qui allait changer l’existence de Furcy, pour le pire puis le meilleur.

***

Face à la requête de Constance et Furcy, Gilbert Boucher et son substitut Jacques Sully-Brunet allaient leur suggérer non pas d’assigner directement Joseph Lory en justice, mais plutôt de lui faire signifier officiellement qu’il se considérait comme un sujet de droit libre et non comme un esclave.

Lorsque le 22 novembre 1817, Joseph Lory reçut la visite d’un huissier qui lui signifia la liberté autoproclamée de Furcy, le sang du riche propriétaire ne fit qu’un tour. Il se rendit dans l’heure qui suivit à la cour royale pour se plaindre auprès du procureur général, lequel tenta de modérer sa colère et lui conseilla d’agir en référé pour obtenir « la restitution provisoire de son esclave » .

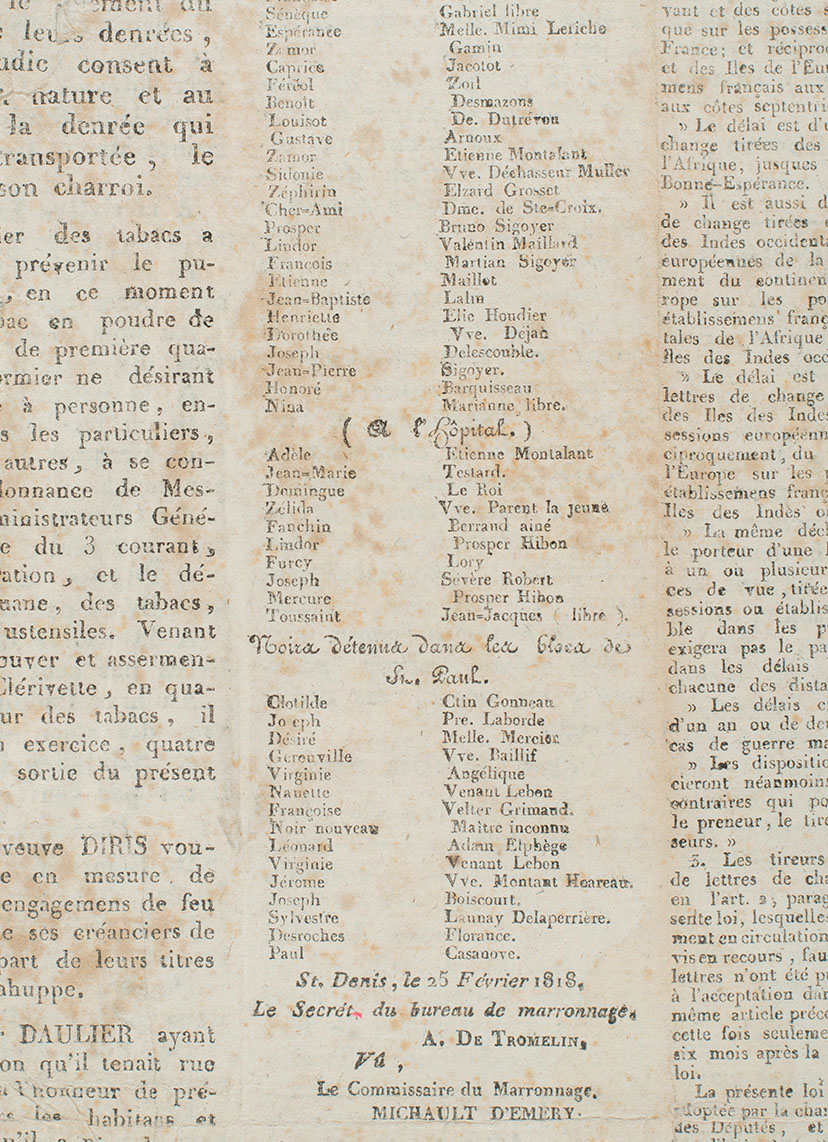

Imperméable à ce type de conseils et de procédures, et surtout désireux, pour ne pas perdre la face, de frapper vite et fort, Joseph Lory entreprit de faire sanctionner disciplinairement l’huissier qui avait osé lui signifier l’acte de Furcy, fit déclarer celui-ci « marron » et le fit arrêter et incarcérer.

Effaré par un tel comportement, Gilbert Boucher alerta immédiatement les différentes autorités sur le risque d’illégalité d’une telle arrestation et sur le fait que Furcy n’est peut-être pas l’esclave de M. Lory.

Par ailleurs, il réunit en urgence les magistrats du Parquet de son ressort et sollicita leur avis notamment sur les questions suivantes :

– « Les indiens pouvaient-ils être mis en esclavage dans la Colonie en 1779 ou avant ou après ? ». L’avis commun qui se dégagea était qu’il serait politiquement dangereux de remettre en cause la condition d’esclaves de milliers d’indiens.

– « Un indien amené en France comme esclave recouvrait-il la liberté par la seule circonstance qu’il avait mis le pied sur le sol français ? » : seuls le Procureur Général et son conseiller auditeur considérèrent qu’il fallait répondre par l’affirmative à une telle question.

– « Un indien vendu comme esclave dans l’Inde et conduit en France pouvait-il être l’objet d’un contrat à titre onéreux ou gratuit en France ? » Non, selon Gilbert Boucher car « un esclave des colonies conduit en France n’a jamais été réputé marchandise dans le royaume ». En tout état de cause, « Madeleine avait été remise à titre de dépôt et non de vente ».

Le compte-rendu de cette réunion, conservé aux Archives départementales de La Réunion, laisse percevoir les fortes divergences entre le procureur général d’une part et son avocat général et le procureur du Roi d’autre part, ces derniers étant en poste depuis longtemps, liés aux intérêts locaux et sous l’influence notamment de M. Desbassayns, riche propriétaire terrien.

Face à cette situation de crise dans laquelle il était isolé et menacé, le procureur général s’adressa à son ministre de tutelle, le ministre de la Marine et des Colonies, afin de dénoncer les actes illégaux commis à l’encontre de Furcy et les pressions exercées sur la justice. En vain puisque de toute façon, ses alertes arriveraient après son retour en Métropole (cf infra).

De son côté, Furcy contesta son arrestation et son incarcération, Maître Petitpas, l’avocat qui lui avait été commis mettant en avant que :

– sa mère étant indienne, elle n’avait jamais pu être esclave,

– elle était libre depuis qu’elle avait touché le sol de France, selon la règle « nul n’est esclave en France »,

– en tout état de cause :

– Mme Routier ne disposait d’aucun titre de propriété,

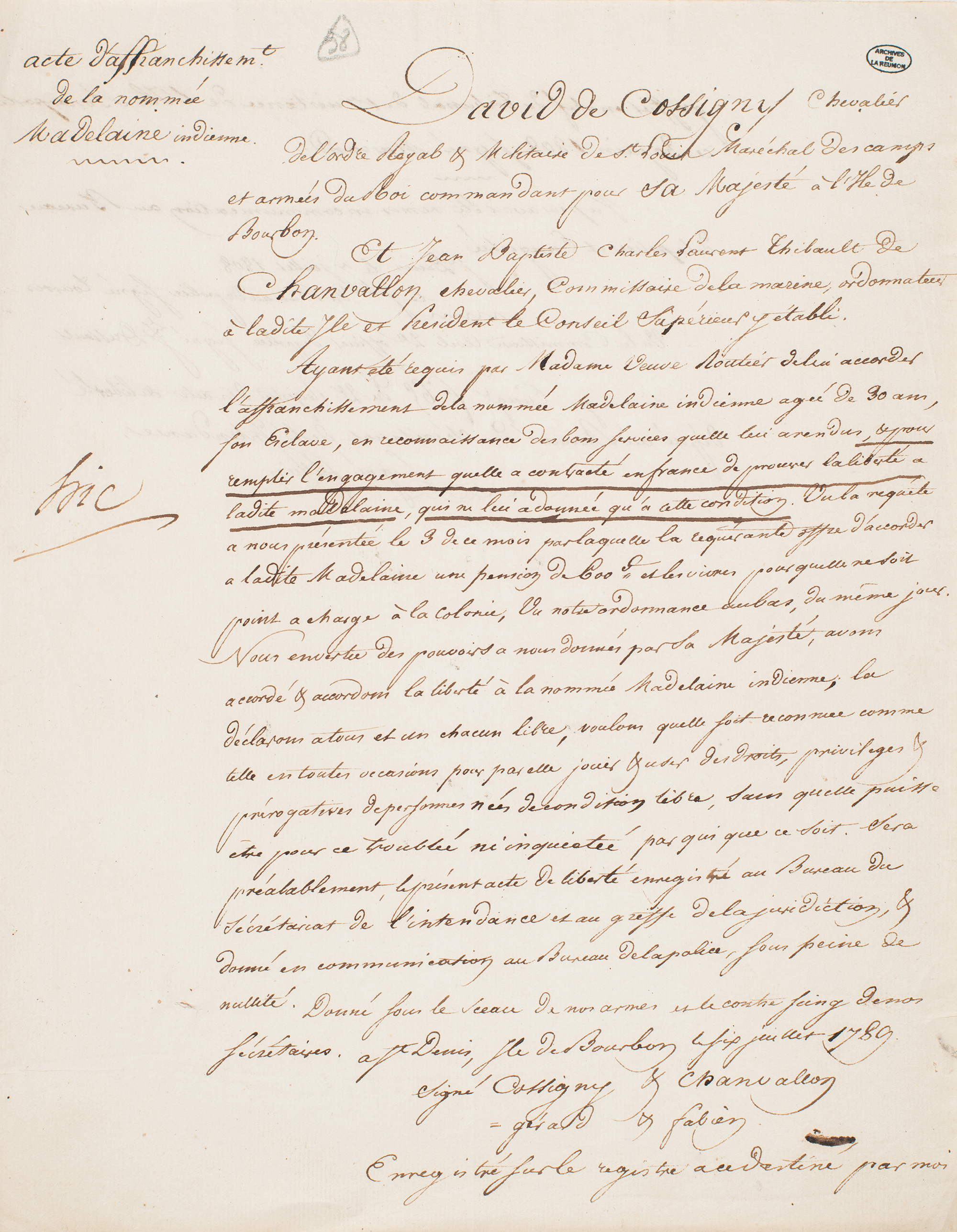

– Madeleine avait été affranchie,

– né indien et d’une femme libre et affranchie, il ne pouvait tomber en esclavage.

Le tribunal de première instance de Saint-Denis rejeta sa requête le 17 décembre 1817 et considéra donc Furcy esclave aux motifs que :

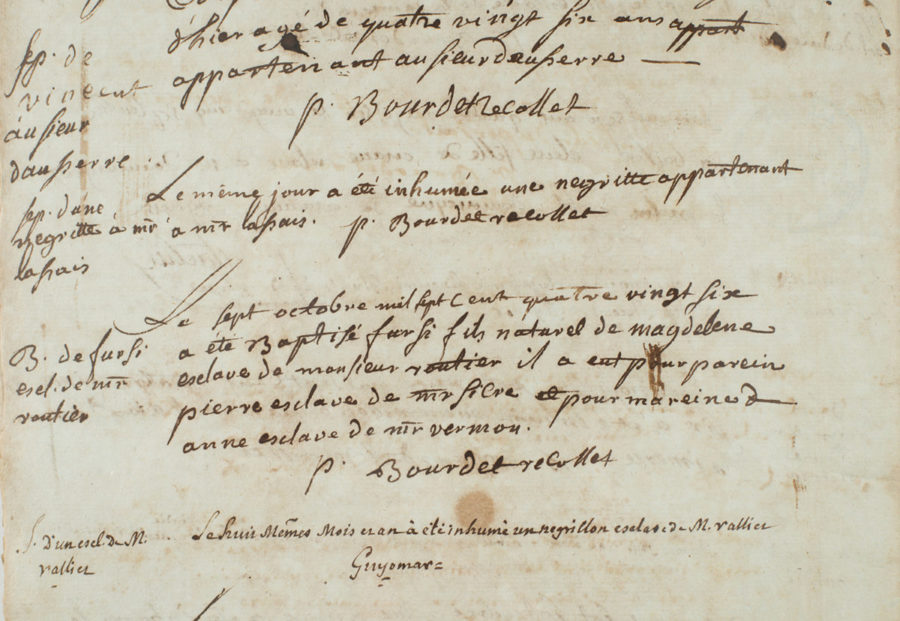

– il n’était pas justifié que sa mère « fut de condition libre à l’époque où elle avait été mise par la Demoiselle Dispense en la possession du Sieur et Dame Routier, qui pendant la durée de seize années consécutives l’ont recensé comme leur esclave »,

– si Furcy était né pendant l’esclavage de sa mère, les enfants de moins de sept ans au moment de l’affranchissement de leur mère ne bénéficiaient pas du même sort.

Le sort de Furcy était ainsi scellé, ainsi que celui de ses défenseurs : ayant perdu la confiance des autorités de l’île, privé de traitement et par ailleurs père d’un nouveau-né, Gilbert Boucher se résigna à quitter La Réunion en décembre 1817, soit six mois à peine après son arrivée. Quant à Jacques Sully-Brunet, il fut suspendu de ses fonctions.

***

Alors que le tribunal de première instance de Saint-Denis, tout en rejetant la requête de Furcy, avait ordonné qu’il ne soit plus détenu mais remis à son maître dans le délai de trois jours de la signification du jugement à ce dernier, Furcy fut maintenu en détention illégalement puis, devenu gênant localement, envoyé en 1818 à l’île Maurice, anglaise depuis 1810, où il fut soumis à des travaux forcés dans une propriété de la famille Lory pendant dix longues années.

N’ayant jamais abdiqué, Furcy fit constater en 1827 par les autorités anglaises qu’il n’avait jamais été déclaré comme esclave en police ou en douane, ni à l’occasion des recensements à l’île Maurice : dès lors, il était présumé libre. Et c’est en homme de cette condition qu’il commença à vivre, devenant un commerçant prospère.

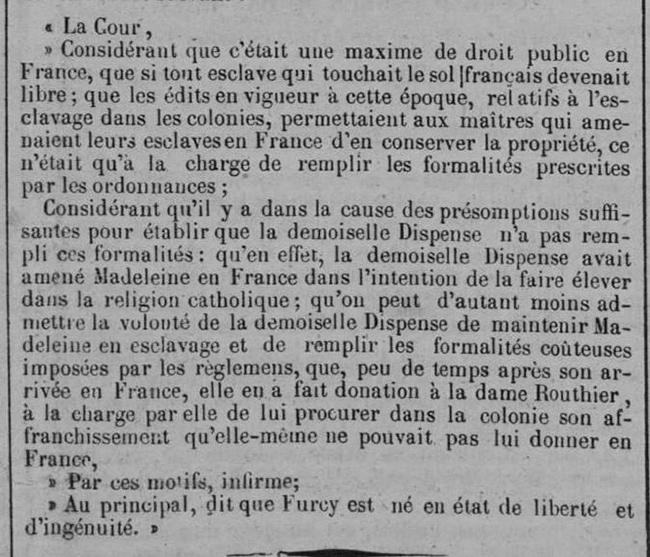

A cette première victoire en sol étranger allait s’en ajouter une deuxième en France : le 29 avril 1835, la Cour de cassation cassait l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis et renvoyait l’affaire devant la Cour royale de Paris, laquelle allait trancher définitivement la question de l’état de Furcy dans son arrêt du 23 décembre 1843 : elle déclarait Furcy libre depuis sa naissance (il a alors 56 ans) aux motifs suivants :

– tout esclave qui touchait le sol français devenait libre,

– si des édits en vigueur à cette époque, relatifs à l’esclavage dans les colonies, permettaient aux maîtres qui amenaient leurs esclaves en France d’en conserver la propriété, ce n’était qu’à la charge de remplir les formalités prescrites par les ordonnances ;

– en l’espèce, Mlle Dispense n’avait pas rempli ces formalités, avait amené Madeleine en France non pour la maintenir esclave mais pour l’élever dans la religion catholique, et en avait fait donation à Mme Routier en vue de lui procurer son affranchissement.

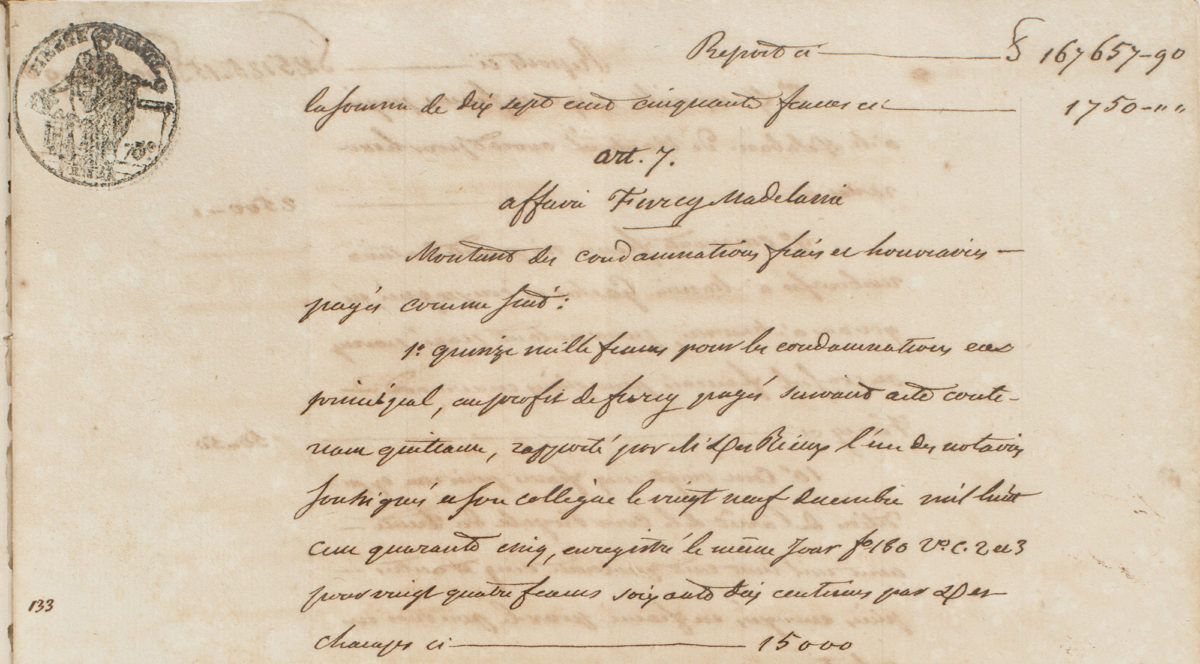

Ultime étape du combat judiciaire de Furcy : le 30 août 1845, la cour royale de Bourbon lui alloua des dommages et intérêts pour un montant d’environ 311 000 euros , soit trois fois plus que la somme alloué en première instance par des juges très implantés localement et qui, s’ils avaient dû se soumettre à la décision de la juridiction suprême, n’en tentèrent pas moins de minimiser la responsabilité de Joseph Lory, présenté comme détenteur de bonne foi…

***

Ainsi s’acheva le combat judiciaire de Furcy, vingt-huit années après la signification à son maître de son état d’homme libre, et trois ans avant abolition de l’esclavage.

Une victoire au goût amer tant elle avait été longue à se dessiner et avait supposé de sacrifices face à la puissance d’un maître capable d’imposer incarcération arbitraire et travaux forcés.

Une histoire judiciaire qui en dit long sur l’assujettissement d’alors du droit et de la justice de Bourbon aux intérêts économiques et politiques locaux, le salut de Furcy, entrevu par un magistrat courageux mais seul, Gilbert Boucher , n’étant finalement venu que par le droit anglo-saxon à Maurice, puis par des décisions de justice des plus hautes juridictions françaises, à 10 000 km de La Réunion .