Cela apparaît dès la fin du 17ème siècle, par la négation du nom originel de l’esclave introduit et renommé par le baptême. Cette négation de l’identité des esclaves et de leur inscription dans l’ancestralité et la parenté va caractériser les pratiques des pouvoirs coloniaux et sera systématique lors de la traite légale puis illégale.

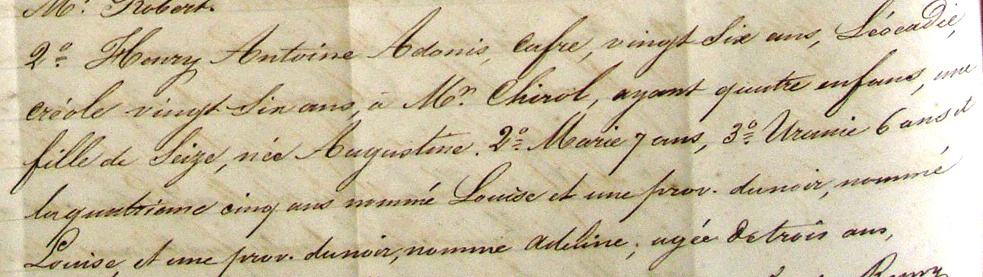

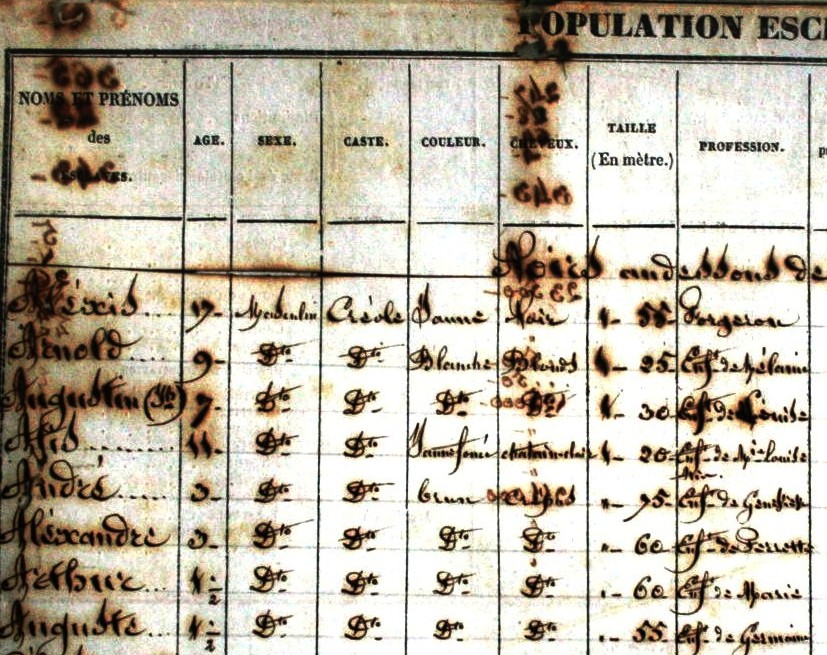

Ce n’est qu’en 1848, par l’inscription dans les registres d’affranchissements, avec mention de filiation et d’ascendance, que sera reconnue à travers l’humanité des esclaves leur situation familiale.

En toute société, la structure familiale est celle qui est à la base de l’organisation sociale, qui en assure la pérennité, qui est le vecteur linguistique et culturel permanent.

Dès lors, loin de minimiser le rôle de la famille esclave, il convient d’en comprendre la formation et le rôle essentiel qu’elle va jouer en opposition, en résistance, aux différents pouvoirs, politiques, économiques ou religieux, qui vont la nier, la dénigrer, la mépriser et souvent l’ignorer .

La population esclave créole passe en effet de quelques unités vers 1670 à près de 40 000 en 1848. Ce phénomène signifie tout simplement que les esclaves introduits ont eu des descendants, et que ces derniers en ont fait autant durant près de 150 ans. Cela indique qu’une structure familiale, qu’il convient de définir, a existé durant toute cette période.

Le recours à l’avortement, comme dans toute société humaine, était officiellement proscrit ; le recours aux simples et autres tisanes servaient sans doute de moyen de régulation, tant chez les Blancs que chez les esclaves. Mais la pratique ordinaire était bien d’assurer sa descendance, sinon comment devenir un « ancêtre » ?

Cette forte proportion d’esclaves créoles, malgré un recours à la Traite, officiellement jusqu’en 1817, mais en réalité jusqu’aux années 1830, est la preuve de l’attachement des esclaves à la notion de famille.

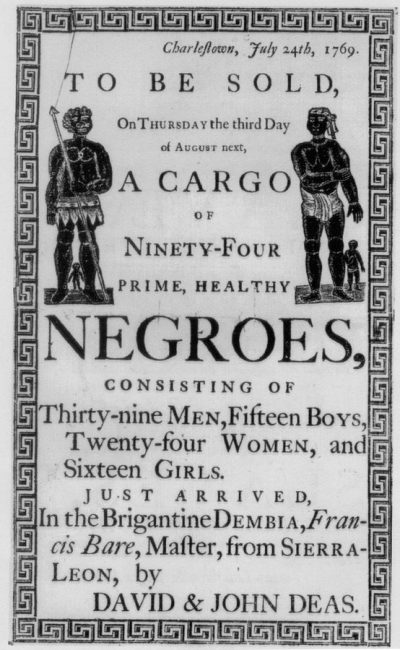

Les esclaves victimes de la Traite, à l’exception des premières années de la Compagnie des Indes, seront de parents inconnus des maîtres dont ce n’est pas la préoccupation ; ces esclaves vont parfois se marier, toujours décéder en étant fils et filles de personne. Et pourtant, jusqu’à leur arrivée à Bourbon, ils avaient tous des ancêtres et un nom qui les situait souvent dans la parenté.

L’esclavage est en général défini comme l’antithèse de la parenté. Le système et l’idéologie esclavagiste reposent sur la non parenté chez les esclaves, biens meubles, dépourvus d’identité sociale et familiale.

Selon C. Meillassoux : « Par la capture, il était arraché à sa société d’origine et désocialisé. Par le mode d’insertion dans la société d’accueil et les liens qu’il entretenait avec ses maîtres, il était ensuite décivilisé et dépersonnalisé, voire désexualisé. »

Pour H. Gerbeau , la perte d’identité et d’inscription dans un groupe de filiation est évidente : « Les mères que l’on déracine de leurs enfants perdent souvent le goût de la nourriture. L’arrachement au village natal creuse dans le ventre un puits de solitude où vont se noyer ancêtres et descendance. »

C’est ainsi que dans les Lettres Patentes de 1723, « Code Noir de Bourbon », de nombreux articles traitent de la vie privée des esclaves, en particulier dans sa dimension familiale. Si les articles sont aussi nombreux à s’intéresser à cette question, c’est bien que l’enjeu pour les pouvoirs de l’époque était de contrôler tout ce qui aurait pu permettre à l’esclave de passer de l’état de « bien meuble » à celui de « personne humaine ». L’article IV exclut l’esclave de la parenté : il n’est le fils ou la fille de personne. L’autorité des parents naturels est niée même si, comme au début du 18e siècle, ils forment un couple reconnu par le pouvoir religieux. L’article VIII traite des enfants des esclaves qui appartiennent au maître et sur lesquels les parents n’ont aucune légitimité. Si la mère est mentionnée comme attachée à l’enfant jusqu’aux 7 ans de ce dernier, il n’est pas fait mention du père. Pendant plus d’un siècle, ce régime va concerner les esclaves de Bourbon. Le Code Decaen, en 1803, avatar local du Code Civil de Napoléon, reconduira cette approche.

Coll. Musée Léon Dierx

Les séparations des membres de la famille esclave seront la règle, elles interviendront parfois à l’occasion de ventes mais surtout lors des évolutions de la famille du maître, décès, mariages, successions et partages. Les documents notariaux liés à ces évolutions sont une des sources permettant d’affirmer que malgré le déni de la famille esclave, de nombreux maîtres en connaissaient la réalité et organisaient parfois leur succession en tenant compte des liens familiaux des esclaves.

Parmi les dénis de l’humanité des esclaves, M. Périna relève le droit de fonder une famille :

Il n’existe pour l’esclave ni naissance, ni mariage, ni décès […] pour être exact, tout se passe comme s’il n’existait, ou ne devait exister pour l’esclave, ni naissance, ni mariage, ni décès. Car il s’agit bien de la négation de ce qui, de toute évidence, existe malgré tout dans l’univers esclavagiste.

En 1735, 30% des esclaves sont nés sur l’île et bien souvent on peut identifier les deux parents. La culture spéculative du café à cette époque, en entrainant un recours massif à la Traite, va correspondre à la perte totale d’identité des esclaves.

Durant les premières décennies de la colonisation, les unions religieuses sont nombreuses et dans les actes de baptême sont mentionnés régulièrement la mère et souvent le père. A la même époque, la déshumanisation des esclaves se caractérise par l’obligation de les « débaptiser » pour les rebaptiser selon les critères de la religion catholique.

Bien que reconnues, ces unions n’entraînent pourtant pas la reconnaissance de l’autorité des parents sur les enfants, ceux-ci appartiennent toujours aux maîtres et les interdits de séparation des enfants pubères avec leurs parents ont été assez respectées, jusqu’à l’âge de 7-8 ans.

Durant la période allant de la Révolution à la Restauration, les sources d’enregistrements des naissances, mariages ou décès de la population esclave étant soit inexistantes soit très incomplètes, il est plus hasardeux de préciser la situation des familles esclaves.

Il est plus facile alors d’appréhender la situation d’anciens esclaves, ceux affranchis par leurs maîtres et dénommés Libres de Couleur. On constate le même phénomène de structuration familiale antérieur à l’affranchissement, la même importance quantitative des enfants. Etudier les actes d’affranchissements de cette époque, c’est constater le très grand nombre d’anciens esclaves affranchissant leurs enfants, leur père, leur mère, leurs grands parents, leurs oncles ou neveux et même, dans leur parenté spirituelle, des filleuls ou marraines.

Il s’agit des unions qui auront lieu au lendemain de l’abolition de l’esclavage et qui entraîneront des reconnaissances d’enfants.

L’accession des nouveaux affranchis au statut de citoyen va se traduire essentiellement par un recours à la légalisation d’unions anciennes ainsi que parfois par la reconnaissance par le père d’enfants dont la mère était décédée avant 1848.

Par exemple, à St Leu, en 1849, deux créoles septuagénaires, mentionnant leurs ascendants, se marieront et reconnaîtront cinq enfants entre 25 et 40 ans. Une heure après leur union, un de leur fils se mariera, reconnaissant à cette occasion trois enfants de 3 à 15 ans, nés en esclavage. Quatre générations d’esclaves apparaissent ainsi dans ces actes.

Entre 1849 et 1860, on relèvera des milliers de mariages entrainant la reconnaissance de milliers d’enfants, qui tous, témoignent d’une vie familiale avant 1848, sous des formes bien entendu diverses. La cohabitation était loin d’être la règle et la preuve en est les regroupements familiaux, très nombreux, qui vont s’opérer avec comme lieu de résidence, soit l’engagiste du père soit celui de la mère.

Globalement, en incorporant les personnes ayant vécu, avant 1848, dans des familles unies religieusement, on dépasse les 50 000 personnes, soit plus 75% des esclaves.

Ce nombre, s’il correspond à peu près à celui des esclaves créoles, intègre également de nombreux non natifs : Cafres, Malgaches, Indiens, Malais qui font partie des parents ayant vécu en structure familiale.

Ainsi les femmes malaises, africaines ou malgaches sont pour la plupart insérées dans une structure familiale. Chez les hommes, en raison du déséquilibre du sex-ratio, 60 % d’hommes pour 40% de femmes en 1848, les esclaves non natifs sont bien moins nombreux dans la même situation.

La reconstitution des familles esclaves permet d’appréhender les formes d’organisation familiale présentes à l’époque de l’esclavage. Il apparaît que le maintien des structures existant dans les pays d’origine n’a pu s’effectuer d’une part en raison des alliances majoritairement exogamiques sur le plan ethnique mais également en raison de l’organisation sociale inhérente à l’esclavage.

On relève ainsi des types variés de familles, selon les propriétés, leur importance quantitative en esclaves et les stratégies économiques des maîtres. Parfois, les familles résident sur la même propriété et comprennent trois ou quatre générations. Les pères sont identifiables bien souvent.

Dans d’autres cas, la dispersion des membres de la famille est la règle. L’homme, le père ou le conjoint, est souvent sur une autre propriété appartenant toutefois à la même famille de maîtres.

Les déplacements des esclaves, régis pourtant par une codification rigoureuse, étaient fréquents entre ces propriétés. Les témoignages de prêtres ou de représentants des pouvoirs civils et économiques indiquent la tolérance des maîtres pour les activités nocturnes de leurs esclaves qui, une fois la journée de travail terminée, n’hésitaient pas à parcourir de longues distances pour retrouver une personne proche.

Sur les grandes propriétés, les alliances se faisaient bien souvent entre esclaves de même maître. Par exemple chez Desbassayns à Saint-Paul ou chez Sicre de Fontbrune à Sainte-Suzanne, on peut reconstituer des « dynasties » d’esclaves sur à peu près l’ensemble de la période esclavagiste.

Chez ces maîtres, la population créole était dominante, grâce à la présence importante d’enfants. Il faut préciser qu’on ne trouve pas trace à Bourbon de « ferme d’élevage » d’esclaves comme cela a pu être présenté aux Etats-Unis.

La démographie des esclaves se caractérise par une fertilité forte et précoce des femmes. Des maternités avant l’âge de 10 ans sont exceptionnelles mais fréquemment l’âge au premier enfant se situe entre 12 et 15 ans. La forte mortalité infantile qui concerne d’abord la population esclave, mais également dans une moindre mesure la population Libre, implique une croissance naturelle faible, même si ces termes ne sont pas vraiment pertinents sur une île peuplée en permanence par l’arrivée de nouveaux esclaves. L’espérance de vie étant limitée, les configurations des familles esclaves vont alors présenter des formes particulières.

Le décès fréquent d’un des membres du couple va impliquer parfois une reconnaissance d’enfants non biologiques et de nouvelles unions qui ressemblent à ce que l’on appelle aujourd’hui des familles recomposées. Cela apparaît aussi bien à l’époque de l’esclavage que dans les années qui suivent 1848.

Sur la vie quotidienne des familles des esclaves, les sources fiables restent rares. Résidence commune ou séparée, prise de repas en fonction des impératifs des travaux et corvées, soins aux enfants de moins de 7 ans pris en charge par la mère sur les petites ou moyennes propriétés, par une personne âgée sur les grandes propriétés, les variations sont nombreuses.

Par contre, la maladie, la faim, la mort, font partie du quotidien des familles esclaves. Différents témoignages attestent de liens familiaux très forts au sein de la population servile.

Ainsi l’Abbé Liberman , en 1844, indique : « Les noirs manquent très rarement de fidélité à leur femme ; ils prennent grand soin de la moralité de leurs enfants et ils sont respectés et estimés. »

De même E. Vidal souligne que : « Le Noir, même dans sa rudesse primitive est plein de respect pour ses parents et ses proches ; il s’attache fidèlement à sa compagne, sans y être astreint par le joug du mariage ; il aime ses enfants avec une tendresse charmante. »

A l’inverse de très nombreuses critiques sont portées sur la conception de la famille des esclaves.

Ainsi, cette affirmation, relevée par V. Schoelcher : « L’enfant, sorte de bétail doué de la parole, peut être détaché de la famille à un certain âge comme le poulain ou le veau.»

En 1841, lors de débats sur l’abolition de l’esclavage, le procureur Barbaroux déclare qu’il n’y a pas d’inconvénient : « à briser les liens de famille qui, chez les esclaves, sont d’ailleurs à peine compris. »

Une des raisons avancées par les différents pouvoirs pour dénigrer les formes d’organisation familiale des esclaves se trouve dans la confusion, ethnocentriste, entre mariage religieux et famille. Ils signalent à maintes reprises l’aversion des esclaves pour les unions contrôlées par l’Eglise et organisées par les maîtres. Selon eux, le concubinage est un crime contre lequel ils doivent lutter.

En 1842, Schoelcher précisera :

Il ne faudrait pas conclure […] que les nègres des colonies vivent dans une promiscuité absolue, sans lois ni ordre. Ils n’ont pas le mariage comme leurs maîtres, mais ils ont des liaisons où se retrouve la fixité des relations conjugales auquel viennent le plus souvent se rattacher les obligations du mariage.

Les sources sur les relations au sein de la famille esclave, vues par les esclaves eux-mêmes, sont bien rares. Les archives judiciaires apportent quelques témoignages mais sont par nature spécifiques. Il est ainsi difficile d’avancer des hypothèses sur les relations de couples ou parents-enfants. Les cas de violences envers la femme semblent rares. Ainsi, la jalousie mène plus au suicide qu’au meurtre. Les fuites d’esclaves, pour retrouver un compagnon ou une compagne, sont fréquentes. Les vols de nourriture, souvent pour la famille de l’esclave, sont eux aussi réguliers, témoignant d’une responsabilité des hommes. L’autorité des parents sur leurs enfants est bien évidemment en opposition à celle du maître sur l’ensemble de ses esclaves. Les situations furent sans aucun doute diverses.

Il ne faut pas ignorer ceux qui se situeront toujours en dehors de la famille esclave. Les exclus de la parenté sont essentiellement des hommes, souvent des Africains. Les raisons de cette exclusion sont multiples. D’abord, un déséquilibre du sex-ratio, des choix des femmes non natives largement exogamiques sur le plan ethnique avec une orientation très nette vers les esclaves créoles. Les victimes de la Traite sont ceux qui auront eu le plus de mal à surmonter l’épreuve de l’esclavage. Leur « invisibilité » se retrouvera également dans une identification au décès à partir d’un prénom, même le patronyme attribué par le pouvoir colonial n’ayant pas été marquant.

Une telle importance quantitative des familles esclaves doit interroger sur le sens à donner à ces structures.

On ne peut recourir à la terminologie traditionnelle en Histoire de famille nucléaire ou famille élargie. La famille complète sera nucléaire ou polynucléaire à partir de 1848 mais la gestion du patrimoine qui est sous-entendue dans le concept de famille nucléaire ou élargie n’aura pas de sens pendant bien longtemps à La Réunion.

Le substrat sur lequel s’est construite la société réunionnaise est d’une grande complexité. La diversité des formes d’organisations familiales, des choix d’alliances, de la fécondité des femmes et de leur nombre d’enfants, mais également les différentes variables d’organisation des propriétés selon leur importance ou les choix moraux des maîtres, est évidente. Malgré ces variables, la famille esclave est bien réelle et incontournable. Il n’y avait pas une mais des familles esclaves. Stériles ou prolifiques, monoparentales ou complètes, regroupant deux, trois ou quatre générations, rassemblées ou disséminées, reconnues ou cachées, cette pluralité dans les pratiques confirme l’existence singulière de la famille esclave dans un système qui pourtant la nie. Certains ont vu, dans ces formes d’organisation familiale, un signe de soumission aux maîtres lorsqu’elles étaient reconnues par l’Eglise. Cela n’est pas à exclure pour un certain nombre d’esclaves mais les reconnaissances d’enfants, nés avant l’union religieuse, validées par le maître avant 1848 mais bien souvent entérinées après l’abolition, montrent que dans la plupart des cas, il ne s’agissait que d’une officialisation et que cela n’avait pas joué dans la constitution de la famille.

Il faut donc réfléchir à une autre signification. En prenant exemple sur la famille d’Emilie, mère de six enfants en 1811 et dont quatre seront décapités, dont Elie, on doit noter qu’elle sera emprisonnée durant plusieurs mois et se présente dès lors comme le symbole d’une résistance à l’esclavage.

Ces dizaines de milliers d’esclaves ayant vécu dans des structures familiales nous amènent à analyser leur rôle comme une des formes de résistance à l’esclavage, certes plus discrète que le marronnage ou la révolte mais qui a permis aux esclaves de survivre à leur état et de poser les bases de la société créole de La Réunion. S’ils ont survécu et laissé des descendants, c’est bien que ces milliers d’esclaves ont résisté pour affirmer leur humanité.