Mais la masse servile ne forme pas un tout uniforme et homogène. Le Noir de pioche se consacre aux travaux des champs. D’autres sont domestiques, cuisiniers, palefreniers… Jean Baptiste Louis Dumas, lors de son séjour à Bourbon (1827 – 1830), peint des scènes de la vie courante. L’aquarelle intitulée « négresse bonne d’enfants » montre une jeune esclave s’appliquant à des travaux de couture, assise auprès de deux enfants blancs assoupis. Côtoiement suggèrerait, entre les sujets, proximité affinitaire. Au statut juridique de l’individu réduit en esclavage, tel que défini dans le Code Noir, se superposent des relations singulières.

Certains testaments, inventaires après décès, conseils de famille, même des actes judiciaires, sont piquetés d’informations illustrant la réalité des relations de confiance entre maîtres et personnes esclavisées. Comprendre de telles relations, a priori surprenantes, en connaître les fondements, l’étendue, est une démarche intéressante. Ces investigations ne livrent, cependant, que le point de vue du dominant. Nous n’avons pas la parole du dominé. Sa personne n’apparaît qu’en creux.

Lebouq est un notable de la ville de Saint-Denis. En 1792, il témoigne de deux de ses esclaves, Pierre Jean et Modeste. Il évoque, expressément, la confiance dont il les gratifiait.

« Reconnaissant dans le nommé Pierre Jean beaucoup de bonnes qualités et particulièrement une douceur dans le caractère, il lui donna toute sa confiance et l’autorité sur tous ses esclaves ». « Il fut convaincu que son commandeur était singulièrement attaché à ses intérêts, qu’il avait en outre une très grande intelligence pour la culture, qu’il travaillait avec beaucoup d’activité et maintenait ses esclaves dans la plus grande docilité. »

Quant à Modeste, « la douceur du caractère de cette négresse et beaucoup de qualités lui attirèrent l’attachement du comparant qui lui donna le district de sa maison et le soin de ses enfants ». Leurs aptitudes et leurs vertus ont fait que Lebouq délègue, à l’un, son autorité pour faire valoir son habitation, et à l’autre, la conduite de son foyer et même de ses enfants. Modeste ne se consacre pas uniquement au ménage, elle entretient des accointances avec la famille.

Grinne, jeune élève, entretient une relation épistolaire avec son oncle. Il écrit dans ses lettres (1802 – 1803) : « Mon cher tonton je vous fais compliment sur l’heureuse couche de ma nenin qui vous a donné une grosse fille » ; « Dites bien des choses à la grosse nenin et dites-leur que je les aime de tout mon cœur » ; « Dites bien des choses à la nenin et à ses enfants et dites-leur que je leur suis toujours attaché ».

Auguste Billiard, dans son Voyage aux colonies orientales (1822), assure encore de cette proximité : « La nourrice reçoit sa part de ce qu’il y a de plus délicat sur la table du maître ; les négresses qui ont été bonnes des enfants, leurs nénaines, pour me servir du terme du pays, également objet d’attentions particulières, ne s’aperçoivent plus de leur esclavage ; elles ne sont autre chose que des pensionnaires de la maison ».

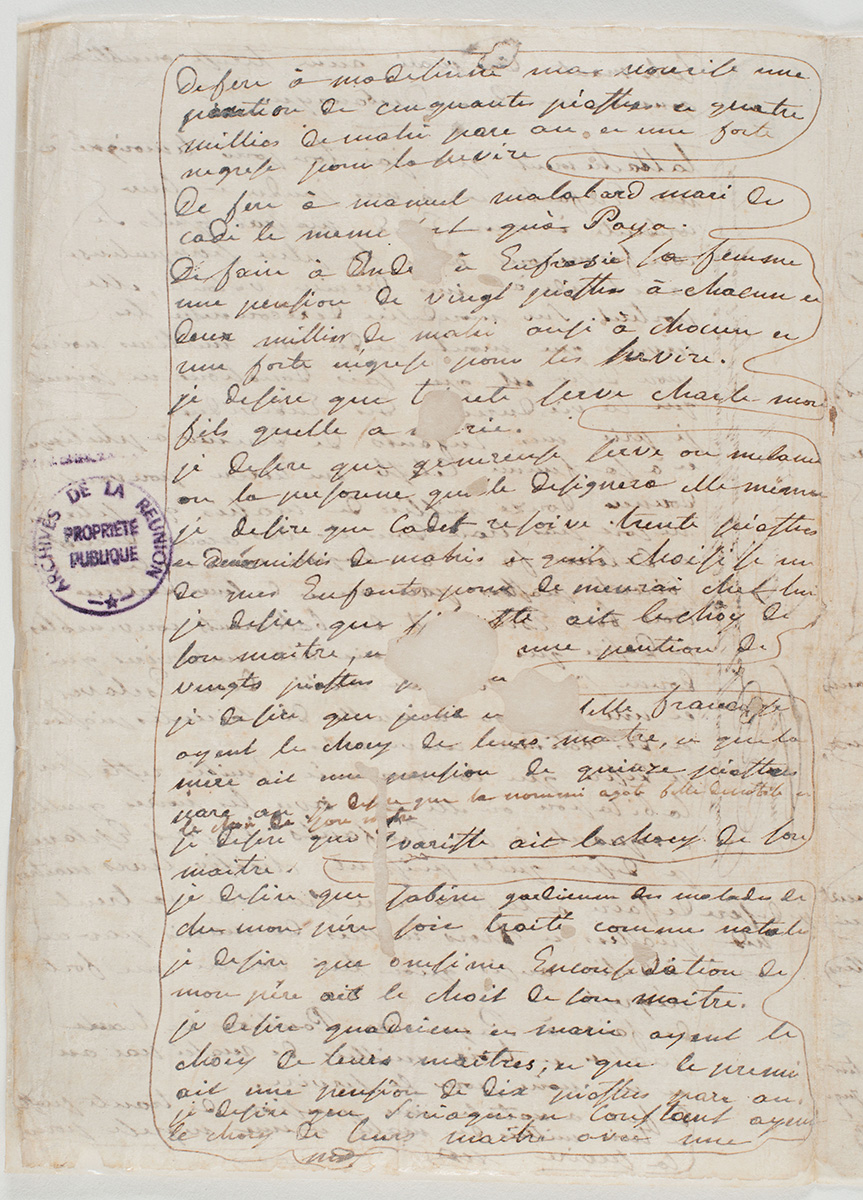

Marie Anne Thérèse Ombline Gonneau de Montbrun (1755-1846) perd sa mère le jour de sa naissance. Enfant unique, elle a été élevée par une nourrice, Madelaine. À l’âge de 52 ans, elle lui délivre par son premier testament une pension de 50 piastres et 4 milliers de maïs par an ainsi qu’une forte négresse pour la servir.

Henriette Macé, dans ses dispositions de dernière volonté, dit en 1815 : « Voulant reconnaître les bons soins que m’a rendus depuis mon enfance, la nommée Marguerite, ma nénaine et mon esclave, je déclare que je ne veux pas qu’elle soit vendue après ma mort ni partagée avec mes autres esclaves ».

En l’an VI, les parents des trois enfants mineurs de feu Joseph Larcher délibèrent ainsi.

Il dépend de la succession trois esclaves. La nommée Zaïre malgache de 45 ans est celle qui a soigné les enfants. Depuis la mort de la citoyenne Larcher, elle leur a servi de mère. Sa bonne conduite et son attachement pour des mineurs en bas âge, qui ont encore besoin de ses soins, exigent qu’on la conserve pour le service des deux filles. Feu le citoyen Larcher avait singulièrement recommandé de ne pas vendre le nommé Pierre créole, attendu son grand attachement pour cet esclave. D’ailleurs ses services sont nécessaires à Alexandre l’un des mineurs, malade, de santé très faible, il exigeait des soins très particuliers. Les parents et amis sont d’avis unanime que la nommée Zaïre demeurait absolument nécessaire pour servir et soigner lesdits mineurs. Il est de leur intérêt de ne pas la vendre, d’autant plus que telle était la volonté du père, qui souvent le manifestait en leur présence. Les esclaves seront conservés pour le service des mineurs dont l’âge et la faible santé exigent des soins particuliers.

Ainsi, Joseph de Sabadin, lieutenant-colonel d’infanterie, récompense en 1792 quelques-uns de ses esclaves, qui lui ont, depuis cinq à six ans, prodigué des soins assidus jour et nuit pendant sa maladie. Il leur accorde la liberté ainsi qu’à leur parentèle, soit 13 individus en tout. L’affranchissement interviendra après la mort de sa femme, comptant sur la continuation de leurs bons services à son égard.

Dachery Salicant, en l’an XI, formule qu’en considération des services que le nommé Gabriel créole âgé de 57 ans lui a rendus depuis qu’il est à son service, notamment dans les différentes maladies qu’il a essuyées, et pour lui avoir sauvé la vie dans une circonstance périlleuse, il l’affranchit de tout esclavage. Il lui donne un demi emplacement sur lequel il est déjà établi.

Augustin François Motais de Narbonne, en 1827, lègue le nommé François malgache, son maître d’hôtel, à son neveu Charles Motais. Lorsqu’il avait conduit ce dernier en France, François en avait eu un soin tout particulier pendant la traversée.

Clermont Hoarau teste en 1835 :

« Je donne la liberté à la nommée Célérine créole âgée de près de 40 ans notre domestique qui nous a toujours bien servis et m’a bien soigné pendant plusieurs maladies graves que j’ai faites. On lui donnera aussi de quoi subsister et le nommé Hyppolite créole âgé de 10 ans pour faire partie de ses moyens de subsistance. Je donne la liberté au nommé Hilaire créole nain âgé de 30 ans qui m’a bien servi et bien soigné pendant tout le temps que j’ai été malade, qui a bien servi son ancienne maîtresse. Je donne la liberté à la nommée Caroline créole âgée de près de 25 ans qui nous a toujours bien servis et bien soigné sa maîtresse, étant toujours auprès d’elle jour et nuit dans ses crises d’asthme qui sont malheureusement répétées. On lui donnera également de quoi subsister. »

Le Sieur Chrysante Bosse dispose, en 1846 :

« Je lègue à ma négresse Marie créole âgée de 46 ans pour la récompense de ses bons services et des soins qu’elle a donnés à ma vieillesse qu’elle a prolongée, la liberté, une portion de terre. »

Les héritiers de dame veuve Pierre Mussard s’accordent en 1821. Il existe de la succession de leur mère deux négresses, anciennes et fidèles domestiques nommées Euphrosine et Rozalie, toutes deux créoles. Ces esclaves quoique d’un grand prix pour eux en raison des services qu’ils ont rendus tant à leurs aïeux qu’à eux-mêmes, ne peuvent être estimées, partagées ou vendues.

Dame Marie Geneviève Goureau veuve Amalvain Euger écrit, en 1840 : « Comme la nommée Sélérine créole, mon esclave, s’est toujours comportée en bon sujet envers moi, et mon pauvre mari, et tous mes enfants, après mon décès je prie mes enfants de ne pas la faire paraître au partage ni de la vendre, lui donner carte blanche et qu’elle reste maîtresse de ses volontés, de demeurer là où elle voudra. C’est ma récompense pour ses soins affectueux et respectueux que cette bonne négresse n’a cessé de nous donner à tous. »

Ainsi, Dubuisson, propriétaire à Saint-Gilles, rédige son testament en ces termes, en 1837 : « Je donne et lègue à mademoiselle Sidonie Frétigny créole que j’ai affranchie et devenue ma femme de confiance, la totalité de tous les biens dont je suis propriétaire dans cette île de Bourbon, meubles, effets mobiliers, et immeubles à l’époque de ma mort, pour la récompenser justement de son travail, probité et bons soins pour moi. »

Guillaume Antoine Desjardins s’enquiert en particulier de trois de ses esclaves, en 1818. Il a amené Pèdre, âgé de plus de 70 ans, et Pétronille, plus de 65 ans, de l’Inde à Bourbon. Ils lui sont restés fidèles, l’ont toujours bien servi depuis longtemps. Il leur accorde de choisir chez qui ils termineront leur carrière après son décès, et quelques subsides pour se procurer « quelques douceurs », « quelques aisances » dans leur vieillesse. De même, Léocadie, négresse créole d’environ 50 ans, est née chez lui, a été élevée par feu la mère de Desjardins. Il lui donne la liberté pour les bons services qu’elle lui a rendus sans cesse pendant son enfance, et qu’elle lui rend tous les jours, par ses soins, son assiduité et son attachement à sa personne dans sa vieillesse.

Louise Ticot épouse Malbeste a un esclave nommé Bélizaire malabar. Il est à son service depuis environ 20 ans, lui a rendu de longs et fidèles services. Elle entend (en 1810) qu’il soit affranchi dans 5 ans à compter de son décès, et pendant ce temps, il travaillera dans sa boutique d’orfèvrerie avec son fils aîné, auquel il recommande spécialement Bélizaire.

Dans quelques testaments, il est expressément dit que les esclaves de confiance partageront le toit du maître.

Henriette Macé prie Advisse, son fils aîné, de prendre la nommée Marguerite chez lui, de la nourrir, loger, entretenir et médicamenter, tant qu’elle vivra, de la soigner enfin, comme elle le ferait elle-même si elle vivait.

Les héritiers de dame veuve Pierre Mussard conviennent qu’Euphrosine et Rozalie choisiraient celui d’entre eux chez lequel elles voudraient se fixer, lequel sera tenu de les recevoir, nourrir, traiter, et soigner dans les cas de maladie.

De même, Gardye la Chapelle, en 1822, à propos de Paulin, qui a toujours été un domestique fidèle et affectionné. Il sera le maître de rester dans la famille, de choisir celui chez lequel il voudra demeurer, qui sera tenu de le recevoir, « mais non comme esclave car il n’a jamais été, positivement, comme tel dans la famille ; mais comme un bon domestique qui nous a bien servis, qui mérite des égards, et de plus lui donner une petite paye, suffisante à son entretien ».

Dans d’autres cas, il n’est pas de témoignage tangible. Mais le doute n’est guère permis. Les soins permanents apportés aux membres de la famille, veiller sur le nourrisson, cela implique forcément que l’esclave demeure chez son maître ou sa maîtresse. Le bon sens plaide amplement en faveur de cette hypothèse. Un faisceau d’éléments permet d’avancer la présomption forte que des esclaves partageaient le toit du maître. La case du propriétaire n’est pas un antre inaccessible à la gent servile. Comment imaginer, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, que l’esclave de confiance fût obligé de déguerpir de la case du propriétaire pour aller dormir ou même manger dans sa propre case, alors qu’il faut langer, nourrir, « médicamenter »… ?

Cependant, des dispositions pratiques, nous ne savons rien. Lors des vacations aux inventaires après décès, les notaires parcourent les pièces, les nomment, recensent les effets personnels, linges, vêtements, vaisselles, ouvrent les coffres, armoires, malles… Ils citent très souvent les cases des Noirs, les ajoupas, sans y pénétrer. Ils relèvent bien des mouchoirs, de la toile bleue pour l’habillement des esclaves. Mais cela est factuel. À l’inventaire de Madame Desbassayns en 1846, l’officier ministériel visite dans la demeure de la Chaussée royale les chambres, salon, varangue, office, cabinets, salle à manger. Il en est de même sur l’habitation de Saint-Gilles. À aucun moment, il ne relate d’espace ou de pièce dédiés à un esclave domestique. Il n’est nullement évoqué de quelconques effets, vêtements ou autres, ayant pu lui appartenir. En réalité, chez qui que ce soit, il n’en est fait mention. L’esclave partage-t-il la chambre du nourrisson, de la personne malade ? Se retire-t-il dans une pièce contiguë ? En réalité, l’on pourrait affirmer que la question importe peu, la certitude étant que la cohabitation, au moins occasionnelle, restait une réalité tangible, comme le partage de l’intimité.

Cette confiance entre des personnes qu’oppose formellement le statut juridique est de prime abord, on l’a dit, surprenante. Il reste difficile d’en sonder les ressorts intimes. De la part de l’esclave, l’on ne saurait la part éventuelle de la flagornerie, de l’espoir d’un sort meilleur, jalousé des autres. Tout en supposant, et cela est complexe, la résignation, la morne acceptation de sa condition, voire une part d’aliénation de sa personne. Les liens peuvent parfois se rompre. Pierre Jean, homme de confiance de Lebouq, cité plus haut, finit par se retourner contre son maître. Il a eu le dessein de le tuer ainsi que sa famille. Il sera condamné à mort. La sincérité devait exister aussi. Les liens noués sur la longue durée, parfois sur plusieurs générations, comme le rapportent beaucoup de maîtres, en témoigneraient notamment.