L’histoire de l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles avec la mer et les colonies est une histoire troublée, douloureuse. Sur le continent américain, du Canada aux Caraïbes, sur les côtes d’Afrique, des Indes ou de la Chine, les Européens poursuivent leurs découvertes du monde, initiées dès la fin du XVe siècle, et tentent de s’y bâtir des empires. La présence européenne dans le monde s’affirme par la prise de possession de nouveaux territoires, la fondation de comptoirs le long des côtes en Afrique et en Asie où s’installent de grandes compagnies de commerce.

Dans son avis au roi de France en 1629, Richelieu écrit que « la première chose qu’il faut faire est de se rendre puissant sur la mer qui donne entrée à tous les états du monde ». Colbert relance la Compagnie française des Indes qui prend pied avec succès à Surate et à Pondichéry en 1674. Cette dernière devient la capitale des provinces françaises de l’océan Indien : îles de France et Bourbon, Chandernagor et Mahé, acquise en 1725.

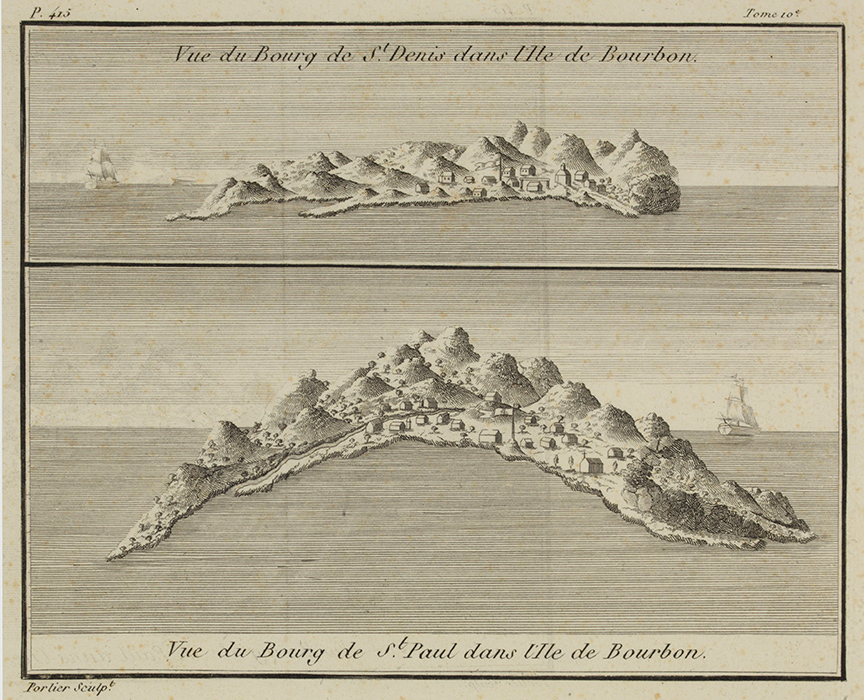

Si sur la route des Indes, l’île Santa Appolonia, aussi appelée Mascarin, reçoit la visite des Anglais et des Hollandais, c’est le capitaine du Saint-Alexis qui, en 1638, en prend solennellement possession au nom de la France. En 1649, Flacourt, depuis Fort-Dauphin, la nomme île Bourbon, « ne pouvant trouver de nom qui put mieux cadrer à sa bonté et fertilité ». Bourbon devient une colonie de rendement par la production d’une « denrée coloniale » de choix, le café. L’expansion économique nécessite une main-d’œuvre nombreuse. L’origine des esclaves varie beaucoup sous la régie de la Compagnie des Indes (1665- 1767) et la période royale qui suit. Ceux d’origine indienne viennent de la côte de Malabar, du Bengale et de Surate. Bien que leur nombre n’ait pas été aussi important que celui des migrants d’Afrique ou de Madagascar, leur présence ne relève certes pas de l’anecdote.

Aux côtés de ces Indiens esclaves, les Indiens libres occupent une place non négligeable dans le paysage économique, social et culturel de La Réunion et de l’océan Indien. Leur histoire et « les marqueurs d’identité ont fortement contribué, et contribue encore, à la richesse de la culture réunionnaise ». S’intéresser aux Indiens esclaves et libres de la société bourbonnaise au XVIIIe siècle c’est approcher une identité particulière, composante de l’identité collective réunionnaise.

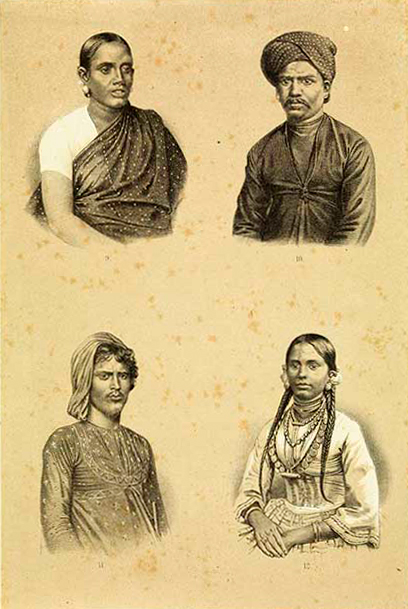

L’approche de l’indianité à Bourbon au XVIIIe siècle passe par la connaissance des différents éléments identitaires qui, dotés d’une certaine souplesse, peuvent évoluer ou en intégrer d’autres, lors notamment du changement de statut dans la société. Qui sont ces Indiens ? D’où viennent-ils exactement ? Combien sont-ils ? Comment se nomment-ils ? Quelles sont les particularités des Indiens esclaves par rapport aux autres ethnies ? Il est très instructif de connaître leur répartition par sexe, par âge et leur représentativité au sein des habitations. Dans la mesure où l’identité professionnelle, forme d’identité sociale développée dans le travail, se dégage au fur et à mesure de l’arrivée des travailleurs indiens et leur assignation dans des corps de métiers spécifiques, il serait artificiel de séparer identité et professionnalisation. C’est pourquoi les conclusions relatives à la construction de l’identité professionnelle sont un des éléments identitaires.

La répartition spatiale de la population indienne au XVIIIe siècle, l’implantation professionnelle, les lieux de résidence, éclairent sur la répartition géographique actuelle sur l’île des habitants d’origine indienne.

Enfin, les relations entre les individus, l’espace des sociabilités contribuent à ajuster notre regard sur cette population au XVIIIe siècle.

Sur la route du retour en France, les navires français quittant la péninsule indienne, passent par Bourbon et y déposent des marchandises et des esclaves. Ces derniers ont bonne presse – on les dit « sobres, fidèles, dociles, beaux, intelligents ». En novembre 1672, le navire Jules débarque dans la colonie quinze prisonniers « Gentils », dont une douzaine sont survivants, dix ans plus tard .

Le recrutement d’Indiens en tant qu’esclaves n’est pas toujours facile. Variant tout au long du siècle selon l’influence française dans la péninsule, il se heurte à l’opposition des princes indigènes, si bien que leur nombre est faible. Ils sont parfois expédiés à Bourbon comme cadeaux à des particuliers ; quelques sujets libres mais indociles sont aussi envoyés par les autorités de Pondichéry comme esclaves, qui souhaitent s’en débarrasser.

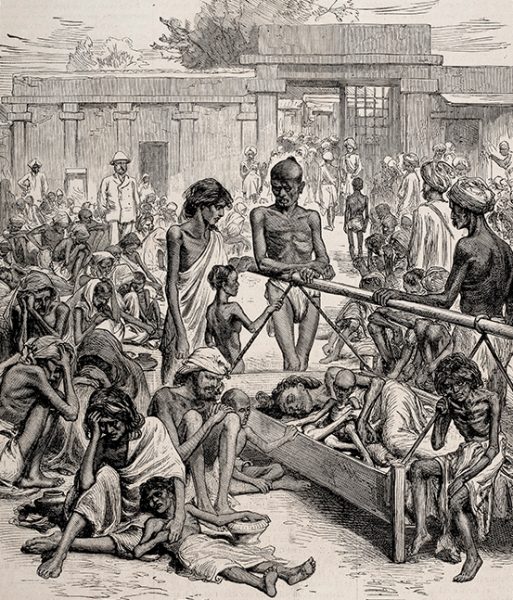

En 1708 les 51 esclaves indiens de la colonie représentent 20 % de la population servile. Ils ne représentent plus que 5 % en 1765 avec 1100 individus. En 1722 Saint-Paul compte 116 esclaves indiens. Sept ans après, le gouverneur Benoît Dumas ramène de Pondichéry, 300 Indiens, ouvriers libres et esclaves originaires du Bengale et de la côte de Coromandel, pour la culture du caféier. De 1728 à 1731, une centaine d’esclaves indiens arrivent chaque année aux îles. Ils fuient la famine en se vendant.

A partir de la période royale (1767-1792), le groupe des gens libres progresse car les administrateurs royaux encouragent les affranchissements, mais les colons ayant besoin de main-d’œuvre, la Compagnie n’y incite pas.

Durant la période révolutionnaire, la main-d’œuvre servile que fournit traditionnellement l’Inde aux îles ne se réduit alors qu’à quelques dizaines d’individus, surtout Bengalis. Les effectifs diminuent. Les recensements en témoignent. Ils en mentionnent 238. Lors de la mise en sucre de la colonie, les Indiens sont très peu nombreux sur les habitations-sucreries. La diminution de leur nombre dans la population servile, au début du XIXe siècle, est le résultat conjoint de la politique d’affranchissement, de la mortalité d’une population vieillissante ainsi que du recul du recrutement dans la péninsule indienne.

La composition de la population indienne, par âge et par sexe, est différente tout au long de la période. Les individus âgés de moins de 20 ans constituent le tiers de la population (32,9 %), les adultes entre 20 et 54 ans en fournissent presque les deux tiers (64,7 %), et les personnes âgées de plus de 55 ans, 2,4 %.

Les hommes sont les plus nombreux dans toutes les classes d’âge. En 1709, Les femmes ne représentent qu’un cinquième de la population indienne servile. Elles ont surtout entre 15 et 25 ans. L’écart entre les sexes se réduit ensuite : en 1708, les hommes représentent 78,8 % et les femmes 21,2 %, en 1765 les hommes 51,7 % et les femmes 48,3 %. Dans certains quartiers la tendance est inversée. À Saint-Benoît et à Saint-Pierre, en revanche, les femmes sont majoritaires. A partir de 1796, la tendance s’inverse de nouveau, au profit des hommes.

Les Indiens libres sont présents sur l’île dès la fin du XVIIe siècle. Au siècle suivant, ils sont engagés par des particuliers. De 1665 à 1767, la Compagnie des Indes recrute, aux côtés des esclaves, des travailleurs indiens libres.

La population indienne libre appartient, à Bourbon, au « groupe » des libres de couleur. Le groupe n’est pas uniforme. Beaucoup sont d’anciens esclaves affranchis, d’autres, en bon nombre, ont été engagés pour travailler sur les habitations ou servir en ville dans les emplacements des propriétaires. Ces derniers, distincts des esclaves, ont une garantie de salaire et d’un retour chez eux à la fin de leur contrat. Certains sont engagés comme ouvriers, en échange d’un salaire mensuel et de la nourriture, d’autres comme marins. Pour le XVIIIe siècle, les recensements lacunaires ne permettent pas d’en dresser la liste précise et il semblerait que leur nombre ait été faible. De 1708 à 1797, il s’en trouve 147 dont 97 hommes et 50 femmes parmi les documents d’archives lisibles. À la fin du siècle, les contingents que l’Inde a pu fournir se sont clairsemés. Et cette population libre est caractérisée par son vieillissement.

A Bourbon comme dans les autres sociétés esclavagistes, les noms attribués aux esclaves apparaissent comme les supports de la domination et de la soumission à l’ordre social colonial en même temps qu’à une entreprise de dépersonnalisation. Rares sont ceux qui conservent leur nom indien. Ce nom est révélateur des influences culturelles du maître.

Ils portent comme nom des adjectifs (Modeste, Joyeux, Vaillant, Charmant), des noms d’objets (Chaise, Tabouret), issus du calendrier (Janvier, Juin, Jeudi, Automne), des métiers (Berger, Messager), des lieux géographiques (Paris, Vienne, Bruges) ou encore issus de la période révolutionnaire (Florantine, Floréal).

Quant aux Indiens libres, ils se nomment, entre autres, Moutou, Chavry, Vira ou Langata. En grande majorité les noms sont tamouls et généralement empruntés aux divinités (RANGA, NAGAPA, RAMALINGA, TANDRAYEN, TANAMOUTY, CALIAT, CHARIAPAMESTRY). Certains patronymes désignent des lieux saints (TIRIMOULU) ou une qualité (ARIAPA-« Seigneur Bienveillant », TAYLA, « personne gracieuse »).

En revanche ils attribuent souvent à leurs enfants nés dans la colonie des noms chrétiens, dans un désir d’intégration mais aussi lors de leur conversion au catholicisme.

La mise en valeur de l’île au XVIIIe siècle nécessite une abondante main-d’œuvre. La solution du travail servile s’impose aux colons. Les esclaves sont essentiellement employés aux champs comme cultivateurs ou laboureurs. Les travailleurs sous contrat auxquels la colonie a recours exercent des professions plus diverses. Plus de 70 % sont maçons (Virapa, Raquilous, Chopé Commera, Chavria), forgerons et domestiques (maître d’hôtel, cuisinier, blanchisseur, jardinier, palefrenier). D’autres professions plus rares, sont exercées. Jean-Baptiste VIRAPA est orfèvre à Saint-Denis. CHAVRIAPA se déclare comme un « malabar mestris », Jean-Louis ALADI, maître de port et AZY, est même constructeur de pirogues pour le Roi. Ces métiers sont souvent exercés aussi par les Indiens anciens esclaves devenus libres. Après leur affranchissement, beaucoup demeurent au service de leurs anciens maîtres, et occupent les mêmes fonctions.

La localisation de la population indienne esclave est fonction des quartiers et des propriétaires terriens. Distinguer leur lieu de vie revient à référencer les habitations et emplacements urbains des propriétaires.

Au début du XVIIIe siècle, Saint-Paul, premier quartier habité, avec 670 personnes en 1711 (soit 65,4 % de la population totale) est constitué également de plus de la moitié de la population servile de l’île (53,7 %). C’est là également que les esclaves indiens y sont les plus représentés avec 46 recensés (54,3 %). Saint-Denis occupe la deuxième place avec 35 (41,3 %) ; Sainte-Suzanne, la troisième avec 4 (4,4 %). En 1735 c’est à Sainte-Suzanne que leur nombre est plus important (47 %) contre celui de Saint-Denis (30 %) et de Saint-Paul (23 %). La région au Vent voit augmenter le nombre d’esclaves indiens jusqu’à atteindre 79 % de leur effectif en 1778. Dix ans plus tard, avec la création des nouveaux quartiers, leur répartition est la suivante : Saint-Denis, 25 % ; Saint-Benoît, 21 % ; Saint-Paul, 16 % ; Sainte- Suzanne, 11 % ; Sainte-Marie, 11 % ; Saint-Pierre 10 % ; Saint-Joseph, 2 % ; Saint-Louis, 2 % ; Saint-André, 2 %.

Les travailleurs libres sont installés sur les habitations de leurs employeurs. Jusqu’en 1759, ces derniers sont répartis dans les trois quartiers existants, Saint-Denis (34 %), Saint-Paul (30 %) Sainte-Suzanne (36 %). Au cours de la période suivante ils sont surtout concentrés à Saint-Denis (63 %), Saint-Benoît (21 %) et dans les quartiers de Saint-André, Saint-Paul et Saint-Pierre (5,3 % chacun). Enfin, au début de la période révolutionnaire, l’administration coloniale se montre plus souple en matière d’affranchissement. Le nombre des libres augmente. Les affranchis se concentrent en plus grand nombre à Saint-Denis. Au XVIIIe siècle, les premiers Indiens libres à posséder des terres sont des femmes mariées à des colons. Elles sont installées sur de telles concessions, parce que leurs maris les ont obtenues sous la condition de mise en valeur.

A Saint-Denis la superficie des terrains que ces Indiens libres occupent, soit par donation lors de leur affranchissement soit par achat, varie beaucoup. Dans la majorité des cas elle est inférieure à 500 m2 et même inférieure à 100 m2. Néanmoins, dans les écarts, certains ont des lopins de terre aux dimensions considérables (10,7 % ont plus de 10 000 m2).

La multiplicité des tailles des emplacements occupés, en ville comme aux abords, que certains nomment la banlieue, met en lumière la diversité des situations de cette population de femmes et d’hommes libres de couleur. Qu’ils aient un petit lopin ou qu’ils gèrent de grandes surfaces de terre, tous tentent de tirer, à leur façon, leur épingle du jeu. Ils ont la volonté de faire leur place dans le tissu économique et social de la colonie.

Le logement des esclaves n’est généralement pas décrit dans les sources archivistiques puisqu’il est considéré par les maîtres comme rudimentaire. De telles constructions ont parfois été réalisées par eux-mêmes. Entre un débarras délabré dont le maître n’a plus l’utilité et des cases en latanier, dont la toiture se compose en général des restes de matériaux ayant servi à la construction de la maison principale, ou en feuilles, n’ayant qu’une seule ouverture, et souffrant d’une aération insuffisante, ces « cases à Noirs », « cabanons » ou « appentis » sont de qualité bien médiocre. L’esclave y dort à même le sol.

En revanche, l’habitat des Libres est constitué de bois ronds, bois couchés ou pièces montées qui garantissent la solidité. Rares sont celles en pierre. La superficie moyenne des cases s’établit autour de 60m2. La maison que vend Pierre Taouchy à Azy le 31 octobre 1785, qualifiée de maison de maître d’une surface de 304m2 fait figure d’exception. Elles n’ont, bien souvent, qu’une à deux pièces dans lesquelles la famille prend les repas et dort. L’espace a plusieurs fonctions. La maison est le lieu de vie. Le mobilier, rare, est constitué surtout de coffres, malles et caisses pour l’entrepôt des biens et des habits. Quelques chemises et deux culottes, tout au plus, composent la garde-robe des hommes. C’est aussi l’espace du repos. Les paillasses sont composées de matelas, généralement rangés dans les coffres et d’une « méchante couverture ».

La pièce principale est l’espace de la prise des repas. La vaisselle, rudimentaire, ne comprend pas de couverts. Les repas sont mangés avec les doigts comme en Inde, en position assise sur le sol probablement. Il n’y a guère de place pour l’intimité, surtout lorsque l’emplacement ne possède qu’un seul bâtiment.

La maison est également l’espace du travail. Les Indiens installés en ville exercent une activité professionnelle dont l’atelier se confond avec le lieu de vie. Une petite pièce attenante ou séparée sert de magasin ou de lieu de stockage des outils et matériaux. Les nombreuses couturières y entreposent leurs toiles et tissus.

À l’île Bourbon, au début de la colonisation, les mariages entre Blancs et Noirs ne sont pas interdits. Le métissage fait déjà partie du paysage. Le déséquilibre des sexes est notable.

Bien que le catholicisme jouisse dans l’île du monopole religieux, l’image d’une chrétienté exemplaire, est un mythe. La première ombre au tableau est la résistance des Blancs à l’action du clergé. L’obstacle vient de l’opposition des intérêts des colons et les objectifs des religieux. Comment, en effet, accepter de se départir d’une esclave nouvellement mariée, qui quitterait l’habitation pour suivre son mari sur une autre propriété ?

Néanmoins, les Lazaristes enregistrent jusqu’en 1730 de bons résultats en termes de mariage de la population servile. Les esclaves indiens mariés n’apparaissent que dans quelques recensements. En 1708, à Saint-Denis et Saint-Paul, 6 hommes et 5 femmes sont mentionnés comme mariés dans les recensements des maîtres. En 1725, 25 hommes et 15 femmes. La préférence des esclaves indiens qui se marient va d’abord aux Indiennes. Sur l’ensemble des couples répertoriés dans les recensements, 66,6 % des hommes sont mariés avec des Indiennes. Leur choix se porte ensuite sur les Malgaches avec 23,8 % et les Cafrines avec 9,6 %.

Les unions entre Libres ne sont possibles qu’à la condition d’être convertis au catholicisme. Il existe peu d’unions d’Indiens libres et de Blancs au XVIIIe siècle. La pratique d’une forte endogamie d’habitation tend à solidifier la cohésion du groupe. Les mariages mixtes représentent un cinquième des couples recensés. Leurs alliances vont surtout vers les Créoles, en général, enfants d’Indiens ; leur préférence va ensuite aux Malgaches.

Les familles indiennes au XVIIIe siècle ne sont pas homogènes. Couples mariés, familles monoparentales et familles étendues sont les diverses formes qui coexistent. Les regroupements, les solidarités, les pratiques d’entraide mises en œuvre sont destinés à survivre dans un système colonial rude. Des parents hébergent leur descendance déjà adulte, enfants et petits-enfants, bien au-delà de 30 ans. Des enfants hébergent leurs parents, frères et sœurs, oncles, tantes et neveux. L’administration d’une parcelle de terre conséquente, sur laquelle travaillent de nombreux esclaves, nécessite la présence de jeunes gens capables de les diriger. Les jeunes adultes n’ont pas toujours les moyens financiers de s’installer à leur compte et d’avoir un emplacement pour fonder à leur tour une famille. Ils restent alors dans le cocon familial où ils contribuent comme ils peuvent la vie du foyer, apportant un soutien financier en aidant dans les tâches ménagères ou agricoles ou encore à l’atelier du parent qui travaille. Il arrive aussi qu’ils se consacrent à l’occupation de la fratrie plus jeune, se substituant ainsi à eux pour assister les plus petits. Dans certains cas ils apportent les seules ressources du foyer parce que leurs parents, vieillis, ne sont plus capables de travailler, surtout dans le cas de nombreux frères et sœurs.

Impression photomécanique (carte postale) : n. et b..

Fonds privé Jean-François Hibon de Frohen (1947-….)

Les relations qu’entretiennent les membres de la population indienne à l’île Bourbon démontrent la grande solidarité face à l’adversité du système colonial. Esclaves ou Libres, les Indiens venus dans cette petite île du Sud-Ouest de l’océan Indien ne ménagent pas leurs efforts pour s’intégrer à une culture qui leur est étrangère. Ils affirmeront ensuite, au siècle suivant, leur identité propre avec les nouveaux arrivants engagés et contribueront ainsi au métissage de la population réunionnaise contemporaine.