Le droit de posséder des esclaves, a d’ailleurs été confirmé à la Compagnie des Indes orientales par un arrêt du Conseil supérieur de l’Ile Bourbon en date du 27 septembre 1724. Quand la Couronne se réapproprie de facto l’administration des îles Mascareignes en 1767, le gouvernement local hérite sans sourciller de cet « effroyable cheptel » non sans le faire fructifier au fil des années. Estimés à 369 par l’ordonnateur Honoré de Crémont en 1768, son lointain successeur Léon Dalmas comptabilise lui 1093 « Noirs » au sein de l’atelier colonial en 1836.

L’accroissement de cette population, quoiqu’en dents de scie pendant la période, pourrait s’expliquer au premier abord par le besoin persistant de main d’œuvre des autorités bourbonnaises pour assurer à moindre coût le fonctionnement de ses institutions publiques. En y regardant de plus près cependant, ces « captifs » n’ont pas tous, loin s’en faut, endossé le statut d’esclave. Sous la Monarchie de Juillet, la plupart contracte celui d’engagé. De même, ces femmes et ces hommes ne sont pas exclusivement astreints à des travaux manouvriers pour la construction et l’entretien des lourdes infrastructures de la colonie. Nombre parmi eux sont employés dans différentes institutions publiques offrant une variabilité de conditions et de … « destins » aux « Noirs du domaine » de l’Ile Bourbon.

Les « Noirs du domaine » – reconnus comme esclaves – répondent jusqu’en 1848, du même statut juridique que ceux propriétés des particuliers. En cela, l’ordonnance locale adoptée le 7 septembre 1767 dispose en son introduction qu’ils relèvent tous de l’édit de décembre 1723, appelé communément Code noir. Assimilés d’abord à des « biens », ces hommes et ces femmes possessions de puissance publique ont donc été acquis pour partie auprès de colons bourbonnais. Le 28 août 1780, au nom du Roi, l’ordonnateur Jean Charles Pottier, marquis de Courcy, débourse 1225 livres au sieur Châtillon, habitant résidant au quartier Saint-Denis, pour l’achat du « nommé Ignace de caste malbar, âgé de 18 ans, exerçant comme forgeron ». Mais il n’est pas rare, du moins jusque sous le Premier Empire, que les autorités bourbonnaises acquièrent aussi des captifs directement auprès d’un armateur rompu à la traite négrière. A titre d’exemple, le 8 décembre 1772, elles achètent pour la somme de 63220 livres pas moins de « quarante Noirs mozambiques, pièces d’Inde, sept négresses et quatorze caprons » à un certain sieur Baillif. Possédant un bâtiment en provenance d’Afrique de l’Est ayant depuis peu jeté l’ancre en rade de Saint-Denis avec une cargaison « comptant près de deux cents nègres », ce dernier autorise même dans le contrat le chirurgien major de la colonie à se rendre à bord pour sélectionner lui-même les captifs. Ceci étant, l’atelier colonial s’enrichit aussi des naissances engendrées par les unions légales ou libres des « négresses du Roi ». Agée de 25 ans en 1815, Rosalie, créole et infirmière, est déjà mère de trois enfants : Marguerite 6 ans, Marie-Olive 4 ans et Louis 2 ans. Au titre de l’article 8 de l’édit de décembre 1723, tous les trois ont pris à leur naissance de jure le statut de leur mère en devenant des propriétés de la colonie.

Tenant du droit d’usus et de fructus sur leurs « biens », les autorités bourbonnaises peuvent en « abuser » comme elles l’entendent, du moins dans le respect du droit esclavagiste en vigueur dans la colonie. Sous la Restauration, Pauline et Pélagie, toutes deux malgaches, âgées d’une vingtaine d’année et exerçant la profession de couturière, sont ainsi louées plusieurs années au gouverneur Etienne du Val d’Ailly pour son service personnel à hauteur de 30 francs par mois. L’aliénation de la « chose animée » est bien évidement tout possible pour la puissance publique. Le 14 décembre 1783, Joseph et sa femme Perrine, sont vendus au nom du Roi, par l’ordonnateur Jean Charles Pottier marquis de Courcy au sieur Larochelle, habitant résidant au quartier de Sainte-Suzanne, pour la somme de 1350 livres. Si les autorités bourbonnaises ont respecté le sacrement des deux esclaves – interdisant leur séparation lors d’une vente ou d’un don – elles y ont sans doute trouvé un habile moyen de se débarrasser de Perrine, signalée en marge du registre de vente comme épileptique.

Au diapason des autres esclaves de la colonie, ceux de l’atelier colonial peuvent aussi prétendre à leur affranchissement. A la lecture des archives, les autorités bourbonnaises usent cependant plus rarement encore que les particuliers de cette procédure. Intégré à la « nègrerie du Roi » en 1767 et commandeur à la direction du génie plusieurs fois cité pour sa « fidélité et son labeur », Charlot, malgache, âgé de 35 ans, qui retrouve officiellement sa liberté le 7 novembre 1779, s’illustre donc comme un « privilégié ». Quoique, Charlot rencontre manifestement de grosses difficultés pour retrouver son autonomie. De toute évidence, affecté psychologiquement depuis son déracinement de sa terre natale, il ne trouve pas – faute de posséder un pécule pour acquérir une terre ou d’avoir acquis une formation qualifiante – une activité stable dans la colonie. Selon la matricule générale du 1er janvier 1782, indigent et sans foyer, il est toujours à cette date logé et nourri aux « frais du Roi ».

Le statut d’esclave reste de rigueur pour de nombreux « Noirs du domaine » de l’Ile Bourbon y compris sous la Restauration et la Monarchie de Juillet. Pourtant, l’ordonnance royale signée le 8 janvier 1817, suivant les préconisations du traité de Paris du 20 novembre 1815, puis les lois adoptées les 15 avril 1818 et 25 avril 1827 prohibent la « traite des Noirs » dans les colonies françaises. Sous la pression des colons, arguant comme à leur habitude de la pénurie de main d’œuvre, les autorités bourbonnaises ferment les yeux sur la poursuite du trafic de « bois d’ébène » dans l’île. L’historiographie la plus solide sur le sujet estime entre 45000 à 50000 captifs déportés dans la colonie française de l’océan Indien entre 1817 et 1840. Les « Noirs de traite » constituent cependant une aubaine pour les autorités bourbonnaises. En effet, l’ordonnance royale du 8 janvier 1817 dispose succinctement que ceux saisis sur des « bâtiments » pour être introduits dans une colonie française seront employés « à des travaux d’utilité publique ». Le pouvoir métropolitain n’ayant jamais légiféré ou réglementé sur leur statut sous la Restauration, ils sont à l’Ile Bourbon intégrés dans l’atelier colonial en qualité … d’esclaves. L’arrêté local adopté par le gouverneur Achille de Cheffontaines le 3 mars 1827 sur l’organisation du service des « Noirs coloniaux » ne fait d’ailleurs aucune distinction entre les captifs acquis par la colonie avant le 8 janvier 1817 et les « Noirs de traite » saisis depuis sur les navires négriers.

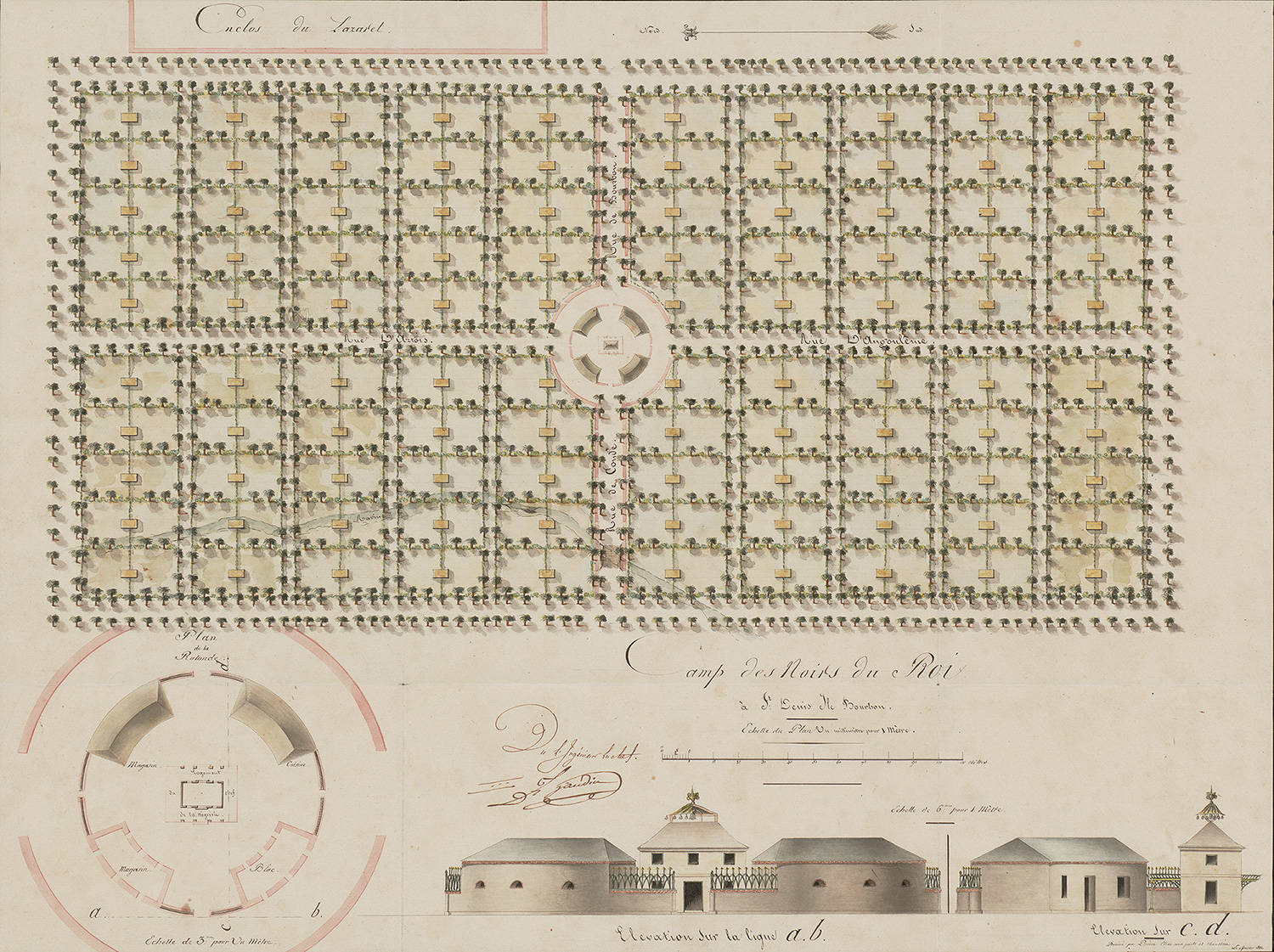

Coll. Archives départementales de La Réunion

Il faut pour l’occasion se pencher sur le statut « d’engagé » qu’endosse ces « Noirs du domaine ». A lire la réglementation bourbonnaise, ceux-ci ne jouissent absolument pas des mêmes droits que les personnes de condition libre dans la colonie y compris les gens libres de couleur ou même les gens de travail indiens et chinois, appelés eux aussi engagés, qui migrent à l’Ile Bourbon sous la Monarchie de Juillet. En ce sens, leur état civil ne dépend pas des agents publics exerçant dans les municipalités mais relève de l’autorité du procureur général près la cour Royale. Leur mariage est soumis à l’autorisation du gouverneur et l’exercice d’une tutelle sur une autre personne leur est rigoureusement prohibé. De même, ils n’exercent aucun droit de propriété et ne peuvent acquérir un bien par achat, don ou héritage. Preuve flagrante que leur statut reste proche de celui de l’esclave : les infractions commises par ces engagés ne relèvent pas du Code pénal du 29 décembre 1827 appliqué aux personnes de condition libre mais du droit pénal des esclaves. L’article 15 de l’arrêté local du 4 août 1831 est au reste admirable de concision : le « noir de traite » n’obtient son statut d’affranchi – « inscrit sur le registre des actes d’état civil de la population libre » – et la jouissance de la « plénitude de ses droits civils » que lors de la libération de son engagement par le gouverneur.

Conscientes de la précarité de leur statut et de la fragilité de leur condition, les autorités bourbonnaises leurs imposent d’ailleurs à tous par décret, le 11 août 1838, un nouvel engagement de sept ans sous le même régime juridique. Le texte normatif, non conforme à plus d’un point à la loi du 4 mars 1831, est abrogé le 25 juin 1841 par le ministre de la Marine, Victor-Guy Duperré, non sans soulever la protestation des élus locaux. Ce même ministre de la Marine impose tout autant aux autorités bourbonnaises d’inscrire collectivement, le 28 octobre 1841, tous les « Noirs de traite ayant terminé leur engagement » sur les registres d’état civil de la population libre de la commune de Saint-Denis. C’est encore sous l’injonction de la rue Royale, que les autorités bourbonnaises adoptent le 31 mai 1842 un nouvel arrêté concernant le « réengagement des engagés libérés » en tenant compte de leur statut de personne de condition libre. Mais les pressions exercées par les agents publics sur les déportés les obligent pour la plupart à renouveler un engagement de quatre années. Bien informé sur la question, le magistrat bourbonnais Delabarre de Nanteuil précise que sur les 520 « engagés libérés » à cette date seulement 34 auraient refusé un nouveau contrat avec la colonie !

Les engagements forcés de ces « victimes » de la traite négrière renvoient à la « culture dominante » du travail contraint dans les sociétés coloniales esclavagistes. Lors du premier 19e siècle, L’indenture est tout autant imposée à près de 12000 captifs libérés par la Navy sur l’océan Atlantique permettant au Royaume-Uni de se constituer des « régiments militaires noirs », à bas coût, indispensables à la sûreté publique dans ses colonies de la Caraïbe. Un habile procédé qui selon l’historien nigérian Johnson Asiegbu, ayant réalisé un travail à ce jour inégalé sur le sujet, a préparé les notables locaux des colonies européennes à recruter en qualité d’intentured laboures les nouveaux migrants africains et asiatiques après les abolitions de l’esclavage.

Esclaves ou engagés, les « Noirs du domaine », sauf exceptions, sont assujettis au quotidien – en dehors des heures et des jours de repos déterminés par la réglementation locale – à un travail obligatoire. « Noirs bruts ou Créoles », essentiellement paysans dans leur pays d’origine ou « Noirs de pioche » sur les habitations de l’Ile Bourbon, ils n’exercent cependant plus de travaux agricoles sous l’égide de la puissance publique. Une bonne moitié parmi eux sont employés dans l’une des brigades du service ambulant attaché à la direction du génie de la colonie, prenant le nom de direction des Ponts et chaussées sous le Premier Empire. Soucieuses de développer des voies de communication terrestre et d’édifier des bâtiments publics, les autorités bourbonnaises manquent cependant, et cela pendant toute la période, de « main d’œuvre libre » dans la colonie. Sous la direction des ingénieurs formés en métropole, les manoeuvres de l’atelier colonial sont ainsi mis à profit en exerçant les besognes les plus exténuantes en matière de travaux publics comme déblayer les chemins, creuser les fossés et poser le macadam.

L’autre moitié des « Noirs coloniaux » est répartie dans toutes les institutions publiques de la colonie : les hôpitaux, les magasins généraux, le jardin du Roi, le service des postes, etc. Quelques-uns parmi eux bénéficient d’une formation spécifique, comme celles de forgeron, de charron ou de maçon, leur garantissant une activité quotidienne plus autonome et plus gratifiante. Hypolite, créole né à l’atelier colonial en 1772 et formé très tôt au métier de charpentier, peut se prévaloir pendant plusieurs décennies d’un « emploi confortable » au moulin de l’Etat pour reprendre les termes du sous-préfet Marchant sous le Premier Empire. Ces « Noirs à talent » sont cependant peu nombreux. Placés sous l’autorité d’agents publics de « condition libre », les autres occupent des fonctions subalternes comme celles de cuisinier, soignant, jardinier ou gardien, répétitives et souvent pénibles. Nul doute en effet que l’activité quotidienne des rameurs affectés au Port de Saint-Denis est tout aussi éprouvante physiquement et moralement que celle des manœuvres assujettis à la construction de la route Royale.

A l’exception des commandeurs et de quelques « appointés » – constituant moins de 10 % des effectifs – les « Noirs » de l’atelier colonial ne sont pas rémunérés pour les travaux exécutés ! Si la situation peut paraître cohérente pour les esclaves, du moins aux yeux des partisans de « l’Institution particulière », elle constitue une grave entorse au droit en ce qui concerne les engagés. Sous la monarchie de Juillet, la rue Royale multiplie en ce sens les dépêches auprès des autorités bourbonnaises avant l’adoption de l’arrêté du 31 mai 1842. Au reste, les soldes allouées sont dérisoires. Selon les arrêtés du 3 mars 1827 ou du 4 août 1831, un commandeur à médaille perçoit mensuellement 8 francs, un commandeur ordinaire 4 francs et un appointé 2 francs ! Ces salaires font pâle figure en comparaison de ceux perçus par les personnes de condition libre chapotant leur travail : un chef de brigade de l’atelier colonial perçoit 50 francs par mois et un ingénieur des Ponts et chaussées 750 francs.

En dehors du travail, la plupart parmi eux réside sur un domaine spécifique, appelé « camp des Noirs du roi » implanté depuis la période Royale sur le chef-lieu de la colonie à l’ouest de la rivière Saint-Denis. Mesurant près de cinq hectares, celui-ci n’est pas sans rappeler la structure d’une grande habitation de l’Ile Bourbon. En plus des cases, décrites comme exiguës et insalubres, où sont logés les esclaves et les engagés, seul ou en famille, il est constitué d’un magasin de vivre, d’une infirmerie et même d’une salle de police. En revanche, les lépreux sont placés dans un local spécifique, qui au reste fait office jusqu’en 1852 avec l’ouverture du site de la Ravine à Jacques, de léproserie pour tous les ladres de la colonie.

Les « Noirs coloniaux », sans distinction de statut, sont par ailleurs nourris, habillés et le cas échéant soignés selon des règlements spécifiques quoique fort ressemblant à ceux adoptés pour les « Noirs » propriétés des particuliers. Leur ration alimentaire journalière distribuée par les autorités bourbonnaises se résume à 1 kilogramme de maïs ou 800 grammes de riz conjugué à 120 grammes de légumineux. Les dimanches et jours de fête, elle est agrémentée de 100 grammes de morue ou de viande salée. En cela, elle atteint au quotidien à peine 1500 calories pour des personnes astreintes, il faut bien le souligner, à des activités nécessitant au moins 3500 calories. Chaque semestre, les hommes sont pourvus d’un pantalon et d’une chemise, et les femmes d’une jupe et d’une liquette, en mauvais textile de ginga. Afin de les distinguer des personnes de condition libre, singulièrement des gens libres de couleur, les « Noirs du domaine » au même titre que tous les esclaves de l’Ile Bourbon se voient interdire de porter des chaussures.

Rien d’étonnant par conséquent à ce que leur santé soit des plus précaires et leur espérance de vie des plus réduites. Quelques chiffres extraits de différents rapports produits par les autorités bourbonnaises le montreront à suffisance. Entre le 1er janvier 1820 et le 1er janvier 1821, la population de l’atelier colonial s’accroit de 428 à 630 unités. Toutefois, cet accroissement résulte d’abord de l’achat de 23 esclaves auprès de particuliers et surtout de la confiscation de 247 « Noirs de traite » saisis sur des navires négriers. En réalité, la « nègrerie du roi » n’a comptabilisé dans le même temps que 4 naissances pour 72 décès ! Avoisinant les 150 ‰, le taux de mortalité des « Noirs du domaine » est nettement supérieur à celui des autres esclaves de la colonie. Au reste, l’hécatombe n’épargne pas non plus les engagés. Estimés à 876 au 1er janvier 1836, ceux-ci ne sont plus que 520 au 28 octobre 1841, alors qu’aucun parmi eux n’a pu rompre son contrat pendant ces cinq années. Dans cette optique, au 1er janvier 1848, à quelques mois de l’application du décret libérateur, l’atelier colonial ne comptabilise que 91 esclaves et 59 engagés.

Malgré ces conditions de vie déplorables, conjuguées par ailleurs à un encadrement particulièrement coercitif, esclaves et engagés de l’atelier colonial ne se sont pas résignés pour autant à une « mort sociale ». Forts de leur agency, ils usent de toutes formes de tactiques individuelles ou collectives pour survivre et même plus largement préserver leurs droits fondamentaux. Parallèlement aux activités économiques subsidiaires qu’ils développent en marge de leur emploi officiel, ils maintiennent des relations familiales et amicales significatives sur et en dehors du « camp des Noirs du roi ». Ils entretiennent par ailleurs des expressions culturelles vernaculaires ou métissées, à l’instar du Tshéga, garantes de leur profonde humanité.

Pour les plus déterminés, le marronnage s’illustre comme le choix le plus radical pour échapper à ce carcan mortifère. Au 1er janvier 1782, 10 esclaves de l’atelier colonial sur 930 sont reconnus comme marrons. Au 1er janvier 1821, 7 sur 630. C’est donc en moyenne, 1% des « Noirs du domaine » qui marronne en permanence. Ce chiffre est certes inférieur à celui de la masse servile de l’Ile Bourbon (autour de 5% pendant la période) mais les sources manuscrites consultées pour l’occasion témoignent d’un marronnage long, très long voir même définitif pour les « Noirs coloniaux ». Azor « Cafre âgé de 29 ans » vendu pour son indiscipline, le 30 décembre 1774, par le sieur Beaumont, habitant demeurant à Sainte-Suzanne, au gouvernement local pour être intégré dans la brigade du génie civil de Saint-Denis, n’accepte pas plus l’autorité de son nouveau « maître ». Il part en « marronnage » dès le 2 juin 1775 et préserve sa liberté au moins jusqu’à la fin 1782. Il en va de même de Janvier, lui aussi « Cafre âgé de 22 ans », saisi le 21 septembre 1819 sur le navire négrier La Joséphine et affecté immédiatement sur une brigade des Ponts et chaussées. Janvier s’évade dès le 22 mai 1820 et n’est toujours pas arrêté au 1er janvier 1824. Ingénus dans leur pays, Makoua de la baie de Memba ou Nyanja des hauts plateaux de la Shire, chasseur ou artisan, animiste ou musulman, tous deux ont immédiatement reconquis leur liberté en vagabondant solitairement au marge des habitations et des villes ou en retrouvant leurs « sœurs et frères » dans l’un des villages marrons cachés dans les cirques montagneux de l’intérieur de l’île. Pour Azor et Janvier, c’est une autre vie qui commence.