Le Code noir, établi aux îles de France et de Bourbon, en 1723, au début du règne de Louis XV, est l’expression juridique d’un système économique et social dédié notamment à l’exploitation du sucre, une ressource agricole jugée comme ayant alors un très haut potentiel de développement. Les recherches établissent qu’un système commercial autonome prit naissance, dès 1455, à l’instigation des Portugais, sur l’île de Sao Tomé : « où se célèbre le « mariage » de la canne et de l’homme noir, et apparaît le modèle accompli d’une société esclavagiste » . Ce système triangulaire, plein de promesses, fit l’objet de mutations successives et de déplacements géographiques, au Brésil, aux Caraïbes, avant d’être appliqué dans l’océan Indien.

Dans l’océan Indien, il peut être dit qu’il représente aussi un « fait social total », au sens d’Emile Durkheim, en ce qu’il comporte des dimensions multiples : économique, sociale, civile, politique, religieuse et, aussi, juridique. En France, alors que l’analyse des textes juridiques avait pu paraître négligée, elle a connu un essor remarquable avec des figures doctrinales contemporaines, comme Jean-François Niort ou Louis Sala-Mollins, respectivement historien du droit et philosophe.

L’analyse juridique est un biais pour comprendre le phénomène de l’esclavage, en raison de l’importance que revêt la règle de droit dans les rapports sociaux. Nombre d’États modernes ont juridicisé l’esclavage , témoignant de la mutation initiale du modèle économique, avec comme fond commun la captation par la contrainte de la force de travail de l’esclave. Le code civil de Louisiane, établi en 1808 et révisé en 1825, explicite clairement cet élément en distinguant, en son article 155, deux espèces de serviteurs : les libres et les esclaves . Mais, par définition, l’esclavage est bien plus qu’une réduction de la personne à sa force de travail, imposée par des tiers. Si le travail forcé en est l’expression, l’esclavage est plus essentiellement une condition de la personne, réduite à une chose, par le truchement et l’exécution de la règle de droit.

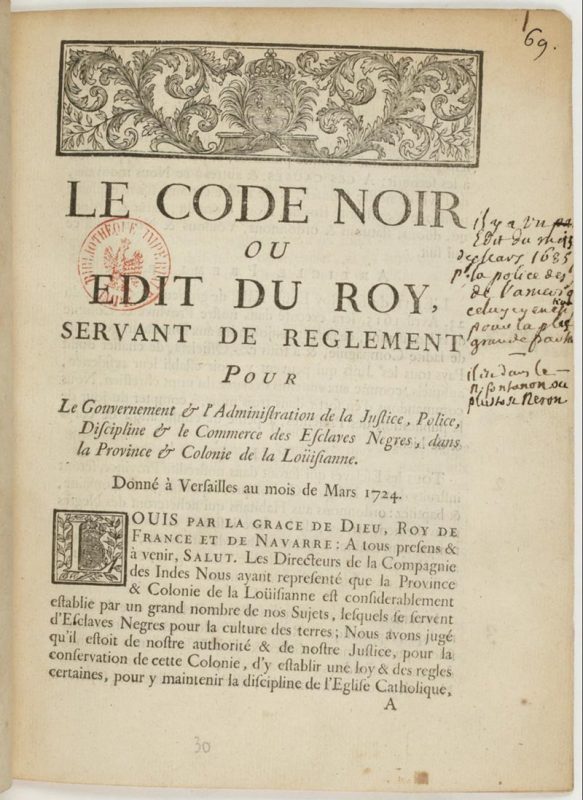

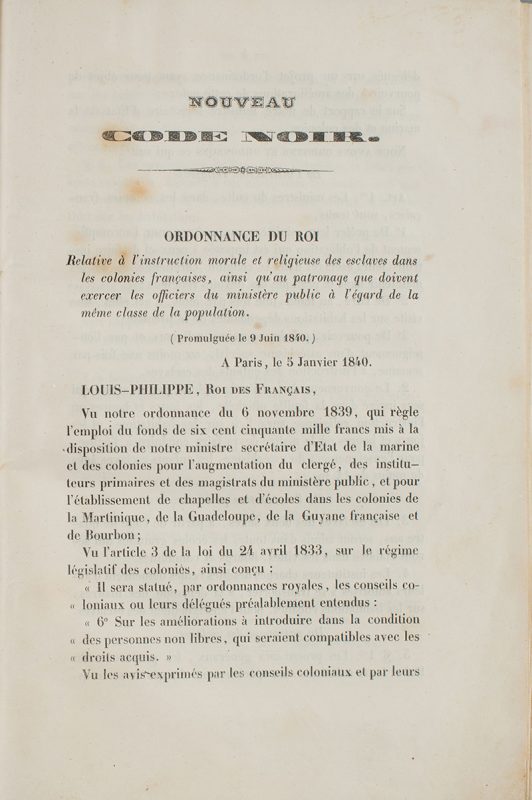

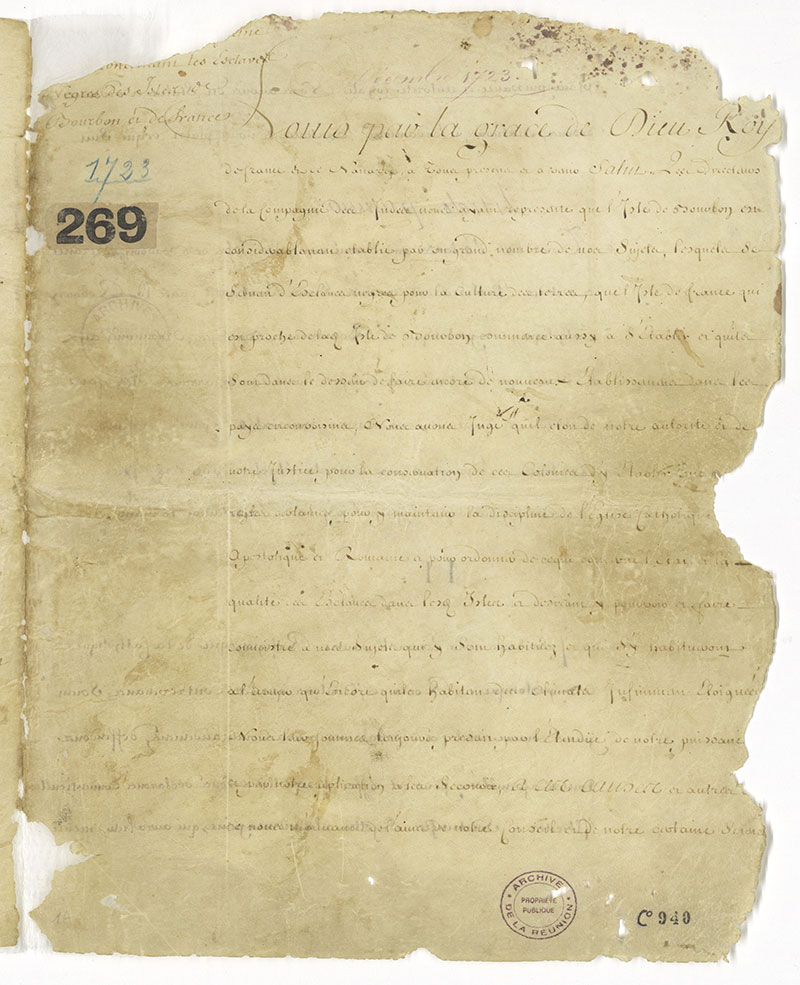

Au sens strict, le Code noir se limite au texte de 1723, connu sous le nom de Lettres Patentes. Au sens large, il convient de retenir les principales dispositions juridiques de l’esclavage dans l’océan Indien qui ont donné effet à ce système de chosification humaine entre 1723 et 1848. La classification courante distingue le Code noir et le Nouveau Code noir (CN et NCN) . La normativité de ces textes, composante de leur juridicité ou qualité contraignante, sera discutée avant d’envisager le fond des dispositions. Historiquement, on observe quatre grandes étapes de la législation coloniale en matière d’esclavage : le texte de 1723 organise la domination juridique du maître sur l’esclave ; le Code civil colonial de 1805 introduit la dualité des libertés tout en maintenant l’esclavage ; la législation royale des années 1840 entraîne une protection accrue de l’esclave et une médiatisation de ses rapports avec le maître ; la législation postérieure à l’abolition de l’esclavage, opérée par le décret du 27 avril 1848, indemnise le maître dépossédé. Le Code noir pénal, qui réserve un traitement répressif propre et complète le Code noir commun, donne la mesure de la complexité juridique de l’esclavage.

La lecture du Code noir et du Nouveau Code noir permet de retenir sans ambiguïté la nature juridique de leurs dispositions, soit leur aptitude à régler de façon cohérente les rapports entre les maîtres et leurs esclaves, leur capacité à distinguer les destinataires des droits et obligations, leur souci de sanctionner les atteintes à ces droits et obligations. Il ne fait pas de doute que l’intention du législateur de 1723 consistait bien à organiser une société ouvertement fondée sur des considérations racistes, assurant la domination de l’homme blanc sur l’homme noir, par le truchement de la règle de droit. Les textes de la Monarchie de juillet (1840-1848), s’ils adoucissent la condition juridique de l’esclave, maintiennent cette institution juridique. L’évolution sensible du régime juridique de l’esclave entre 1723 et 1840 se caractérise notamment par une technicité et une précision croissantes, tendant à soustraire l’esclave à l’arbitraire du maître. Cette volonté de soustraction étant aussi à l’œuvre dans le texte de 1723. Ces textes forment ce qui serait considéré aujourd’hui du droit de nature positive, soit un droit en vigueur dans un espace territorial donné, expression d’un acte de souveraineté de l’État. Pour autant, si l’aspect formel et techniciste du droit de l’esclavage est indiscutable, il est tout aussi indiscutable qu’il est l’une des expressions les plus évidentes du phénomène de l’anti-droit, soit un droit pervers et liberticide.

La législation anti-juive de l’Etat nazi peut être aussi qualifié d’anti-droit comme celle de l’apartheid . Certes l’on ne peut pas comparer, sans précaution, le statut des Juifs et des esclaves. Hannah Arendt a toutefois montré que le retrait des droits communs des Juifs (droits politiques, droit de propriété) avait constitué la première étape de leur exclusion, d’abord juridique, débouchant sur leur extermination dite finale . Les travaux de Danièle Lochak sur le droit de Vichy ont prolongé la problématique de l’anti-droit . Celle-ci a montré, au mieux, l’indifférence coupable de la doctrine juridique française à l’égard de la production juridique des années 1940-1944. Effectivement, le droit et son commentaire ne sont pas neutres. Les prétendues absences de complicité et d’indifférence de la doctrine positiviste à l’anti-droit ne sont guère convaincantes . L’on peut reprendre l’idée selon laquelle : « seul le droit, qui a la capacité de découper la réalité selon une logique a priori, était susceptible d’engendrer ce monstre » , avec une réserve toutefois. Ce n’est pas le droit en soi qui réalise la monstruosité, c’est la force politique qui la soutient. Le droit se « contente » de la formaliser juridiquement en lui donnant une légitimité. L’analyse juridique contemporaine du Code noir n’est pas à l’abri des querelles d’interprétation, opposant les tenants d’une inadmissibilité radicale et ceux qui, malgré celle-ci, veulent conduire une lecture juridique de nature

scientifique .

Les Lettres Patentes (LP) ne donnent pas de définition juridique de l’esclave, au sens des critères d’identification initiaux . En un sens, on peut considérer froidement qu’il y a une faille dans la cohérence du raisonnement du jurislateur de l’époque puisque la logique juridique n’est pas respectée : comment attribuer un régime juridique si l’on ne sait pas à qui il est censé s’appliquer… La qualité d’esclave est cependant reconnue dans un certain nombre d’hypothèses accessoires.

Ni les Lettres Patentes, ni la législation de la Monarchie de juillet n’énoncent les critères définissant l’esclave. En tout cas, aucune disposition ne définit l’esclave par rapport à son apparence raciale, contrairement à la façon dont le droit sud-africain procéda dans la loi Population Registration Act, 1950 (loi sur la classification de la population) . D’après le Code noir, l’homme noir n’est pas forcément esclave : il peut être affranchi ou être né libre. Le texte est donc simplement déclaratif de la condition d’esclave comme si le point de savoir qui était ou n’était pas esclave était évident à l’époque ou, à tout le moins, n’était pas une nécessité juridique. Comme le Code cherche à assurer la domination de l’homme blanc, l’esclave est a priori noir, mais on ne peut exclure qu’il soit métissé, du fait de liaisons mixtes, certes prohibées . Enfin, comme le texte ne prévoit pas qu’une personne considérée comme esclave soit affranchie au motif que son apparence physique est blanche, on ne peut écarter l’hypothèse théorique d’un esclave blanc ou faiblement métissé. Dans la pratique, les esclaves étaient recensés et la rubrique « caste » décrivait leur apparence. Certains étaient considérés qualifiés de cafres, malgaches, créoles, rouges. Certains étaient classés comme « noirs clairs »… Au total, le Code noir avalise la condition juridique de l’esclave sans la constituer. Dans un certain nombre d’hypothèses, par exception, les Lettres Patentes déterminent la qualité de l’esclave. Ainsi l’article V donne deux séries de précisions. Les enfants nés d’une union interdite seront toujours considérés comme esclave sans affranchissement possible. En outre, l’homme noir, affranchi ou libre, qui épouse son esclave et affranchit celle-ci, rend ses enfants libres, nés ou à venir. L’article VIII qui fait valoir que les parents de condition esclave donnent naissance à des enfants esclaves. En vertu de l’article XI, la condition juridique se transmet de façon matrilinéaire. Une mère esclave met au monde des enfants esclaves et, par symétrie, une mère libre enfante des enfants libres .

Par exception, le Code civil de Louisiane de 1825 définit l’esclave par sa condition : « L’esclave est celui qui est sous la puissance d’un maître et qui lui appartient ; de sorte que le maître peut le vendre et disposer de sa personne, de son industrie et de son travail, sans qu’il ne puisse rien faire, rien avoir, ni rien acquérir qui ne soit à son maître » (article 35). Preuve que l’esclavage demeure un enjeu contemporain, la Convention internationale relative à l’esclavage, conclue à Genève le 25 septembre 1926, définit l’esclavage comme : « l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux » (article 1, alinéa 1). Quant à la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire Siliadin contre France, 26 juillet 2005, elle a été amenée à préciser les notions respectives de travail forcé ou obligatoire, de servitude et d’esclavage .

Dans les faits, l’esclavage consiste à ôter à une personne son libre arbitre de l’action, à ruiner autant que possible son libre arbitre de la pensée, en le subordonnant aux désirs exclusifs de son maître, en en faisant un homme inférieur. Le fait odieux de l’esclavage est plus grave encore s’il repose sur des considérations raciales. Non seulement le système juridique reprend à son compte en partie cette réalité factuelle, puisqu’il organise, au bénéfice du maître, les moyens de cette domination, mais il va plus loin en utilisant la technique juridique pour dissocier la personne de ses droits subjectifs.

Autrement dit, l’esclave est une personne sans droits propres, sans personnalité juridique . L’une des grandes victoires des philosophes du siècle des Lumières a consisté à associer à toute personne des droits et à reconnaître à chacun des droits égaux. Pour Kant, aucune liberté, au sens du libre arbitre du sujet, ne saurait prévaloir sans égalité de droits . Mais, entre la proclamation de 1789 et 1848, les résistances ont été nombreuses pour retarder la mise en place de ce nouvel ordre politique dans les colonies françaises. Dans le texte de 1723, par principe et par essence, l’esclave est un objet de droit. Très logiquement, il n’existe pas d’état civil pour l’esclave : la naissance physique est dissociée de l’existence juridique. C’est en 1848 que le commissaire Sarda Garriga fit se rejoindre le réel et le juridique, en rendant universel l’état civil . En 1948, soit un siècle plus tard, la Déclaration universelle des droits de l’homme en fit un droit de l’homme à part entière : « Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique » (article 6).

L’exercice des droits dont l’esclave peut être le destinataire repose sur le propriétaire, qui en est le débiteur. Par exception et témoignant de son asservissement, l’esclave est un sujet de droit. L’article XLVIII du Code est très significatif. Il assimile, dans le cas particulier de l’absence du propriétaire, la situation de l’esclave à une chose gardée par un propriétaire de remplacement (dépositaire ou autre), chargé de gérer la chose en « bon père de famille » et responsable des seuls préjudices dus à une mauvaise gestion.

Pour accentuer cette « chosification », l’article XXXIX fait savoir que l’esclave est un bien meuble, c’est-à-dire un objet de droit : « Les esclaves sont réputés meubles ». Le participe passé « réputé », ici pris comme être tenu pour, signifie que les auteurs du code sont parfaitement conscients du besoin de recourir à la fiction juridique, comme un instrument de construction du droit dont tout le reste (la condition juridique) découle. Le recours à la fiction juridique, très répandu comme technique juridique, signifie aussi qu’il n’y a aucune preuve factuelle qu’une personne doive être tenue pour bien meuble. Grâce à cette fiction toute juridique, la légalité et la légitimité de l’esclavage sont alors instituées.

Exceptionnellement, l’esclave est considéré comme un immeuble, en cas de vente du fonds auquel il est rattaché notamment (articles XLIII, XLIV et XLV). Il s’ensuit un régime juridique consécutif d’une certaine rigueur logique. L’esclave est soumis au régime de droit commun des biens meubles (Ordonnance et Coutume de Paris : article XL). L’esclave peut être vendu mais la femme, le mari et les enfants impubères ne peuvent pas être séparés (article XLII). En cas de privation de l’esclave, dénoncé par son maître, celui-ci a droit à une indemnité (article XXXV). Objet, non sujet de droit, l’esclave ne peut pas avoir de propriété sur lui-même, ni sur ses enfants, ni sur son travail qui reviennent de jure à son maître. En vertu de l’article XXI, il est frappé d’une incapacité de disposer et d’une incapacité de jouir d’une propriété, ce qui est relativement logique puisqu’il s’agit de prérogatives juridiques reconnues à un propriétaire. Il ne peut pas être tenu responsable civilement pour les actes commis sous les ordres de son maître.

Il existe, c’est vrai, un régime de protection de l’esclave. C’est l’un des points centraux qui fait débat en doctrine : peut-on parler de texte ayant une fonction d’ « intermédiation » entre le maître et sa chose, sans lui donner en conséquence une légitimité rétrospective ? Le propos doit être tenu car il reste, à La Réunion et à Maurice, courant d’entendre dire que l’esclavage ne fut pas si rude, que la majorité des propriétaires étaient eux-mêmes pauvres et obligés de louer leurs esclaves pour survivre. Le propos mérite d’être envisagé avec précaution et il ouvre la voie à des recherches, peu menées jusqu’à alors, sur la double aliénation, celle du maître, celle de l’esclave, comme effets de la politique de développement colonial de l’Etat royal.

Quelles que soient l’ampleur de ces modalités de protection, elles ne transforment jamais l’esclave en un sujet de droit mais rappellent sa qualité de chose spécifique dont il convient de prendre soin, comme il convient de prendre soin d’une bête ou d’une habitation pour la conserver. La preuve en est que l’esclave est incapable de revendiquer par lui-même ses droits : il est un créancier sans personnalité juridique. Ces droits portent notamment sur l’instruction religieuse (articles I et suivants). Mais est-ce un droit ou une obligation, un moyen d’étendre l’emprise de la religion catholique d’État à travers le monde ? Ils concernent aussi l’obligation d’entretien en cas de vieillesse, maladie ou autre et l’obligation de verser une somme à l’hôpital le plus proche (article XX). Le repos durant les jours de fête est instauré (article IV). Dans tous les cas, ces droits reposent sur la diligence du maître, contre lequel l’esclave ne peut pas témoigner (article XXII). Le seul recours reconnu à l’esclave est la faculté de remettre dans les mains du procureur sa « mémoire », en cas d’atteinte à l’obligation d’entretien (article XIX). Cette procédure consiste à aviser le procureur mais la force de cet avis est accessoire puisqu’il ne peut pas logiquement équivaloir à un témoignage. Enfin, l’article XXXVIII organise la répression du maître qui a mutilé, voire tué, son esclave. Mais la grâce du maître est possible au terme d’une procédure simplifiée.

Le seul endroit du Code qui reconnaît l’esclave comme un sujet cherche en réalité à mieux asseoir sa condition servile. Selon l’article XXV, en matière criminelle, il peut être poursuivi dans les mêmes formalités que les personnes libres. Quant au mariage et à l’affranchissement, ils dépendent du maître. Comment dans ces conditions ne pas conclure à l’effet proprement déshumanisant de la norme juridique, expression des rapports de domination dont se satisfaisait la société coloniale ?

Hélas l’histoire ne nous apprend pas ou si peu. Les figures de l’exclusion contemporaine sont encore si nombreuses qu’il est bien délicat de les appréhender. Mêmes les sociétés modernes qui se vantent de leur tolérance, dont la France, tout à sa gloire de son expérience révolutionnaire fondée sur la découverte d’un paradigme d’universalité des droits de l’homme, ont leurs contradictions, leurs limites, leurs exclus : les migrants, les pauvres, les handicapés… Certes, les choses ont évolué. L’interdiction générale, comme une prohibition, est acquise. Ainsi la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 pose-t-elle l’esclavage, les traitements inhumains et dégradants sont interdits. Le statut de la cour pénale internationale de 1998 emporte son incrimination. Les codes pénaux nationaux reprennent et incriminent ces pratiques. Certes, la légalisation de l’esclavage n’a plus cours ; il n’est plus admis d’établir qu’une personne est légalement la chose, le bien, d’une autre.

L’apport rétrospectif de l’analyse du Code noir ne doit pas être négligé pour la compréhension de l’esclavage contemporain dont la récurrence est manifeste et qui prend des formes liées, notamment, à l’exploitation sexuelle, la prostitution et la pornographie . Ces formes que l’on aurait tort de qualifier de nouvelles sont néanmoins facilitées, outre par la récurrence de pratiques de prédation, par la mondialisation des échanges.