Lui refusant la personnalité juridique, le droit bourbonnais, conjuguant législation métropolitaine et réglementation locale, reconnaît cependant à l’esclave une forme d’humanité. Il l’autorise entre autres à se marier, à posséder un pécule et à « être instruit dans la religion catholique, apostolique et romaine ». Au reste, les multiples procédures d’affranchissement, y compris par le rachat légalisé par la loi 18 juillet 1845, lui ouvre en théorie les « mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres ».

Confirmé très tôt aussi comme « acteur potentiel » dans le cadre de la justice répressive, les figures de l’esclave, accusé ou plaignant, s’esquissent à l’Ile Bourbon entre 1723 et 1848 dans le droit comme dans la pratique.

C’est bien évidement d’abord en qualité d’accusé que l’esclave se voit accordé un statut dans le cadre de la justice répressive. En référence à la philosophie ou aux droits des sociétés antiques, agents publics métropolitains et colons de l’Ile Bourbon lui reconnaissent la capacité à discerner le bien du mal, du moins ce qui lui est prohibé par « l’Institution particulière » de ce qu’elle lui autorise à dire ou faire. Il dispose ainsi d’une forme de libre arbitre dans le choix de ses paroles comme de ses gestes. Cette responsabilité pénale de l’esclave n’est d’ailleurs pas antinomique avec sa qualité « d’objet de propriété » mais plutôt intrinsèque. Le législateur était tenu de l’assimiler partiellement et ponctuellement à un « sujet de droit » pour le rendre justiciable de ses « inéluctables » oppositions à l’inique statut auquel il est assujetti.

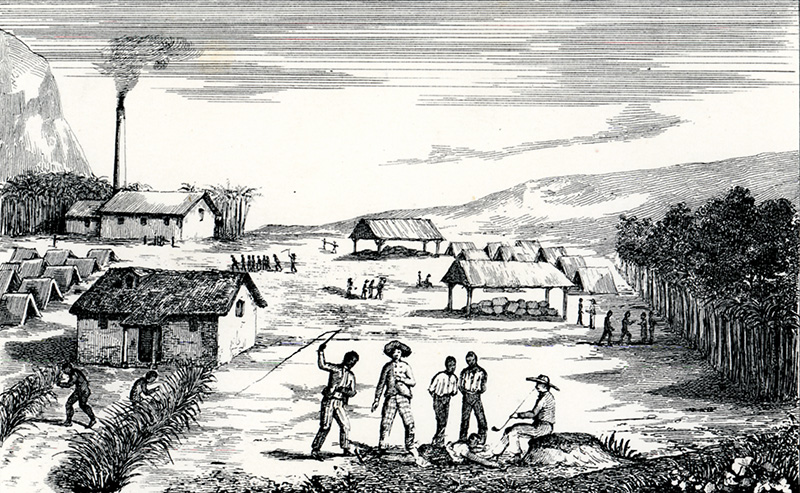

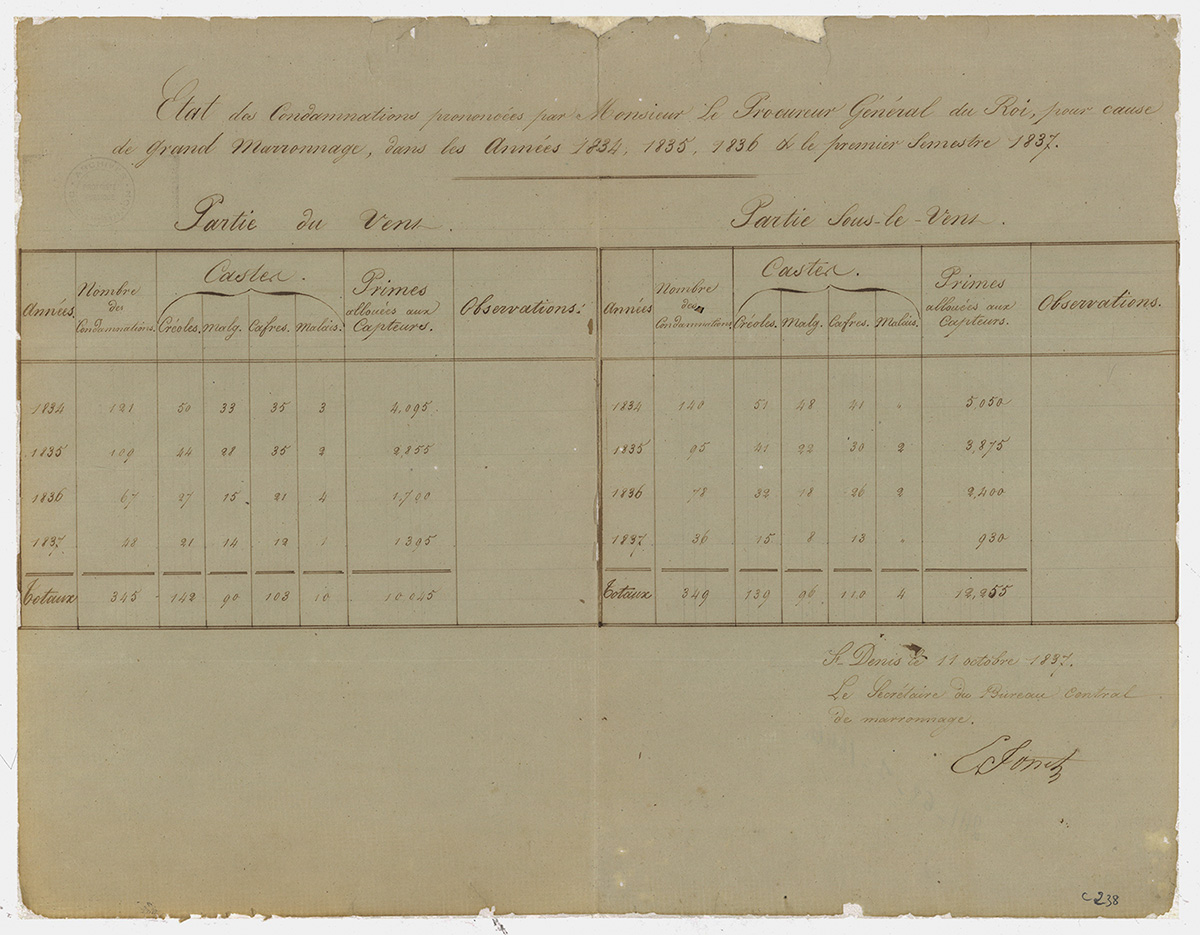

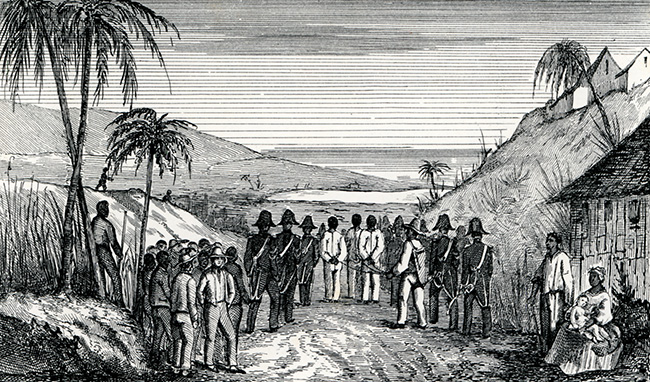

Forts de leur « droit de possession », les maîtres se sont certes toujours considérés comme les seuls magistrats légitimes pour exercer la justice répressive sur leurs esclaves. Cette attribution coercitive de la souveraineté domestique s’impose d’autant plus facilement dans les premiers temps de la colonisation que la plupart des « Noirs » sont attachés à des habitations éloignées du chef lieu où siège l’unique tribunal public de l’Ile Bourbon. Certes, la puissance publique ne s’est jamais résignée à abandonner complètement ses prérogatives judiciaires dans les colonies. Les articles 26 à 32 de l’édit de décembre 1723 délèguent au conseil supérieur – juridiction suprême de droit commun – la compétence exclusive pour statuer sur les « crimes énormes ou graves » selon les termes de la jurisprudence pénale de l’Ancien Régime, commis par les esclaves (homicides, vols qualifiés, rébellions, etc.). Contestée jusqu’en 1848 par certains maîtres, cette réappropriation de la justice répressive par la puissance publique est d’ailleurs réaffirmée à plusieurs reprises par le replâtrage ou l’adoption de nouveaux textes normatifs en la matière comme par exemple l’ordonnance locale du 27 septembre 1825.

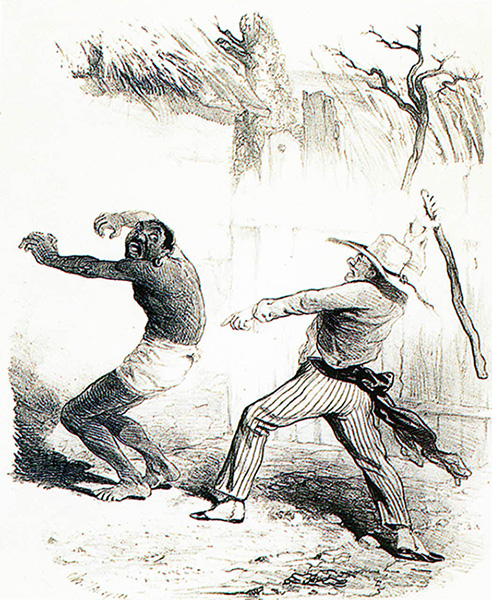

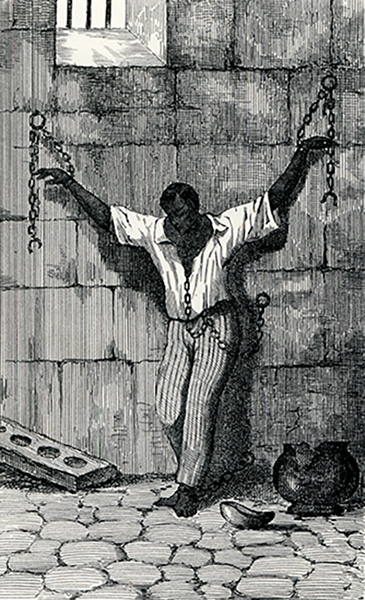

Les sanctions adoptées pour les esclaves s’illustrent par le même souci de distinction et de singularisation. Axées à l’origine exclusivement sur les peines corporelles (mutilations, fouet, carcans, etc.) ou capitales (bûcher, pendaison, roue, etc.), celles-ci ont été peu à peu substituées – sans pour autant disparaître de l’arsenal répressif bourbonnais – par des peines d’emprisonnement appelées « chaîne » ou « fers ». Ne jouissant pas par principe de la liberté d’aller et venir, l’esclave condamné à une peine d’emprisonnement se voit astreint à l’exécution d’un travail forcé « d’utilité publique » et au port d’un collier de fer relié par une chaîne à un autre esclave. Contrairement à la législation pénale des personnes de condition libre, la durée de détention pour chaque infraction n’est pas rigoureusement circonscrite par des minima et/ou des maxima pour les esclaves. Le nommé Elie, « cafre et noir de pioche », âgé de 45 ans, esclave du sieur Pajot, est condamné le 27 février 1834 à 1 mois de chaîne pour le vol d’une poule. Quelques jours plus tard, le nommé Victor, « malgache », domestique âgé de 25 ans, esclave du sieur Lartigue est sanctionné de 3 mois de chaîne pour le vol d’un canard ! Comme la qualification des faits, la durée de la sanction varie au gré des circonstances atténuantes ou aggravantes reconnues à l’esclave par les magistrats mais aussi de leurs « préjugés » à l’égard de la masse servile.

Les interrogatoires menés entre 1723 et 1848 par les lieutenants du juge puis les juges d’instructions mettent en lumière l’agentivité des esclaves. Les accusés usent de multiples tactiques, oscillant entre soumission mesurée et contestation résolue, en passant par toutes sortes de transactions audacieuses, pour tenter de les convaincre sur leur version des faits. Ils escomptent ainsi un non-lieu lors de l’instruction ou un acquittement lors du jugement, du moins une requalification des faits ou la reconnaissance de circonstances atténuantes afin de bénéficier d’une sanction plus clémente. Magistrats et assesseurs ne peuvent d’ailleurs éclairer des affaires bien plus complexes qu’elles n’y paraissent au premier abord, de surcroît plombées par des enquêtes préliminaires ou de flagrances bâclées, sans composer avec les propos tenus par les esclaves.

Le statut de « plaignant », pour reprendre le terme de l’ordonnance criminelle de 1670 comme celui du code d’instruction criminelle de 1827, a été reconnu plus difficilement à l’esclave. Victime d’une infraction, même d’un crime, l’esclave ne peut juridiquement porter plainte contre l’auteur connu ou présumé devant une quelconque autorité judiciaire et se constituer partie civile de son propre chef. A la lecture de l’article 24 de l’édit de décembre 1723, c’est au maître « de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves ». Plus réparatrice que rétributive, cette justice répressive vise moins à reconnaître le préjudice moral et/ou physique subit par la victime qu’à indemniser le propriétaire pour la destruction ou la dégradation de son « bien » qui en altèrent définitivement ou temporairement l’usage. Le décès de l’esclave se résume à une perte sèche du capital investi lors de son acquisition et/ou de son entretien. Chaque jour d’inactivité de la victime convalescente constitue autant de perte de profit escompté sur le travail qu’il aurait dû fournir. Le 12 février 1736, le sieur Dubois doit ainsi dédommager de 200 livres le sieur Riquebourg pour avoir noyé son esclave, le nommé Louis, créole, âgé de 7 ans, en excluant ses parents, eux aussi esclaves, de la procédure. Il en va de même pour le sieur Gérard, condamné le 15 juillet 1828, à indemniser de 30 piastres non pas le nommé Jean, « cafre et noir de pioche » âgé de 30 ans, qu’il a « violemment corrigé avec un bâton » en entraînant son alitement pendant 15 jours, mais son maître le sieur Léonard. C’est donc la productivité potentielle ou la valeur réelle du « bien » que les magistrats évaluent en numéraire lors des audiences.

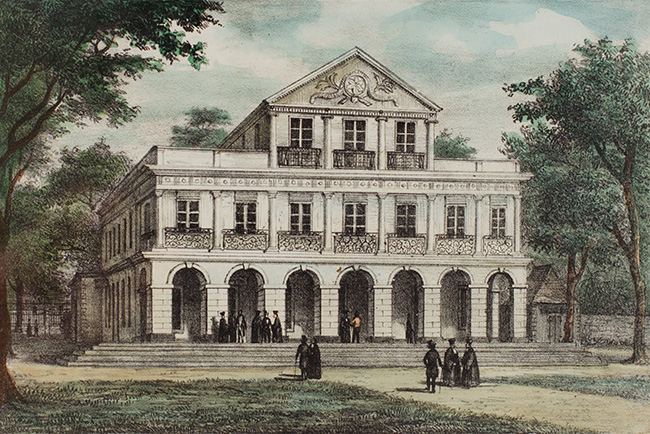

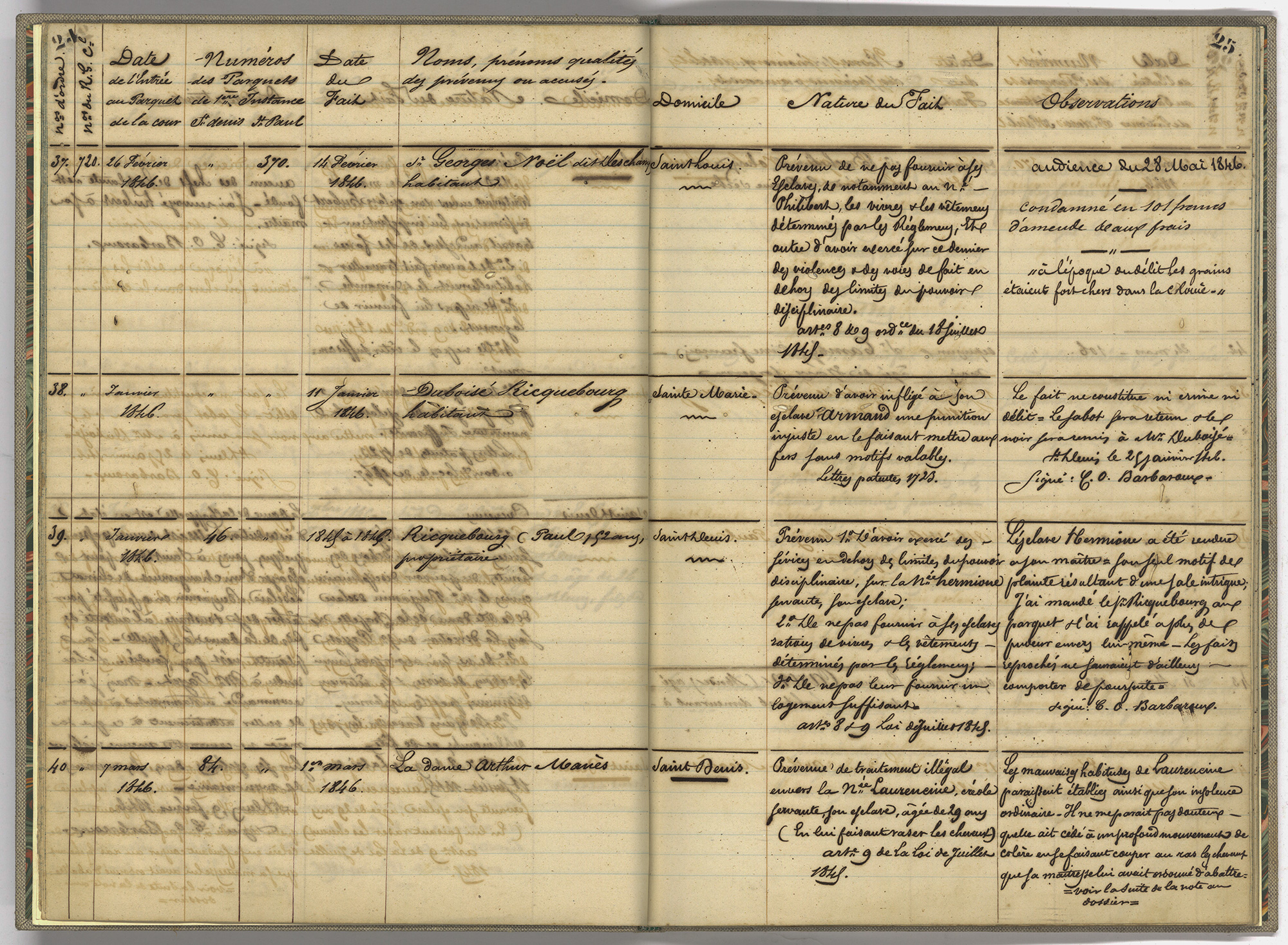

Le statut de plaignant de l’esclave change quelque peu sur la fin de la Restauration et la Monarchie de Juillet. Les articles 33 et 71 du code d’instruction criminelle du 30 septembre 1827 autorisent respectivement le procureur du roi ou le juge d’instruction à « recevoir les déclarations » ou « citer devant lui et entendre » tous les témoins, esclaves inclus, de toutes infractions y compris celles qui concernent leur propre maître. L’article 23 de l’édit de décembre 1723 prohibait jusque-là les témoignages des « noirs » contre leur propriétaire. Faute d’indices matériels ou d’aveux de l’accusé, les témoignages des esclaves, en particulier sur les domaines isolés du regard d’autres personnes de condition libre, constituent des preuves indispensables pour démontrer la culpabilité, ou non, du maître. Quoique, les articles 156 (contraventions), 189 (délits) et 322 (crimes) n’autorisent lors des audiences de jugement de police, correctionnel ou criminel, ces témoignages que si l’accusé lui−même y consent ! En ce cas, la procédure permet toutefois à l’autorité judiciaire de recevoir la déposition de l’esclave certes sans prestation de serment mais à « titre de renseignement ». La condamnation du sieur Riquebourg, le 9 octobre 1841, à une peine de 5 ans d’emprisonnement et l’interdiction du droit de posséder des esclaves pendant 10 ans pour « traitements barbares et inhumains » sur ses esclaves est à cet égard emblématique. La détermination et la clairvoyance des victimes – les nommés Estelle, Julie, Brigitte, Désiré ou Pierre-Louis – lors de leur déposition ont de toute évidence fait basculer la décision de la cour d’assises de Saint-Denis.

Toutefois, les acquittements de Zénon Hibon le 23 juin 1842 par la chambre correctionnelle de la cour royale de la colonie ou de Casimir Gagnant le 9 janvier 1843 par la cour d’assises de l’arrondissement du vent pour des faits de « correction excessive » et de « sévices graves » sur plusieurs de leurs esclaves renvoient aux collusions toujours de rigueur entre les magistrats et les assesseurs des tribunaux de droit commun avec les propriétaires d’esclaves. Même après l’enregistrement de la loi du 18 juillet 1845 à l’Ile Bourbon, prévoyant explicitement une peine de deux ans d’emprisonnement et jusqu’à trois cents francs d’amende pour les maîtres reconnus coupables de « sévices, violences ou voies de fait en dehors des limites disciplinaires » et la modification de la composition des cours d’assises, les décisions judiciaires restent plutôt favorables aux maîtres. Renvoyé devant la cour d’assises de Saint-Denis pour 4 meurtres et divers « traitements barbares et inhumains » sur les esclaves de l’habitation où il exerce la fonction de régisseur, le sieur Morette bénéficie de circonstances atténuantes par le jury et n’est condamné le 16 janvier 1846 qu’à un an d’emprisonnement.