« Les commandeurs sont des hommes très précieux pour nous ; c’est de leur zèle, de leur capacité, de leur fidélité que dépendent l’activité des ateliers … en quelque sorte la prospérité et la sécurité de la colonie. Nous avons une considération excessive pour eux et lorsqu’ils répondent à notre confiance, nous les préférons à des chefs blancs ».

L’habitant – c’est le nom du planteur à l’île Bourbon/La Réunion – qui s’exprime ainsi au début des années 1830, par l’appréciation qu’il formule sur les commandeurs, ces esclaves « de confiance » qui dirigent aux champs les bandes de Noirs, ces « courroies de transmission » qui font l’intermédiaire entre les maîtres et la masse des asservis, porte sur les esclaves, et sur l’esclavage, un regard inhabituel. Ainsi les maîtres établissent-ils une hiérarchie au sein de l’esclavage ; ils évaluent les capacités des esclaves, à qui ils reconnaissent ainsi la possibilité d’apprendre, d’évoluer, ce qui leur était traditionnellement dénié.

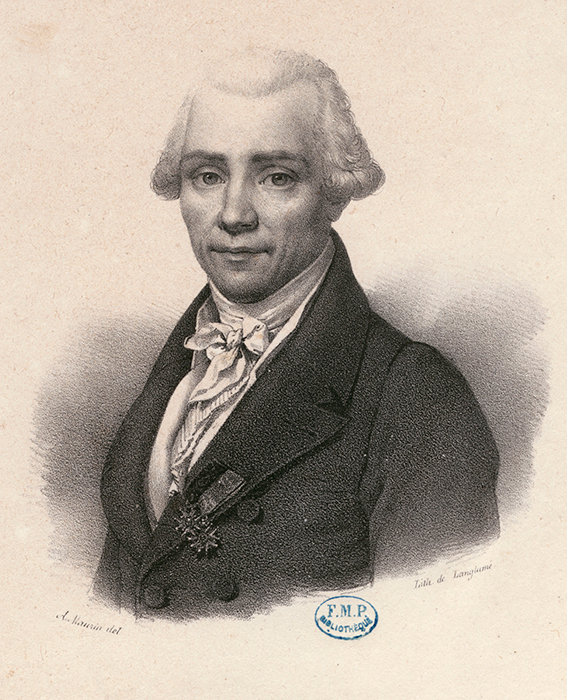

Cet habitant est Charles Desbassayns (1782-1863), le cinquième fils d’Henri-Paulin et d’Ombline Panon-Desbassayns, surnommé « Vilmur » par sa famille. Son propos signale que pour les planteurs, l’esclavage est entré dans une transition. Et d’une certaine façon, Charles Desbassayns est l’homme de la transition à Bourbon. Il a été l’un des acteurs principaux de la « mise en sucre » de l’île à partir des années 1810, bouleversement agro-industriel qui a induit une mutation de l’esclavage. Il a tenté de modifier, en vain, le statut politique de l’île. Il a accompagné l’abolition de l’esclavage, transition imposée par la seconde république (1848). Il a voulu approprier dans l’île la religion catholique à l’économie industrielle.

L’histoire aujourd’hui a abandonné l’idée que les individus étaient surdéterminés par des forces supra-individuelles, « l’Esprit universel » de Hegel, les « masses » des populistes, les « forces productives » d’un marxisme commun. Elle s’interroge sur le sujet. Certains individus créent l’histoire, car leur activité particulière a un caractère général. Produits par l’histoire, ils sont aussi producteurs d’histoire. Charles Desbassayns est l’un d’eux.

Comment devient-on Charles Desbassayns ? Les premières indications remontent à sa formation. Il n’a que sept ans lorsqu’il accompagne en France métropolitaine son père Henri Paulin, pour son second voyage en 1789. Avec lui, son frère Joseph et deux sœurs. Quelques années plus tôt, ce père a inscrit à Sorèze les trois frères aînés. Joseph et Charles ne suivront pas cet exemple. Après avoir placé sur la tête de chacun de ses enfants un capital de 3000 F de rente viagère, le père complète par des placements sur les fonds publics. Charles pendant ce temps suit les enseignements d’un début de cursus scolaire, alors que son père, qui visite amis et connaissances, s’intéresse de près aux moulins, pompes à feu, mécaniques en général. En septembre 1792, au moment des massacres, il décide de rentrer à Bourbon, accompagné d’un précepteur. Charles n’a alors que dix ans.

Les parents Desbassayns, pour assurer à leurs enfants une honnête aisance, font d’abord des expéditions considérables de denrées coloniales aux États-Unis, avec qui, durant le blocus, Bourbon a pris l’habitude de commercer, puis le père Desbassayns acquiert des terres et des rentes à New-York, et dans les états du Massachusetts et du Maine. Pour surveiller ses intérêts américains, il envoie sur place son second fils Henri, dit Montbrun, et lui confie ses deux jeunes frères Joseph et Charles, pour qu’ils s’aguerrissent au négoce, dans un contexte de sûreté, de liberté et d’ordre. Les trois frères ne devaient pas revoir leur père, décédé en 1800. Impressionné par la hardiesse entrepreneuriale des Américains, Charles retire de ce séjour des acquis indélébiles. Ses idées s’élargissent, son patriotisme créole se renforce au contact du civisme américain, son goût pour les améliorations en général, le progrès y trouve son origine. En 1803, des États-Unis, Charles repasse en France. C’est là qu’il commence des études de chimie sous le magistère de Louis Nicolas Vauquelin (1763-1829), professeur de chimie au Collège de France et au Muséum d’histoire naturelle. Au contact de cet éminent pharmacien, c’est-à-dire un homme versé dans la préparation raisonnée des produits chimiques, Charles développe son intérêt pour la chimie qu’il applique ensuite au sucre, et reçoit les bases scientifiques qui lui permirent, par des lectures permanentes, de maîtriser les difficultés de l’industrie sucrière.

Charles et son frère rentrèrent à Bourbon à la fin de 1806, choisissant comme leur père la profession de cultivateurs dans laquelle ils devaient se faire une éclatante réputation. Charles garda en lui l’empreinte des modèles paternel et maternel qui l’avaient amené à se construire dans la répétition de leur imitation. Ce père lui transmit un esprit de modération, d’ordre et de prévoyance. Obsédé par la réussite de ses enfants, il les avait généralement mariés à une noblesse parfois en quête de refuge. Charles épousa à l’Île de France Sophie de Labauve d’Arifat, fille d’un ancien militaire devenu négociant, originaire de Castres, Marc de Labauve d’Arifat. Des vers charmants furent écrits pour le retour du couple à Bourbon. Quant à sa mère, d’une intelligence précoce, son éducation avait été un peu négligée de l’aveu de son biographe et neveu. Charles en hérita cependant une âme ardente, enthousiaste, profondément croyante.

A partir de 1810, Bourbon jouit clairement d’une conjoncture favorable à la production de sucre. La France, en perdant l’île de Saint-Domingue, a perdu par là même une production de 86 000 t de sucre (81 % des exportations de sucre des îles vers la France). Les autres Antilles françaises, affaiblies par l’occupation anglaise, n’en fournissent que peu dans des structures archaïques. Dès lors que l’Île de France est passée aux Anglais, les seules possibilités de production sont à Bourbon. Une poignée d’habitants du Nord-Est, Savariau, Montrose Bellier, Dioré, Fréon, Brun etc. se lancent en quelques mois dans la culture cannière. Au premier plan, Joseph et Charles Desbassayns.

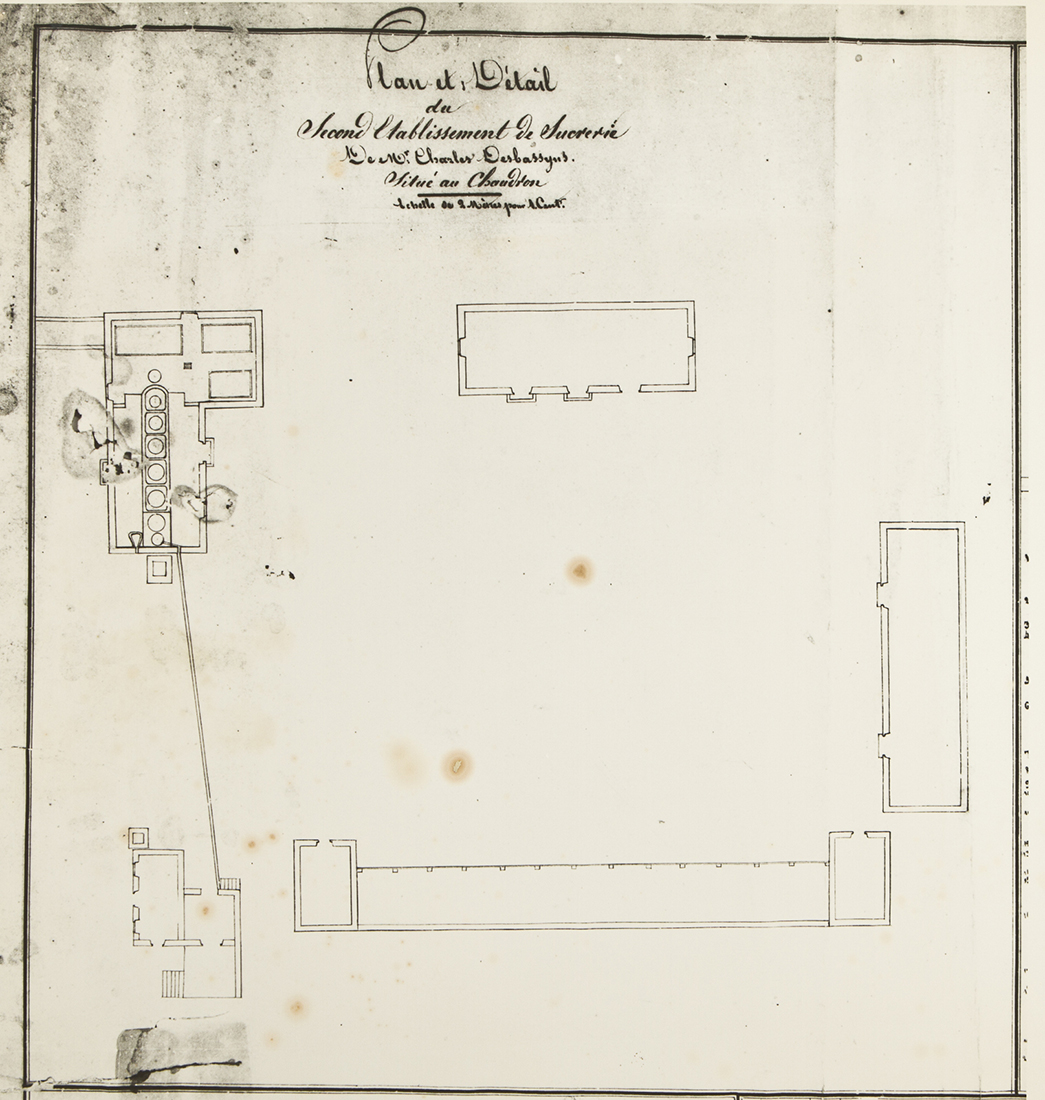

En vérité, les plantations de cannes sont d’abord destinées à produire de l’arack, qui assure de confortables bénéfices. Mais les taxes très fortes du gouvernement, les tracasseries administratives en détournent les distillateurs, et les profits se réduisent. Charles, qui a établi une guildiverie à la Rivière des Pluies comprend qu’il y a un meilleur parti à tirer de la canne. En 1809, il a acquis de Guy Léon une habitation au Chaudron. Dès 1813 il y fait planter des cannes. En 1815, il y monte une sucrerie. Il habitera sur l’habitation jusqu’en 1822, date à laquelle il la vend à Fréon.

Dès ce moment-là, Charles Desbassayns va passer pour le fondateur de l’agro-industrie du sucre à Bourbon. Il a sur ses concurrents l’avantage de connaissances chimiques, le don de se projeter dans l’avenir d’une activité spéculative, la capacité à décomposer les problèmes et à les traiter au plan scientifique.

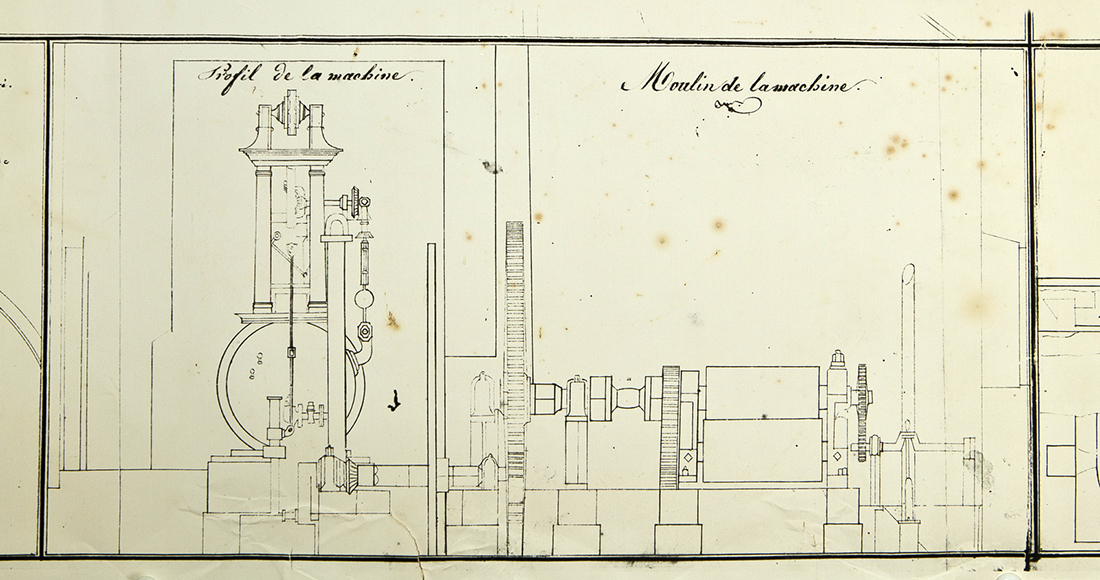

Il a surtout l’aubaine de mettre en œuvre une activité nouvelle, qui n’est pas techniquement contrainte, comme aux Antilles, par des décennies d’une routine qui remonte au XVIIIe siècle (père Labat), et que Desbassayns juge tout à fait dépassées. Il envoie prendre des renseignements sur les sucreries de l’Île-de-France et ce faisant, entre en contact avec un ancien mécanicien de Saint-Domingue. La technologie qu’il lui révèle est la plus avancée pour l’époque ; elle va être retenue par Charles.

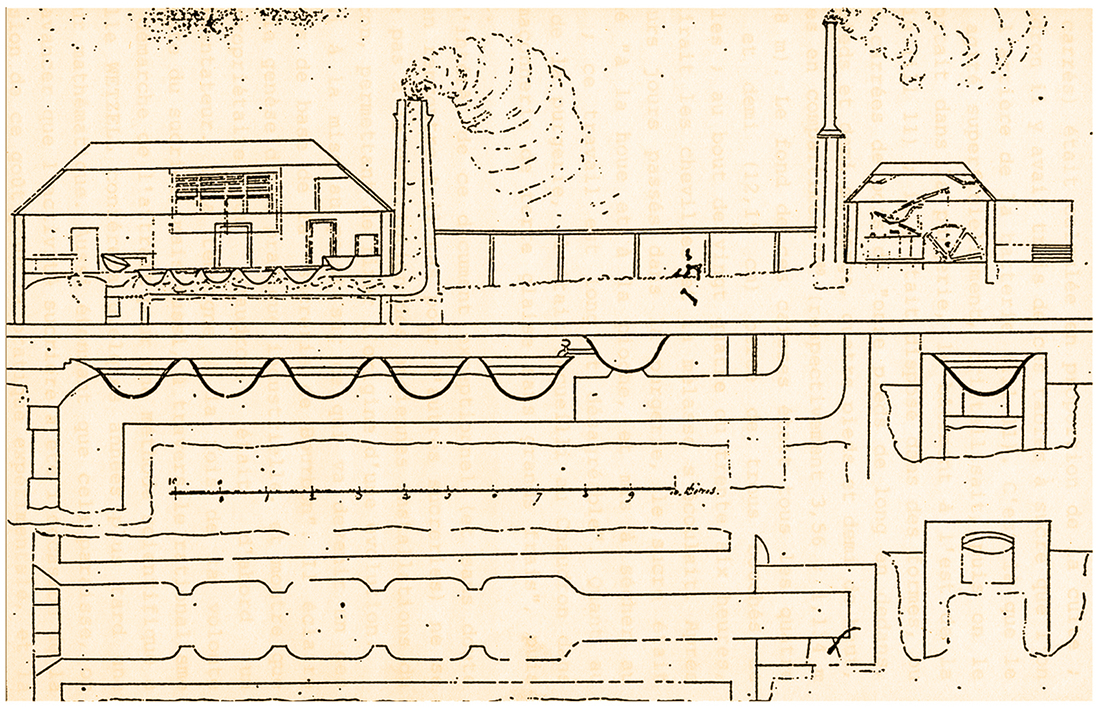

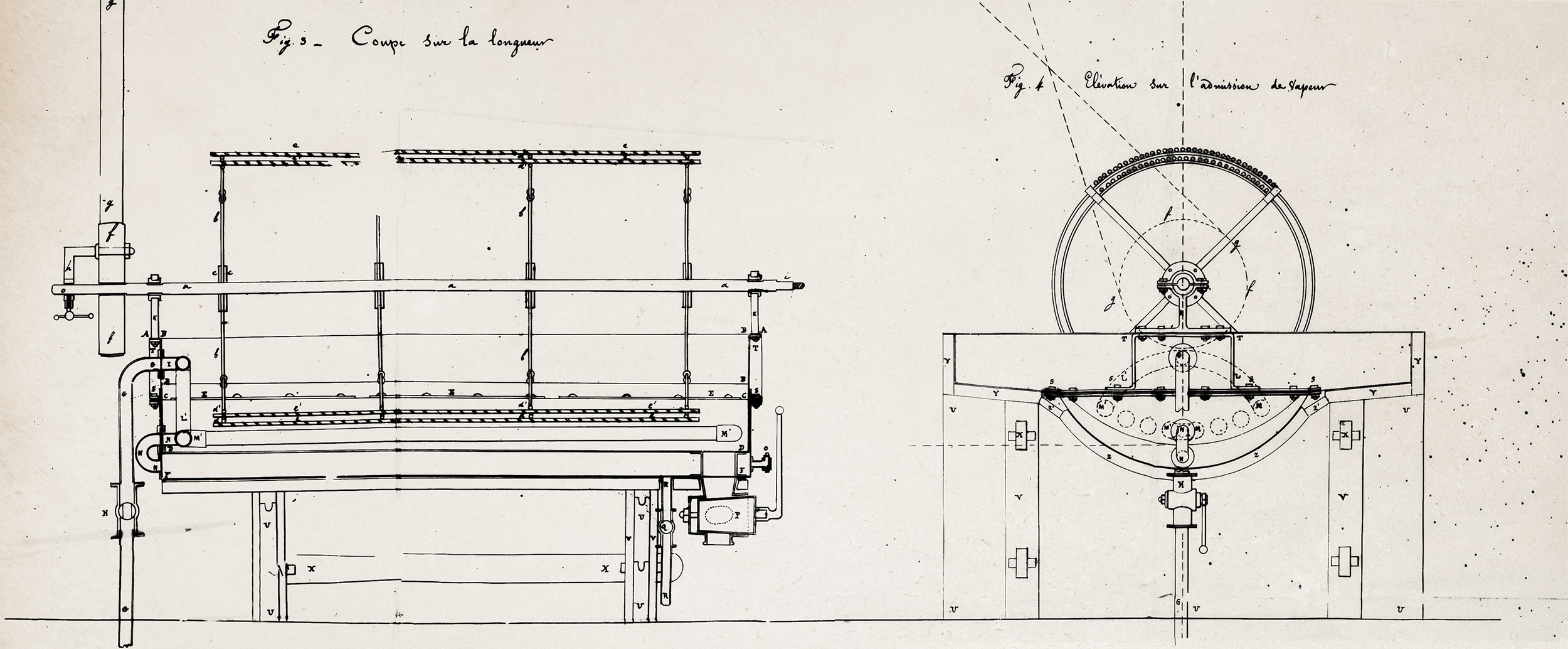

L’installation mûrement réfléchie du Chaudron combine des innovations décisives : une batterie de cinq chaudières adossée au fond de la sucrerie ; une cheminée dont la hauteur est calculée pour le meilleur tirage ; un moulin horizontal en fer de fabrication anglaise, mu par une machine à vapeur de 6 CV anglaise (Fawcett), qui remplace l’onéreux moulin à manège de mules. Au sortir de la dernière chaudière, le sirop pâteux est jeté sur trois tables à sucre où il cristallise.

Charles Desbassayns ouvre dès lors largement ses installations aux habitants afin qu’ils imitent ses équipements. « Son moulin, sa batterie, servirent de modèle ; les usines qui se sont multipliées depuis quelques années ont presque toutes été construites d’après ses conseils » note Billiard au début des années 1820. Ainsi Desbassayns interconnecte-t-il les espaces techniques indianocéanique, antillais, et européen, et commence-t-il à édifier un espace technique Bourbonnais cohérent et dynamique.

Par la suite, il poursuivra sa quête de l’amélioration et du progrès de l’industrie sucrière insulaire. Citons, parmi d’autres exemples, les recrutements de son futur gendre Chateauvieux (1831) qui avait travaillé avec le comte de Villiers dans une sucrerie (1820) avant de diriger à Choisy la raffinerie des frères Périer (1825). Celui du polytechnicien Wetzell, avec mission d’améliorer la quantité et la qualité du sucre local, au moindre coût. Wetzell opère un mesurage scientifique de l’ajout de chaux dans le vesou (énivrage) s’inspirant des résultats de quinze ans d’observations de l’habitant. À partir de 1835, Desbassayns installe Wetzell à la sucrerie de sa mère, à Saint-Gilles les Hauts, où il mettra au point des machines locales qui permettent la cuisson du sirop en évitant sa caramélisation (rotateurs). Ainsi Charles « toujours au courant des études et des découvertes de la science » a-t-il été un infatigable vulgarisateur des perfectionnements industriels.

Il s’intéresse également aux variétés de cannes, et reçoit, en 1841, du botaniste Diard, des boutures de différentes variétés (Teboë Mara, Teboë Glaga, etc.) dont il compare les rendements, établissant la supériorité de la première (canne Diard). Le botaniste mauricien Louis Bouton mentionne une étude que l’habitant entreprit en 1848 sur les cannes de La Réunion, travail dont on a perdu la trace. Au début des années 1850, il conduit, en tant que président de la Chambre d’agriculture, des observations météorologiques dans toutes les communes de l’île. Il est amené à réfléchir sur l’approvisionnement en eau (canal de la Rivière des Pluies), sur une voirie spécifique qui inspirera Lancastel (chemins d’exploitation sur sa propriété, empierrement de la route royale, édification d’un pont pour relier sa sucrerie de la Rivière des Pluies au chef-lieu).

« L’habitation de M. Charles Desbassayns et celle de sa mère, dont il avait la direction, furent les chantiers où étaient étudiés et essayés tous les systèmes, toutes les idées qui avaient l’exploitation de la canne pour objet » .

Sa vie se termina peut-être dans l’amertume, pour n’avoir pu réussir à asseoir la prospérité de son pays sur des bases solides : au moment de sa mort, en 1863, la maladie de la canne, le Borer, sévit ; le cours du sucre s’effondre ; les premières fermetures d’établissements se produisent.

« Le sieur Desbassayns est propriétaire de quatre cents Noirs ; il les fouette lui-même », écrit en 1830 F. R. Schack . « Il aurait dû dire que M. Charles Desbassayns a aboli chez lui la peine du fouet, en la remplaçant par la prison et la privation des jours de repos ; encore ces peines ne sont-elles appliquées que par un jury de Noirs esclaves. Je ne crains pas d’être démenti ou désapprouvé en citant l’habitation de M. Desbassayns comme modèle », réplique dans la même revue Moiroud, ancien procureur général près la cour royale de l’île Bourbon .

Nous n’entrerons pas dans le débat oiseux de savoir s’il y eut de bons, moins bons, mauvais maîtres… Et nous ferons nôtre la réflexion de l’un des personnages de l’écrivaine Duxel Daguères : « Il ne peut y avoir de bon maître… Il y a des maîtres tout court ! » .

Pour autant, Charles Desbassayns a réfléchi d’une manière approfondie sur la main-d’œuvre servile. Il a laissé un texte intéressant, les Notes des objets à observer comme moyen de contrôle et de surveillance, concernant l’habitation-sucrerie de sa mère, texte dont il dit qu’il « est le secret le plus important du métier ». L’objectif n’est pas d’améliorer la condition des esclaves, mais d’obtenir plus encore de la main-d’œuvre captive. Pour cela, il préconise de renforcer et systématiser la surveillance dans le travail. Le premier moyen est de multiplier les appels plusieurs fois dans la journée sur les divers lieux de travail, pour éviter tout resquillage. Les esclaves ne s’y tromperont qui ne cesseront de s’en plaindre. Il faut en outre surveiller les esclaves dans toutes leurs tâches. Les intitulés des paragraphes du livre d’ordre parlent d’eux-mêmes : « Règles de surveillance » de l’hôpital, « Surveille Louis Marie et Christophe », etc. Mais surveiller ne sert de rien, si l’on ne fait rendre compte : Gentil, forgeron : « Rend compte tous les soirs et à l’appel ». Enfin, les esclaves doivent se surveiller entre eux. Cette surveillance a trois objectifs : prévenir les punitions, qui soustraient l’esclave au travail ; éviter les vols, preuve que les esclaves, pas assez surveillés, ne travaillent pas ; obtenir des esclaves un travail productif : la surveillance est à la fois dissuasive et pédagogique. Charles Desbassayns déclare à plusieurs reprises qu’il faut faire comprendre aux esclaves comment travailler et développer leur qualification. Il le note pour le Chaudron dès 1822 : « Ici, ce sont des esclaves qui conduisent ces machines et aucune de celles qui sont en activité n’a encore éprouvé d’accident grave ».

Coll. Bibliothèque départementale de La Réunion

Mais bien qu’il tire profit de l’esclavage, Desbassayns en accepte l’abolition : « Cette mesure est inévitable, confie-t-il en 1844 au docteur Yvan, de passage à Bourbon ; mais je fais les vœux les plus fervents pour que la loi d’émancipation ne soit promulguée qu’après la mort de ma vieille mère ». Dans ce contexte il envisage dans les années 1840, avec une poignée d’habitants, la christianisation des esclaves qui préluderait à leur intégration en tant qu’affranchis. C’est chez lui, à la Rivière des Pluies qu’en 1843, le père Levavasseur reçoit la mission fondée par Monnet. Le propriétaire fournit le logement et la table en attendant que Levavasseur puisse faire construire une petite maison auprès de l’église. Ces missionnaires du Saint Cœur de Marie organisent de superbes processions. En 1844, en l’honneur du Saint-Sacrement, elle se déroule dans la magnifique avenue qui conduit à la maison de Charles. Deux bannières et la croix précèdent un dais porté au milieu de deux files de jeunes filles. Tous les Noirs sont rangés sur un double rang des deux côtés.

Au lieu de se raidir sur des privilèges symboliques, Charles Desbassayns a la volonté d’opérer la transition entre le monde esclavagiste et le nouveau monde. Cela n’étonne guère de la part d’un homme imprégné des idées de Charles Fourier, et qui partage avec l’inventeur du phalanstère la détestation de la Révolution française et le souhait d’un « affranchissement gradué ». Si l’on est peu renseigné sur la diffusion du fouriérisme à l’île Bourbon, on sait qu’il s’était répandu à Maurice, avec laquelle Desbassayns avait des contacts permanents, et que des intellectuels/planteurs comme Laverdant, Autard (de Bragard), Leclézio, Desmarais, Bouton etc. l’avaient adopté. Au contraire de Fourier, ces phalanstériens de Maurice affichent leur piété, au moment où l’Eglise mauricienne s’efforce de renforcer son influence, en témoigne la mission du père Laval (1841).

Ceci explique la prise de position originale de Desbassayns en 1848, au sujet du devenir des affranchis. Un important débat divise le Conseil privé le 23 octobre. Le sucrier Ruyneau de Saint Georges, par ailleurs avocat, affirme que « l’émancipation étant ici un fait accepté d’avance par la saine majorité des habitants, ils ont dû se préoccuper vivement pour l’avenir de la continuation du travail et du maintien de l’ordre ». Il ajoute : « En ce qui concerne les salaires [des affranchis], ils seront infailliblement aujourd’hui fixés très bas car les habitants sont tous plus ou moins dénués de ressources ». Desbassayns, au nom d’un libéralisme « chrétien » de responsabilisation et de sa fibre fouriériste, demande que l’on inscrive comme possibilité d’engagement l’association : les sucriers amèneront la terre, les affranchis les bras, les profits seraient partagés. On laissera à la charge des affranchis les frais de nourriture, d’habillement et de logement, pour qu’ils acquièrent des habitudes d’ordre et d’économie, ce qui implique des salaires plus élevés, concluant : « Le caractère distinctif de la population noire est l’insouciance et l’apathie ». Ruyneau affirme quant à lui qu’il faut au contraire maintenir ces frais à la charge des habitants, réduire les salaires en conséquence et les amputer aussi d’une partie destinée à « assurer l’existence des vieillards et des infirmes » qu’il estime à 15 000, 2000 selon Desbassayns. C’est l’option Ruyneau qui l’emporte. Les affranchis glisseront dans l’assistanat, et la domination symbolique du Maître, nonobstant l’émancipation, se perpétuera.

Cette intrication entre le social et le religieux est constante chez Charles Desbassayns. La préoccupation religieuse, héritage de sa mère, est relevée par les éloges funèbres prononcés au-dessus de son cercueil. Pour l’abbé Fava, cet être à qui Dieu avait beaucoup donné, avait su aussi rendre beaucoup à Dieu. Lagrange parle de sa foi catholique active. Dejean de la Batie évoque le chrétien exemplaire, l’ami des pauvres, le donateur qui leur a sacrifié une partie de sa fortune.

Il a soutenu les Sociétés ou conférences de Saint Vincent de Paul, avant de devenir le président de leur conseil supérieur. Fondée en 1833 à Paris autour de Bailly, la société est introduite dans l’île en 1854 par Albert de Villèle, son neveu. Ses membres répandent autour d’eux l’aumône matérielle et spirituelle. Les dépenses pour 1860 se montent à 14 000 F, affectées au secours de cent cinquante familles, au placement dans les écoles d’une cinquantaine d’enfants, à la régularisation d’une quarantaine de mariages d’affranchis.

L’action religieuse de Charles Desbassayns ne s’est pas limitée à l’aide aux déshérités. Il a aussi favorisé l’implantation des Jésuites et, une fois président du Conseil général (1855), appuie les administrations qui se succèdent en collusion avec l’évêque Desprez, faisant financer sans sourciller la construction de multiples chapelles, églises, d’une nouvelle cathédrale jamais achevée, et de l’Etablissement de la Providence, qui bénéficie d’une subvention de 80 000 F par an. Desbassayns illustre cette première génération du catholicisme social apparu dans le milieu conservateur, opposé aux libéralismes politique et économique.

A cet attachement au Saint Siège se joint une fidélité – tardive – à la France et une passion pour La Réunion : il incarne à l’époque le patriotisme créole. Cette double allégeance a été affichée, plus tard dans le siècle, par François de Mahy. Mais dès les années 1840, le poète Auguste Lacaussade affirme sa « double appartenance », à la patrie créole et à la patrie française. Rien d’original, car c’est le cœur de l’idéologie Franc-Créole dès les années 1830. La situation est plus complexe chez Charles Desbassayns. Il semble en effet que, dans un premier temps, le souci d’affirmer son identité créole fut le plus fort. Son père déjà l’affichait, se faisant appeler « l’Africain » lors de ses deux voyages à Paris. Charles, tout comme sa mère, auraient facilité l’occupation anglaise de 1810. Sigoyer l’affirme clairement dans son journal : « Charles Desbassayns est l’un de ceux qui ont livré la colonie aux Anglais en 1810 ». Il prêta sans sourciller le serment d’allégeance au roi George. P. P. U. Thomas, qui dirigea l’administration de l’île Bourbon pendant six ans, ajoute que Desbassayns fut secrétaire en chef du gouvernement pendant les premières années de l’occupation anglaise. Devenu légitimiste en 1815, Desbassayns n’en tenta pas moins de contrer le pouvoir du gouverneur qu’il jugeait trop intrusif dans les affaires des colons. Selon Thomas : « L’invasion du choléra [1820], et par suite l’interruption des communications, fut un prétexte assez vivement suivi par les Desbassayns, mais assez mal exploité. Ils tentèrent de profiter de ce que la surveillance du gouvernement n’était plus ni assez directe ni assez active … formèrent la résolution de déporter le gouvernement et de le renvoyer en France … et durent chercher à s’arranger de manière à ce que le gouverneur [Milius] seul quittât la colonie. Ils crurent l’occasion favorable et vinrent en biaisant me parler de leurs projets ». Thomas refusa cette trahison, et finalement le projet n’alla pas plus loin.

Par la suite, ses positions évoluent. Il comprend qu’il peut espérer une position de grand notable dans la colonie, quel que soit le régime de la métropole, en quoi il ne se trompe pas. Il est successivement nommé membre du comité consultatif d’agriculture et de commerce de Bourbon en 1820, puis membre du Conseil privé. En 1825 il est fait chevalier de la Légion d’honneur, conseiller colonial à partir de 1826. Il est membre du nouveau comité d’agriculture créé en 1839 par le gouverneur de Hell. En 1848, après l’annonce de la révolution, lui le sucrier conservateur propriétaire d’esclaves est désigné par acclamation président de l’assemblée coloniale dont le but « ne peut pas être de mettre la Colonie en hostilité avec la Métropole, ni de repousser l’émancipation ». Elu conseiller municipal de Sainte-Marie en 1854, il devient conseiller général du même canton l’année suivante. Année après année, ses responsabilités sont de plus en plus importantes : premier président de la chambre d’agriculture en 1854, et deux ans plus tard, président du Conseil général. Trois ans avant sa mort, il est fait officier de la Légion d’honneur. Ainsi Charles Desbassayns donne-t-il raison à Welcome Ozoux : « On accepte tous les changements de régime qu’il plaît à la mère patrie de s’infliger, avec un calme et une sérénité qui, une fois la confirmation venue, se changent souvent en enthousiasme intéressé et presque toujours en loyalisme transitoire » .

En 1863 s’éteint un homme qui a facilité la transition de la colonie esclavagiste à la colonie agro-industrielle, l’île de la Réunion telle que nous la connaissons. Desbassayns, comme ses confrères sucriers, a mesuré, dans un contexte capitaliste, la rentabilité limitée de l’esclavage par rapport à l’engagisme salarié. Il choisit de maintenir les liens d’appartenance à la métropole, à condition de déplacer définitivement la réalité de ces liens du plan politique au plan économique, dans la logique d’une configuration d’assimilation, qui est l’une des caractéristiques définitoires du régime républicain, dès lors accepté par les planteurs.

Charles Desbassayns était devenu dans l’île une sorte d’autorité universelle, au courant des études et découvertes de la science, reconnu comme un infatigable expérimentateur dans le domaine agricole et industriel. À tout étranger venu visiter ou étudier la colonie, on faisait la question : « avez-vous vu M. Desbassayns ? ».

On rapporte que cet homme, dont l’attachement à son île était proverbial, quelques jours avant sa mort, quitta avec effort son lit de douleur et se fit porter au sein du Conseil général, où, malgré ses souffrances, il dirigea lucidement de graves débats.

Toutes les notabilités de l’île, la musique de la Ressource, les filles de Marie, les jésuites, une affluence considérable assistèrent à ses funérailles. Les cordons du poêle, comme on dit, étaient tenu par de Lagrange, directeur de l’Intérieur, des Molières, maire de Saint-Denis et vice-président du Conseil général, Bellier de Villentroy, président de la cour impériale, Thomy Lory, maire de Sainte Rose et membre du Conseil général, Mottet, notaire et membre du conseil municipal, Dejean de la Batie.

Charles Desbassayns est aujourd’hui complètement oublié.