Même résumée ainsi, sa biographie dénote un statut social et un destin peu courants au XIXe siècle où la femme est exclue de la plupart des domaines d’activité que l’on réserve aux hommes, sa vocation première étant celle d’épouse, de maîtresse de maison et de mère éducatrice. Dès qu’elle prend en main la direction de l’habitation, elle s’attache à l’agrandir et réussit à la faire prospérer, en dépit d’une grave crise économique à surmonter . Cependant, sa célébrité à La Réunion tient moins à son histoire personnelle qu’à la légende bâtie autour de son personnage.

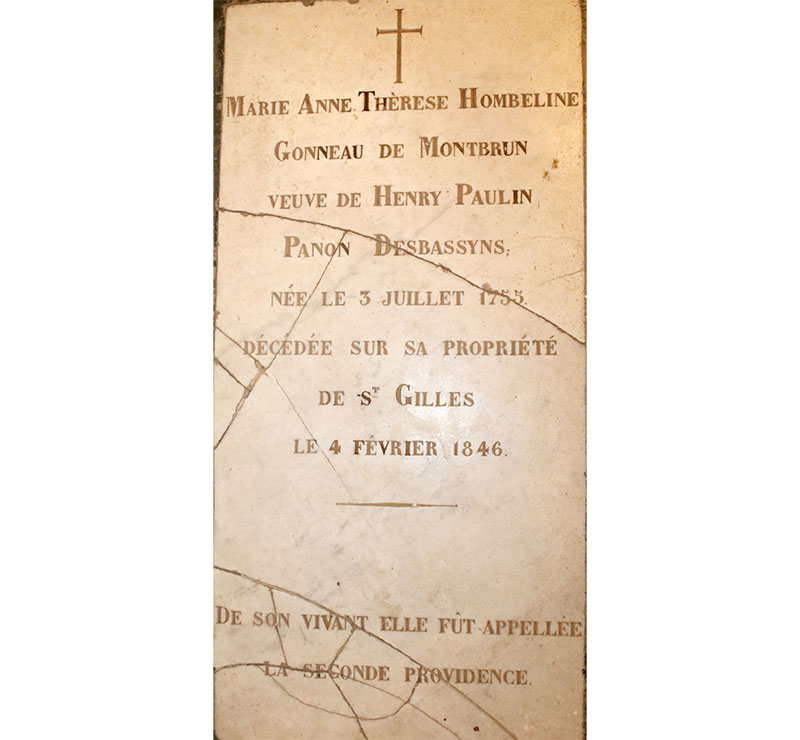

La longue existence de Madame Desbassayns ne commence pourtant pas sous les meilleurs auspices. Fille de Julien Gonneau, un cultivateur des Hauts de Saint-Paul, sa mère perd la vie en lui donnant le jour, le 3 juillet 1755.

On ne sait pas grand-chose de celle qui l’élèvera : Jeanne Raux, sa tante maternelle, l’épouse du gendarme Jean-Baptiste Hoareau, lequel devient officiellement son tuteur, le 20 mai 1757 .

On en sait encore moins de son enfance et son adolescence sinon que, selon un de ses petits-fils, surnommé Petit Gascon, « son éducation fut parfaite et son instruction presque nulle » . Seulement « un peu négligée », nuance son gendre Jean-Baptiste de Villèle : lecture, écriture et calcul, enseignement dispensé par le curé de la paroisse et un militaire à la retraite . Devenue adulte, elle écrit peu et de façon souvent phonétique, mais cela semble suffisant pour seconder celui qu’elle épouse le 28 mai 1770, alors qu’elle n’a pas encore tout à fait quinze ans, Henri Paulin Panon Desbassayns, âgé de 38 ans révolus.

C’est après la mort de son mari, le 11 octobre 1800, que l’on semble découvrir qu’elle a une personnalité propre et des qualités qui vont susciter l’admiration de tous ceux qui la côtoient. En août 1813, lors d’un court séjour à Maurice, elle est reçue par le nouveau gouverneur général de l’Inde anglaise, de passage dans l’île et pour qui « ses manières reflètent l’élégance de la haute société associée à l’assurance que donne la pratique des affaires » .

Dans la Notice biographique qu’il lui consacre en 1846, Jean-Baptiste de Villèle note qu’elle avait « une capacité administrative que les hommes les mieux avisés pouvaient lui envier ». Quant au Petit Gascon, il se plaît à relever que sa grand-mère « avait oublié depuis longtemps qu’elle était femme et bien certainement elle avait plus de virilité que tous les hommes de son entourage » . Dans son souvenir il la revoit toujours vêtue d’une « simple toilette de veuve » : une jupe noire, un corsage blanc et, sur la tête, un mouchoir blanc recouvert d’un madras quadrillé de diverses couleurs.

En 1817, outre l’image de chef d’entreprise, le visiteur Auguste Billiard est frappé par celle de la « bonne maman, entourée d’une demi-douzaine de ses enfants et petits-enfants » . Entre 1818 et 1820, Madame Desbassayns héberge un autre voyageur de passage, le lieutenant de vaisseau Théophile Frappaz qui laisse d’elle un portrait tout aussi élogieux : « cette respectable dame jouit dans toute l’île de la plus haute considération qu’elle doit moins à sa grande fortune qu’à ses qualités estimables » . Frappaz tient aussi à savoir ce que les esclaves pensent d’elle : « Je n’oublierai jamais l’expression de satisfaction et d’amour qui animait la physionomie de ses nombreux esclaves lorsqu’on leur parlait de leur bonne maîtresse qu’ils appelaient leur mère ».

Rien n’autorise à mettre en doute la sincérité de l’officier de marine et la réalité des témoignages recueillis mais, compte tenu de son rang social élevé, du peu de jours passés sur place et du problème posé par la langue de communication, on a du mal à imaginer qu’il ait pu se promener seul sur l’habitation et bavarder librement avec les travailleurs des champs. Ses contacts se sont vraisemblablement limités aux esclaves de cour ou à tous ceux qu’on a bien voulu lui présenter. Certains domestiques, par exemple, sont parfois plus proches de leurs maîtres que de leurs frères de couleur, et ils ne vont pas risquer de perdre les menus privilèges dont ils jouissent en se permettant la moindre critique à l’égard des propriétaires. Toutes ces considérations invitent à émettre de sérieuses réserves, non pas sur la bonne foi de Frappaz, mais sur la fiabilité de ses sources et des réponses qu’il a obtenues.

Quoi qu’il en soit, Madame Desbassayns fait alors l’objet d’une véritable légende dorée qui lui vaut le surnom de Seconde Providence lequel, de son vivant, est donné à une rue de la ville de Saint-Paul.

À l’origine de cette légende on trouve le rôle qu’elle joue, lors de l’attaque anglaise de Saint-Paul en 1809, en sauvant cette ville de la destruction. Il faut savoir aussi qu’en 1817 elle fait don de sa propriété du Bout de l’Étang aux Sœurs de Saint-Joseph de Cluny pour la création, dans cette même ville, de la première école de filles de l’île, même si cet établissement est destiné uniquement aux enfants des familles libres.

Après sa mort, nourrissant et consolidant sa légende dorée, on se met à la parer de toutes les vertus, à magnifier son image, en prenant parfois des libertés avec la vérité historique. Il en est ainsi de cette idée fausse selon laquelle elle tenait à diriger seule ses immenses propriétés. En fait, dès le décès de son époux, elle prend comme administrateur de ses biens son futur gendre, Jean-Baptiste de Villèle (1780-1848). En 1822 c’est son fils Charles qui prend cette charge et devient le principal artisan de la reconversion sucrière de son habitation de Saint-Gilles-les-Hauts même si, le trouvant trop enthousiaste pour la canne, elle refrène ses ardeurs et continue à consacrer une partie de ses terres à la culture de vivres, notamment au maïs.

En 1809, si elle a bien contribué à sauver Saint-Paul de la destruction, son rôle n’aurait pas été aussi glorieux que l’affirme Jean-Baptiste de Villèle dans son éloge funèbre . Pour lui, les Anglais n’ont pas mis leur menace à exécution parce que Madame Desbassayns avait hébergé et bien traité leurs officiers faits prisonniers auparavant, en reconnaissance « des soins et des égards dont ils avaient été l’objet ». En réalité, cette destruction n’a pas eu lieu parce que le général des Brulys, gouverneur de l’île et venu de Saint-Denis avec des renforts, n’a pas lancé de contre-attaque. À la demande d’une délégation de notables saint-paulois propriétaires de biens dans la ville, il a accepté de capituler, avant de se suicider . Il était l’époux d’une nièce de Madame Desbassayns et cette dernière possédait une résidence à peu de distance de son quartier général. Ce n’est sans doute pas seulement par affection que les Desbassayns ont toujours entouré sa veuve et ses enfants « de leurs soins attentifs » .

En 1841, la construction de la Chapelle Pointue a renforcé son image de grande bienfaitrice sociale. Il n’est pas facile aujourd’hui de mesurer l’importance que revêtait, à cette époque, la création d’un lieu de culte catholique. Indépendamment de la réalité ou de la profondeur de leur foi, les colons du XIXe siècle ont constamment recours aux services du curé qui les réunit pour la messe dominicale, leur donne des nouvelles de l’île, de la ville ou du quartier. Il est celui qui baptise, confesse, marie, enterre. Leur vie quotidienne est rythmée par le son des cloches et les fêtes du calendrier liturgique. Les gens vont à l’église pour prier mais aussi pour se rencontrer, se divertir ou pleurer leurs morts.

C’est à l’aune de ces considérations que les habitants des Hauts de Saint-Gilles ont dû apprécier ce que Madame Desbassayns leur a apporté avec sa chapelle. À l’époque, cela pouvait s’apparenter à la création d’un service public de proximité, accréditant du même coup sa légende de Seconde Providence. Intentionnellement ou pas, elle a pu, de la sorte, apaiser les frustrations, les jalousies et les inimitiés de ceux aux dépens desquels elle avait agrandi son domaine et accru sa fortune. Comme la religion visait à moraliser les mœurs, celles des esclaves en particulier, c’était aussi un bon moyen de rendre la main-d’œuvre docile et respectueuse de l’autorité. Les effets recherchés ont profité en premier lieu au domaine de Madame Desbassayns que celle-ci voulait transmettre en pleine prospérité à ses héritiers. Elle avait plus de 85 ans quand elle fit construire sa chapelle.

Quoi qu’il en soit, le surnom et la légende de Seconde Providence faisaient d’elle quasiment une sainte. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’elle devienne, en réaction, l’objet d’une contre-légende, surtout lorsque l’esclavage est aboli et ses horreurs dévoilées. Cette contre-légende semble prendre naissance vers 1910, soit plus d’un demi-siècle après sa mort, à partir d’une rumeur : chez elle on aurait utilisé le sang des esclaves dans la confection du mortier. Ce bruit se répand lorsque des ouvriers travaillant dans la cour de sa maison de la Chaussée royale découvrent que le ciment qui relie les pierres de la vieille cuisine est de couleur rougeâtre .

Le contexte politique et électoral de l’époque est propice à la circulation de telles rumeurs. Dès la fin du XIXe siècle, avec l’instauration en France d’une république laïque et anticléricale, les Villèle deviennent la cible du pouvoir en place qui les considère comme les ennemis du peuple. Descendants et héritiers de Madame Desbassayns, ils font partie des monarchistes cléricaux qui portent sur le plan politique leur combat pour la religion. En 1906, un an après la loi de séparation des églises et de l’état, Jean-Baptiste de Villèle (1852-1917) fonde le journal La Croix du Dimanche pour lutter contre les républicains présentés comme les fossoyeurs du catholicisme.

C’est également à cette époque que des références à la couleur de la peau et à l’esclavage apparaissent dans le discours politique, notamment lorsque le député Lucien Gasparin, d’origine affranchie et élu en 1906, passe dans le camp des pourfendeurs de l’aristocratie locale. On assiste alors à un déchaînement des journaux qui répercutent et amplifient sans discernement les propos ou les accusations des uns et des autres. Ainsi, dans Le Peuple du 20 janvier 1909, l’auteur anonyme d’une lettre de lecteur dénonce les « aristocrates de ce pays qui, hier, ont fouetté nos ancêtres et qui ne rêvent plus aujourd’hui qu’à une chose, la mort du petit, le retour à l’esclavage ». Le 26 janvier suivant, le même journal commente les résultats du scrutin et le faible nombre des voix obtenues par celui qu’il désigne ainsi : « le candidat républicain démocrate Dager, l’ouvrier, le noir Dager ». Dans son édition du 11 février 1910, Le Nouveau Journal de l’île de La Réunion fustige le comportement du candidat Gasparin qui, selon lui, soulève « la question de couleur » et ravive ainsi « les passions mal endormies ».

Loin du monde de la politique et de ses médias partisans, un autre fait témoigne que Madame Desbassayns n’a pas laissé que de bons souvenirs dans les mémoires. Il s’agit d’une étude parue dans le bulletin N° 4-5 (1921-1922) de l’Académie de l’île de La Réunion. Le document est intitulé Locutions et proverbes créoles et, pour illustrer la définition du mot cipèque (chipie), on cite Madame Desbassayns décrite comme une « personne autoritaire et cruelle […], une dame très méchante pour ses esclaves ».

Pendant longtemps, parce qu’elle se propage oralement ou est mentionnée dans des écrits peu lus, la légende noire de Madame Desbassayns ne connaît pas une large diffusion dans la population. Ainsi, jusqu’à la fin des années 1960, elle est totalement inconnue dans beaucoup de familles de certains quartiers de Saint-Paul, ne semblant pas sortir de l’oubli où elle est tombée depuis son décès. Déjà en 1866 le transfert de ses cendres à la Chapelle Pointue passe totalement inaperçu. Il en est de même en 1946 pour le centenaire de sa disparition, tout comme en 1948 pour celui de l’abolition de l’esclavage. Il est vrai que celui-ci n’est pas abordé dans les écoles où les élèves continuent à apprendre que leurs ancêtres sont les Gaulois, non pas que l’on veuille leur inculquer de force cette idée, mais parce que les programmes et les manuels scolaires sont les mêmes que ceux en usage dans toute la France.

On commence à reparler de Madame Desbassayns surtout dans les années 1970, à travers les témoignages oraux « transmis à leurs descendants par d’anciens esclaves », recueillis entre 1976 et 1978 par un ethnologue et par deux étudiantes en histoire de l’université de La Réunion. Tous mettent en avant le personnage de femme méchante et cruelle, une psychopathe qui aurait passé le plus clair de son temps à faire des misères aux esclaves et à commettre des crimes sadiques : l’incarnation du mal absolu.

Les exagérations et les invraisemblances historiques contenues dans ces récits suffisent déjà à mettre en cause leur fiabilité : les auteurs et les dénonciateurs d’un complot qu’elle fait précipiter dans la ravine à Malheur, les cachots souterrains qu’elle inonde pour faire périr les fautifs par lots de quinze, les hommes qu’elle enterre vivants, les femmes qu’elle fait accoucher au-dessus d’un trou, les bébés noirs qu’elle donne à manger aux cochons, etc.

Alors que tous les historiens soulignent la fragilité des témoignages obtenus dans les enquêtes orales et l’impérieuse nécessité de les multiplier afin de pouvoir procéder aux recoupements ou confrontations indispensables, ici on ne donne même pas le nombre total, même approximatif, des personnes interrogées. Nous en avons comptabilisé seulement une dizaine, nommément citées ou désignées par leurs initiales. En dépit de ce corpus aussi limité et donc si peu représentatif, les réponses retranscrites sont présentées comme étant l’expression du bon sens populaire et de la tradition orale.

Il faut cependant se garder de conclure à l’absence de souvenir négatif de Madame Desbassayns dans la mémoire des descendants de ses esclaves. Après 1848, un grand nombre d’entre eux quittent rapidement son ancien domaine et ils ne doivent pas tous garder une bonne image d’elle. Beaucoup ont dû souffrir de la dure discipline qui y régnait : une organisation rigoureuse basée sur une surveillance mutuelle constante, des contrôles répétés, des sanctions pouvant aller jusqu’à la prison et la mise aux fers.

C’est son fils Charles, administrateur du domaine depuis 1822, qui avait instauré cette discipline de fer, mais il continuait à s’occuper de ses autres propriétés, dont celle de Sainte-Marie où il résidait . À Saint-Gilles-les-Hauts, omniprésente jusqu’à la fin de sa vie, Madame Desbassayns apparaissait comme la seule maîtresse du domaine et certains esclaves ont pu la détester au point de transmettre ce sentiment à leurs descendants. Jean-Baptiste de Villèle lui-même reconnaissait qu’elle était très sévère . La légende prend donc ses racines dans le réel.

Si la légende noire de Madame Desbassayns se développe facilement après 1970, malgré les exagérations et les invraisemblances des accusations portées, c’est parce que la période est propice à sa diffusion. Dès les années 1960 on assiste à l’émergence d’un courant politique identitaire qui dénonce les limites de la départementalisation, voie adoptée en 1946 pour décoloniser La Réunion, et revendique en conséquence un statut d’autonomie . L’enjeu électoral est évident : on exalte le souvenir des souffrances passées, générées par le système servile et la colonisation auxquels on fait remonter l’origine des inégalités et discriminations du moment. Les années 1960 sont aussi celles où l’influence du marxisme sur les historiens est très forte, se manifestant par l’importance accordée aux facteurs économiques et aux antagonismes sociaux.

Dans ce contexte, l’histoire de La Réunion se réduit pratiquement à celle de l’esclavage : on la fait commencer avec lui, on l’associe étroitement à l’idée d’une recherche des racines, d’un devoir de mémoire, d’un culte aux ancêtres.

De ce fait, les témoignages oraux des descendants d’esclaves sont érigés en documents historiques privilégiés, voire sacralisés.

Le grand nombre d’ouvrages ou articles consacrés à l’esclavage est révélateur de l’intérêt des chercheurs et de l’engouement du public pour cette question . À partir des années 1970, Madame Desbassayns fait elle aussi l’objet d’études ou dossiers qui réactivent sa légende noire de femme autoritaire et dénuée d’humanité. Les conteurs, chanteurs et autres artistes locaux qui parlent d’elle pensent généralement exprimer la réalité de son personnage. Dans les faits, volontairement ou de manière inconsciente, ils alimentent, amplifient et propagent sa légende. Aujourd’hui, toute femme à qui l’on reproche, à tort ou à raison, de faire preuve de trop d’autorité dans ses fonctions de chef se voit systématiquement assimilée à Madame Desbassayns.

Cela découle en grande partie d’une simplification abusive de la société esclavagiste, avec d’un côté les Noirs, continuellement enchaînés et battus, et de l’autre les « Gros Blancs », riches, forcément méchants et dont on fait de Madame Desbassayns l’archétype. Or l’on sait qu’elle n’a pas toujours été la plus grande fortune de l’île, largement dépassée à partir des années 1830 par Gabriel Le Coat de Kervéguen (1800-1860), propriétaire d’un plus grand nombre d’esclaves qu’elle. L’on sait aussi qu’à son époque tous les Réunionnais qui en ont les moyens, qu’ils soient blancs, métissés ou noirs, possèdent des esclaves, parfois très peu, pour travailler leurs terres ou employés comme domestiques. Sa désignation implicite comme bouc émissaire a pour effet de faire oublier tous les autres esclavagistes moins connus qu’elle, et d’exonérer leurs descendants des éventuelles exactions commises par leurs ancêtres.

Tout se passe comme si, faute d’un libérateur, tel Toussaint Louverture à Haïti, c’est Madame Desbassayns qui, en cristallisant autour d’elle leurs ressentiments, doit rassembler les descendants d’esclaves de La Réunion et perpétuer la mémoire de l’esclavage.

La découverte d’éléments nouveaux est toujours possible mais il n’existe à ce jour aucun argument probant en faveur de l’une ou l’autre de ces deux thèses. L’examen critique des documents les plus divers que nous avons pu consulter révèle qu’elle était fille de son temps, à la fois produit et actrice d’un type de société . L’économie de son domaine reposait sur l’esclavage, une pratique inhumaine et condamnable mais qui était alors parfaitement légale et strictement codifiée.

À l’instar de n’importe quel chef d’entreprise qui, hier comme aujourd’hui, est rarement un philanthrope, elle a cherché à tirer le meilleur parti de ce système et à en améliorer l’efficacité. Chacune de ses actions ou des facettes de son personnage a naturellement donné lieu, aux XIXe et XXe siècles, à toutes sortes d’interprétations et de représentations, lesquelles reflètent les mentalités et les valeurs des époques considérées et sont à l’origine de la légende ancrée dans l’imaginaire de bien des Réunionnais.