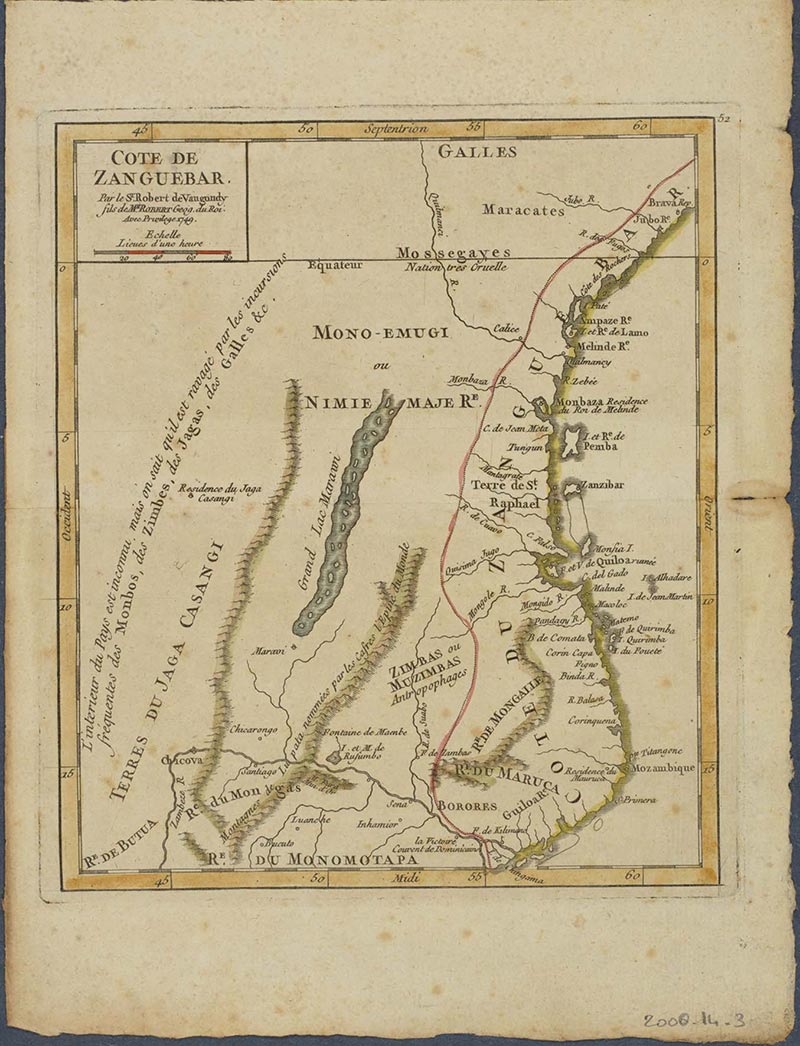

A partir du VIIIe siècle, les Arabes y avaient fondé des comptoirs. Aux XIVe et XVe siècles aux dires de Ibn Battouta et des voyageurs chinois, ces villes arabes avaient été prospères. Au XVIe siècle, les Portugais désorganisèrent ce commerce ; ils s’emparèrent même de certaines villes, Quiloa (Kilwa), Zanzibar, Malindi, Pate, Mombasa, et pendant un temps de l’île de Socotra. Les comptoirs de Mozambique et de Sofala étaient les points principaux de cette Contra Costa portugaise.

Au XVIIe siècle, des raids venus de Turquie et d’Arabie (Oman surtout), se conjuguant avec des révoltes locales, avaient restreint la domination. La chute du Fort Jesus de Mombasa en 1698 avait marqué la fin de la « suzeraineté » portugaise au nord du cap Delgado.

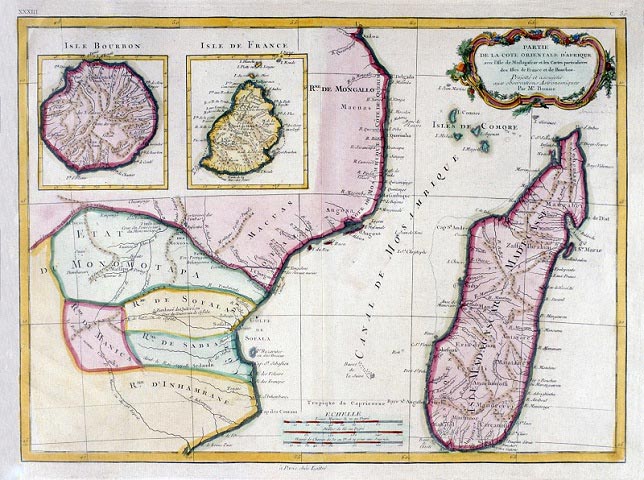

Au XVIIIe siècle, les Français allèrent d’abord au sud du cap Delgado, chez les Portugais puis ils tentèrent leur chance chez les Arabes. Pendant ce siècle, la situation politique de cette côte fut toujours trouble ; les Portugais aidaient encore les gouverneurs arabes locaux dans leurs luttes contre leurs suzerains d’Oman. Les traitants des Mascareignes profitèrent ou pâtirent de cette situation : à la côté d’Afrique orientale, ils étaient des étrangers et devaient composer avec tous.

A partir de 1770, en moyenne, le nombre des « Cafres » (mot d’origine arabe désignant « infidèle ») débarqués fut au moins cinq fois supérieur à celui des Malgaches. Le trafic allait connaître un développement sans précédent. Vaisseaux royaux, navires privés y allèrent. L’armement métropolitain y participa aussi.

Nous traiterons à part les deux régions : d’abord les possessions portugaises puis les comptoirs arabes, le commerce y étant différent.

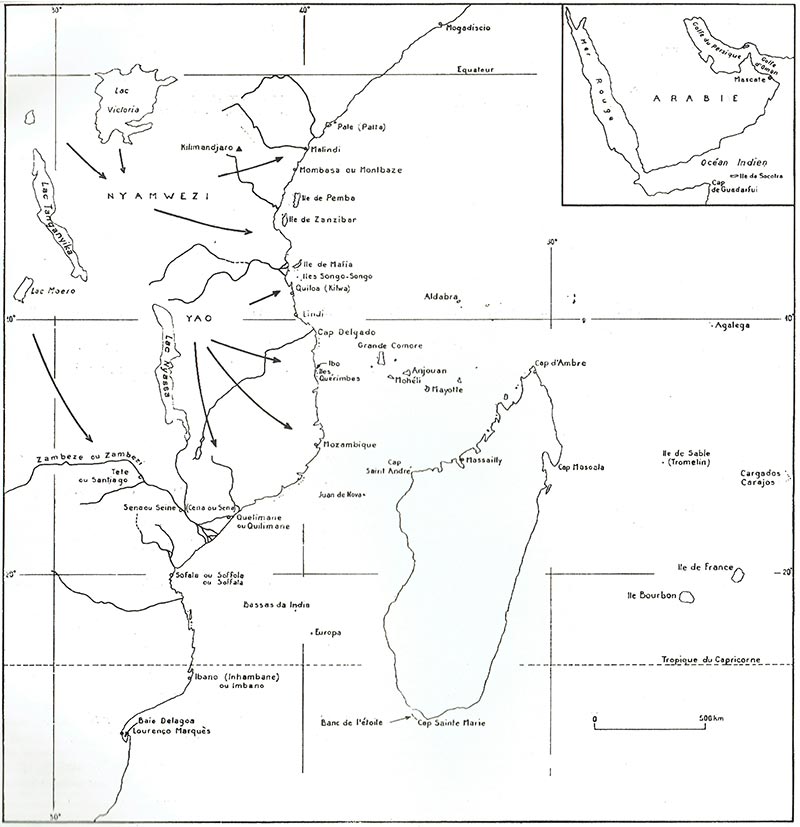

Les Portugais contrôlèrent toujours la côte entre la baie Delagoa et le cap Delgado. Leurs possessions formaient la capitainerie générale de Mozambique.

En premier lieu venaient Mozambique et Sofala. Cependant Ibo, dans les îles Quérimbe, recevait beaucoup les Français, car ce port avait l’avantage d’être loin de l’autorité du capitaine général. Etaient visités par les Français : « Yanbanne » (Imbano), « devant la rivière de Sena » (embouchure du Zambèze), « baie de Fernand Valoze », Quelimane et en général des embouchures de fleuves…

Durant cette période, les comptoirs portugais étaient en complète décadence et d’une « crasse terrifiante » selon l’expression courante. La ville de Mozambique était le symbole de ce déclin : il y avait peu de magasins ; le marché était une aire de boue séchée ; des femmes accroupies ou couchées y attendaient l’éventuel client ; des régimes de bananes jonchaient le sol… ; dans le port, les bateaux français au côté des barques portugaises chargeaient le fret humain…

A Ibo, la décrépitude était la même ; en 1802, Garneray remarqua « un amas de cabanes obscures, privées d’air, ayant de mauvais jardins mal entretenus et dispersés ça et là sans ordre… Une maison délabrée à un étage, une vraie masure, représentait le palais du gouverneur ». Certains capitaines ne passaient pas par l’intermédiaire des Portugais ; ils traitaient directement avec les « indigènes » dans des endroits connus d’eux seuls. Les autres productions de la colonie de Mozambique, le « morphil » (morfil) par exemple, ne semblent pas avoir beaucoup intéressé les Français.

A la suite des historiens anglophones, on peut affirmer que les Mascareignes furent les principales responsables du trafic servile dans cette possession portugaise.

Au nord du cap Delgado jusqu’au golfe d’Aden, s’étendait « la côte de Zanguebar. Elle était sous la domination des sultans de Mascate. Cette suzeraineté était surtout formelle : dans les années 1770, le sultan de Quiloa se considérait comme indépendant… »

A Zanzibar, en 1804, « j’ai vu des Français arriver avec un ordre du sultan auprès du gouvernement de cette « isle », pour les laisser commercer librement ; leur réussite ne fut pas heureuse par les contrariétés qui leur furent suscitées et tout m’a prouvé que les ordres du prince ne seraient pas exécutés à Zanzibar qu’autant que notre gouvernement protégera d’une manière imposante notre commerce dans cette partie », écrit un nommé Dallons à Decaen, le gouverneur général de l’île de France et de Bourbon.

Vers 1785-1790, le trafic de la côte de Zanguebar augmenta aux dépens de celui de Mozambique, car les esclaves y étaient moins chers et l’avitaillement plus abondant.

Du sud vers le nord, les comptoirs qui vendirent des esclaves aux Français furent : Lindi « Quiloa », Kilwa, Mafia, Zanzibar, Pemba, « Montbaze » (Mombasa), Malindi, « Pate » (Patta) et Mogadiscio. Certains étaient rarement visités, ainsi Mogadiscio et Pate ; d’autres virent leur commerce entravé par des luttes locales ; tel fut le cas de Mombasa, Pemba, Malindi, Mafia. En définitive, les négociants des Mascareignes fréquentèrent essentiellement les îles de Quiloa et de Zanzibar.

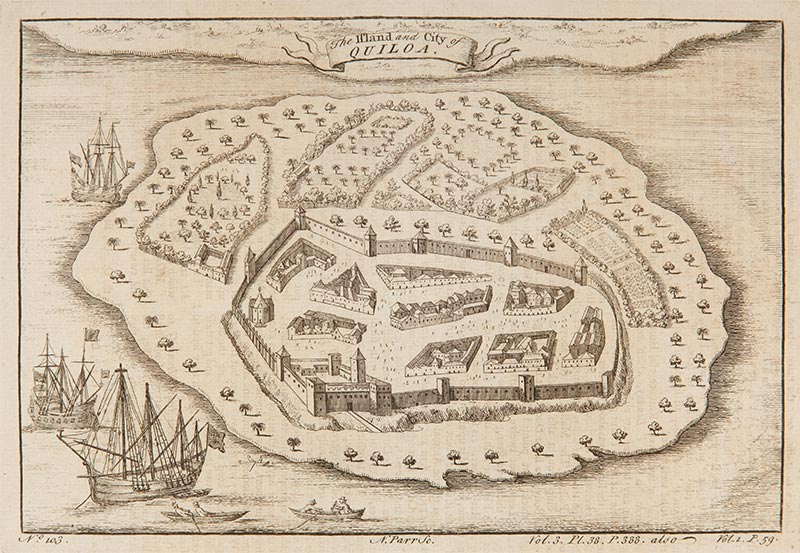

Dans les années 1770-1794, Quiloa fut le comptoir arabe le plus fréquenté par les Français ; il était « l’entrepôt du commerce des esclaves de toute la côte de Zanguebar ». Près de 1500 esclaves partaient chaque année aux environs de 1785-1790 vers les Mascareignes. Déjà, dans la décennie 1770, les départs devaient se chiffrer par plusieurs centaines, car en 1776, un armateur de l’île de France, Jean-Vincent Morice avait passé un contrat avec le sultan : « Nous, roi de Quiloa, sultan Hasan, fils du sultan Ibrahim donnons notre parole à M. Morice, Français, que nous lui donnerons 1000 esclaves annuellement à 20 piastres chaque et qu’il nous donnera un présent de 2 piastres pour chaque esclave. Personne ne sera autorisé à faire le commerce des esclaves jusqu’à ce qu’il ait reçu ses esclaves et qu’il n’en souhaite plus d’autres. Ce contrat est fait pour cent ans entre lui et moi. Pour garantir, nous lui donnons la forteresse dans laquelle il peut mettre les canons qu’il désire et son pavillon… ».

Cet accord emphytéotique et pratiquement léonien s’explique par les dons de chirurgien de Morice envers le sultan et par le désir de ce dernier de se protéger de Mascate et de Zanzibar. Cet entrepôt aurait offert « aux îles de France et de Bourbon et des Seychelles, les moyens les plus sûrs, les plus abondants et les moins coûteux d’augmenter promptement leurs populations en esclaves et par conséquent de les porter au dégré de prospérité qu’on leur désire », ajoute « l’ami » de Morice, Cossigny, alors ingénieur du Roi au Port-Louis. Malheureusement, ce mirifique projet resta lettre morte : si le Ministre de la Marine (Sartine) « goûta » l’action de Morice il ne donna pas suite ; la guerre d’indépendance américaine prit en priorité hommes et argent à partir de 1778. Morice retourna à Quiloa en 1777, d’autres aussi, comme Crassons de Medeuil en 1784−1785, Curt vers 1790, qui voulurent encore établir un traité d’alliance entre le sultan et le Roi de France. La métropole ne s’y intéressa guère plus.

Les navires des Mascareignes continuèrent d’y venir nombreux jusqu’en 1794 ; le trafic reprit quelque peu en 1801 mais Zanzibar semblait capter l’année suivante l’intérêt des traitants.

Vers 1792 déjà, l’île de Zanzibar avait été reconnue comme l’endroit le plus favorable à tel point qu’elle devait dans l’esprit des traitants supplanter le comptoir de Mozambique. Les événements révolutionnaires retardèrent cette promotion. Les bateaux des Mascareignes ne s’y rendirent régulièrement qu’à partir de 1802.

Zanzibar était « la colonie principale de l’iman de Mascate ». Des milliers d’esclaves partaient chaque année vers le golfe Persique, l’Arabie et l’Inde. Les Français s’immiscèrent donc dans le trafic malgré les brimades du gouverneur-eunuque et du chef des douanes.

L’île était « abondante en vivres, riz, maky, mil, cocos, fruits, bœufs cabrits, volailles, le tout meilleur marché possible », et malgré les plaintes d’un Dallons (« ce commerce qui ruine les Français »), on sait par Garneray que « ce marché était abondamment fourni d’ébène » et que les prix n’étaient pas plus élevés qu’ailleurs.

Dans les comptoirs arabes, la traite française fut secondaire et non principale comme chez les Portugais. La plupart des esclaves allait dans les possessions musulmanes. Il s’agit de savoir d’où venaient ces esclaves et par quels moyens ils étaient amenés à la côte. Mais ici, une restriction doit être faite : les documents manquent. Quelques éléments épars peuvent être seulement apportés.

Le commerce à longue distance exista bien avant le trafic des esclaves : l’ivoire, les objets forgés passaient de village en village.

A la fin du XVIIe siècle, les Yao, du nord de Mozambique, commencèrent à trafiquer au-delà de leurs terres. Ils entrèrent en contact avec des tribus qui commerçaient avec la côte et firent bientôt le voyage eux-mêmes. Ils furent les plus importants marchands d’esclaves de l’Afrique de l’Est. Ils apportaient leurs captifs jusqu’aux comptoirs de Mozambique, de Quiloa, d’Ibo et de Quelimane.

Plus au nord, les Nyamwezi servaient d’intermédiaires, mais à un échelon moindre : leur trafic ne devint vraiment important que vers 1800.

L’activité de ces deux peuples expliquerait que la plupart des captifs venaient de la région du lac Nyassa et de l’ouest du lac Victoria. Elle supposerait aussi une certaine organisation centrale pour assurer des expéditions régulières.

Plus au sud, à partir du Zambèze, le système paraît avoir été différent. Des courtiers, « les patamares, qui rappellent les pombeiros d’Angola, allaient dans l’intérieur pour chercher des esclaves. Tete sur le Zambèze, était le point le plus avancé des Portugais dans le continent. De là, il semble qu’il y ait eu des échanges marchandises-esclaves jusqu’aux environs du lac Moero, chez le roi de Kazembe, à la fin du XVIIIe siècle.

Les indications fléchées sur la carte explicative n’expriment donc que des hypothèses de travail.

On peut dire, pour conclure, que ce trafic fut bien individualisé et dans l’espace et dans le temps. Epoque révolue pourrait-on croire… Rien n’est moins sûr. Il suffit d’aller à Maurice, à la Réunion, aux Seychelles aussi, de se promener dans les rues du Port-Louis, de Curepipe, de Saint-Denis, de Saint-Paul, de Victoria, ou bien de passer dans les champs de canne à l’époque de la coupe, ou encore de regarder les petits villages de place en place. Les visages laissent percevoir la diversité du peuplement et l’Afrique est toujours présente.

Certains auteurs ont voulu chercher des responsabilités, « sins of the fathers » a écrit l’historien britannique Pope Hennessy. Peut-on s’ériger ainsi en juge ? La traite des esclaves était fille de l’esprit de son temps.