En 1881, le « Djamila », boutre sous pavillon français, fut capturé avec 94 esclaves à son bord par la marine britannique au large de Zanzibar sur la côte orientale de l’Afrique. Les papiers que le capitaine présenta aux officiers de Sa Majesté étaient en règle. Le « Djamila » arborait légalement les couleurs de la France. Ces documents avaient été obtenus à Mayotte territoire français depuis 1841. Il est possible que le navire se soit dirigé vers La Réunion, les Comores ou Madagascar . Le capitaine et l’armateur du navire étaient eux-mêmes originaires de Mayotte et de Nossi-Bé. En vertu des accords confidentiels franco-britanniques de 1867 sur le droit de visite des navires engagés dans la traite, le bateau, l’équipage et les esclaves furent rapidement confiés au capitaine du « Laclocheterie ». Ce bâtiment de l’escadre de la station navale française de l’océan Indien était alors chargé, parmi d’autres missions, de la répression de la traite. Le capitaine et le propriétaire du Djamila furent de ce fait conduits à La Réunion et condamnés par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à deux ans de prison et 50 francs d’amende. Le boutre fut brûlé et les esclaves « libérés ». Peut-être furent-ils recueillis par une mission religieuse ou bien recrutés comme « travailleurs sous contrat » sur une plantation de l’île . Le mystère demeure enfoui dans les silences des archives.

Loin d’être isolé et anecdotique, cet incident, révélé par les sources parlementaires britanniques, témoigne de la vigueur du trafic dans l’océan Indien occidental durant la seconde moitié du XIXe. Il rappelle le rôle non négligeable, mais pas exclusif comme le suggérait Londres, joué par les boutres français dans la continuation de ce trafic. Il souligne enfin la tentative, parfois fructueuse, des autorités françaises et britanniques, de le réprimer.

Grâce au travail des historiens, il est aujourd’hui possible d’estimer que la traite Atlantique vit la déportation de plus de 12 millions d’êtres humains entre le XVe et le XIXe . Elle continua de prospérer vigoureusement au XIXe en dépit des abolitions britannique (1807), américaine (1808), et française (1817). On évalue qu’environ 3.9 millions de personnes en furent les victimes entre 1800 et 1866 . Ce trafic d’une nature et d’une ampleur exceptionnelle dans l’histoire de l’humanité disparut néanmoins progressivement après la guerre de Sécession aux États-Unis (1861‑1865) et l’abolition de l’esclavage au Brésil (1888). Pourtant, alors même que cette traite entrait dans son crépuscule, celle de l’océan Indien occidental connut, entre 1860 et 1890, son apogée .

En dépit de son importance, elle est néanmoins longtemps restée méconnue. Cette lacune s’est peu à peu comblée grâce aux recherches conduites par des historiens de tous horizons au cours de ces quarante dernières années . La méconnaissance de cette traite est en partie liée à la nature très parcellaire des archives qu’elle laissa dans son sillage. Contrairement à l’Atlantique, il est presque impossible d’estimer avec exactitude le nombre d’hommes, de femmes et d’enfants qui en furent les victimes.

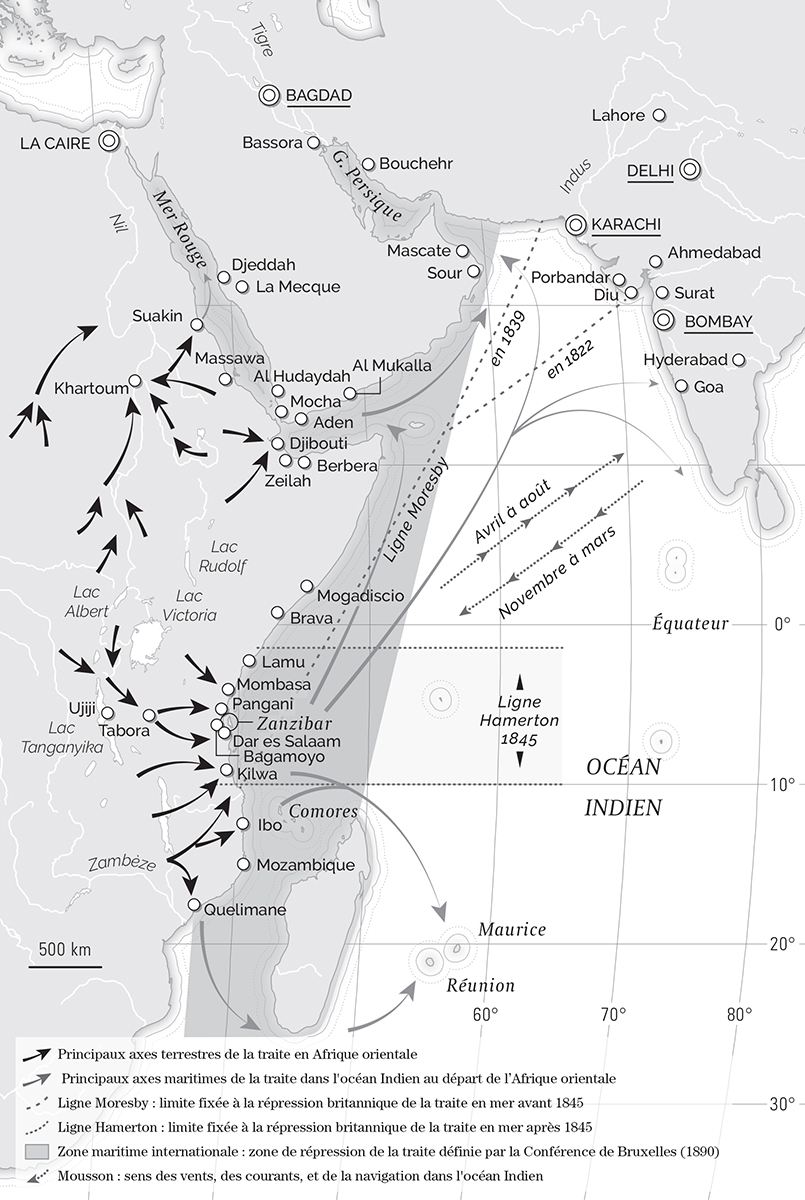

Les chercheurs pensent toutefois que l’on peut donner quelques ordres de grandeur en distinguant trois foyers majeurs sur la côte orientale du continent : soit la Corne de l’Afrique, l’Afrique de l’Est, et le canal du Mozambique. Pour l’Afrique de l’Est qui est l’espace le mieux connu, ils pensent qu’environ 100 000 personnes subirent la traite au XVIIe puis près de 400 000 au XVIIIe . On juge qu’entre 800 000 et plus de deux millions de femmes, d’hommes et d’enfants en furent également l’objet au XIXe . Au cours de cette dernière période, près de la moitié d’entre eux fut déportée uniquement sur la côte de l’Afrique orientale, alors que les autres affrontèrent la terrible traversée vers la mer Rouge, l’Arabie, le Golfe Persique, l’Inde Occidentale, ou bien les Comores, Madagascar, La Réunion, Maurice, et les Seychelles. On pense qu’à eux seuls les trafiquants européens, mieux documentés par les archives, arrachèrent entre 950 000 et 1,2 millions de personnes à l’Afrique de l’Est de 1500 à 1850 . De la fin des années 1850 jusqu’en 1873, environ 15 à 20 000 africains furent, chaque année, capturés sur le continent puis acheminés vers Zanzibar pour y être vendus par des trafiquants en majorité swahilis ou originaires du monde arabe et persan .

85 % de ces esclaves rejoignaient alors les plantations de l’archipel ou de la côte quand les 15 % restant effectuaient la traversée vers le Golfe Persique ou l’Arabie . Ailleurs, dans le canal du Mozambique, on pense que plus de 437 200 esclaves furent acheminés vers Madagascar entre 1800 et 1865 . Dans la Corne de l’Afrique, le trafic atteignit « un pic » entre 1825 et 1850 (150 000 à 175 000) pour un total de 500 000 personnes sur l’ensemble du siècle. Aux Mascareignes, on évalue à 200 000 êtres humains le trafic pour tout le XIXe .

Soulignons enfin « qu’au total, en tenant compte des autres régions [l’Inde et l’Asie du Sud Est] et des esclaves non africains, le nombre cumulé d’êtres humains échangés dans l’espace maritime de l’océan Indien au cours des siècles [de l’Antiquité au XIXe] a largement dépassé les 10 à 12 millions d’esclaves débarqués aux Amériques » .

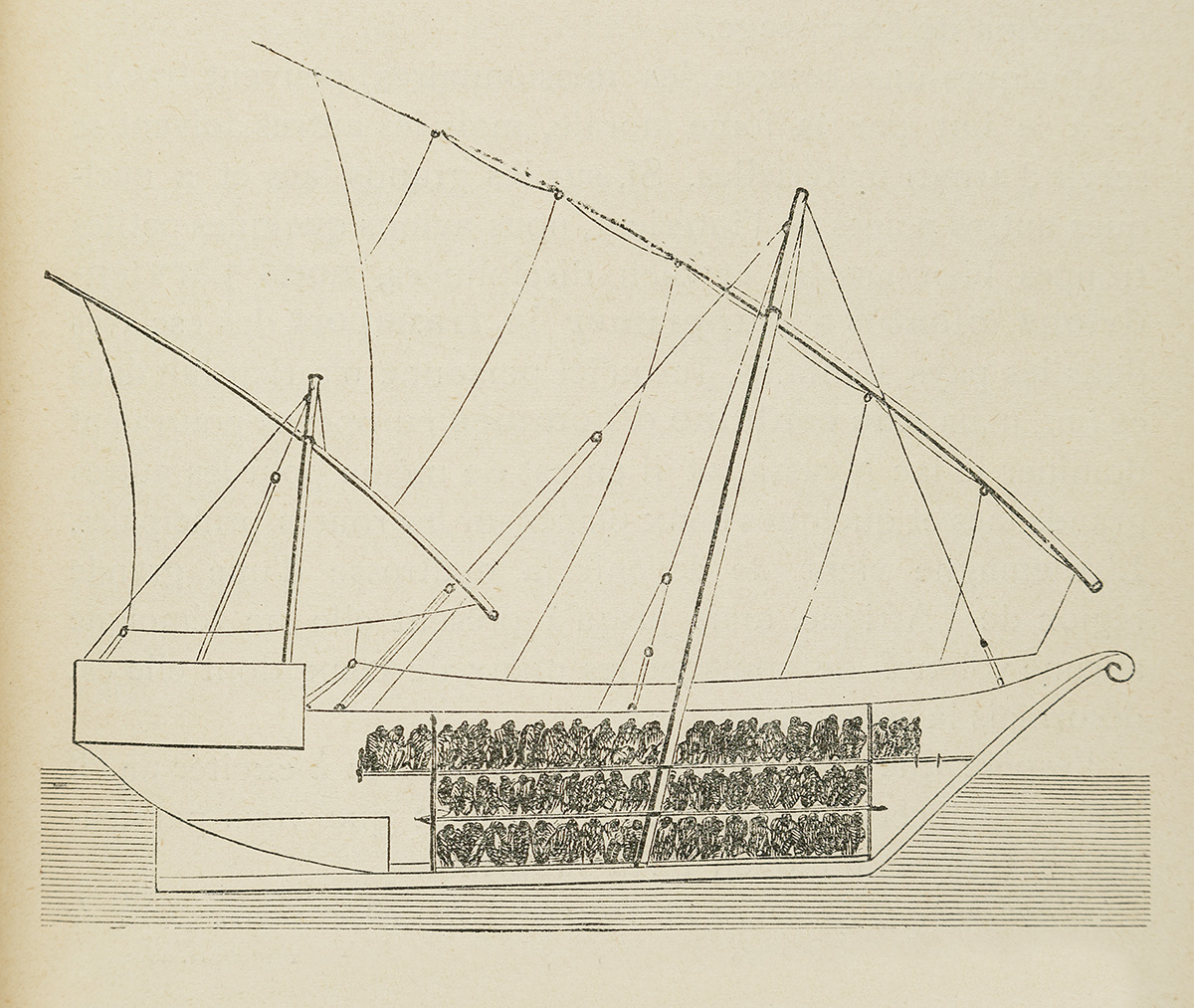

La traite Atlantique et celle de l’océan Indien sont deux phénomènes bien distincts. Tout d’abord, les débuts du trafic remontent dans ce dernier à l’Antiquité . De plus, pour la seconde moitié du XIXe, le trafic d’esclaves ne fut pas un commerce exclusif. Cela signifie que les navires n’étaient pas spécifiquement armés pour la traite comme ce fut le cas dans l’Atlantique. C’est l’une des raisons pour laquelle les marines britanniques et françaises, une fois engagées sur la voie de l’abolition, eurent tant de mal à lutter contre ce trafic. Il était en effet souvent difficile d’identifier un trafiquant. Très peu de navires transportaient des esclaves en grande quantité. On en comptait 25 en moyenne à bord des boutres dans les années 1860 et 1870 sur les côtes de l’Afrique orientale . En ce sens, le cas du Djamila est donc une exception. Il n’était pas aisé de distinguer les esclaves du reste de l’équipage car, en général, ils n’étaient pas enchaînés à fond de cale contrairement à l’image que l’on en véhiculait en Europe à l’époque. Si ce cas de figure existait, il était rare.

Enfin, si le trafic dans l’océan Indien occidental fut dominé par les marins européens et leurs navires pendant la première moitié du XIXème, principalement les Français en l’occurrence, la seconde moitié du siècle fut marquée par la prépondérance des boutres aux équipages swahili et aux propriétaires de Zanzibar, d’Oman, d’Arabie, du Golfe Persique, ou d’Inde occidentale. Ces trafiquants naviguaient la plupart du temps sans pavillon ni papiers de bord, compliquant ainsi un peu plus la tâche des abolitionnistes d’hier et des historiens d’aujourd’hui.

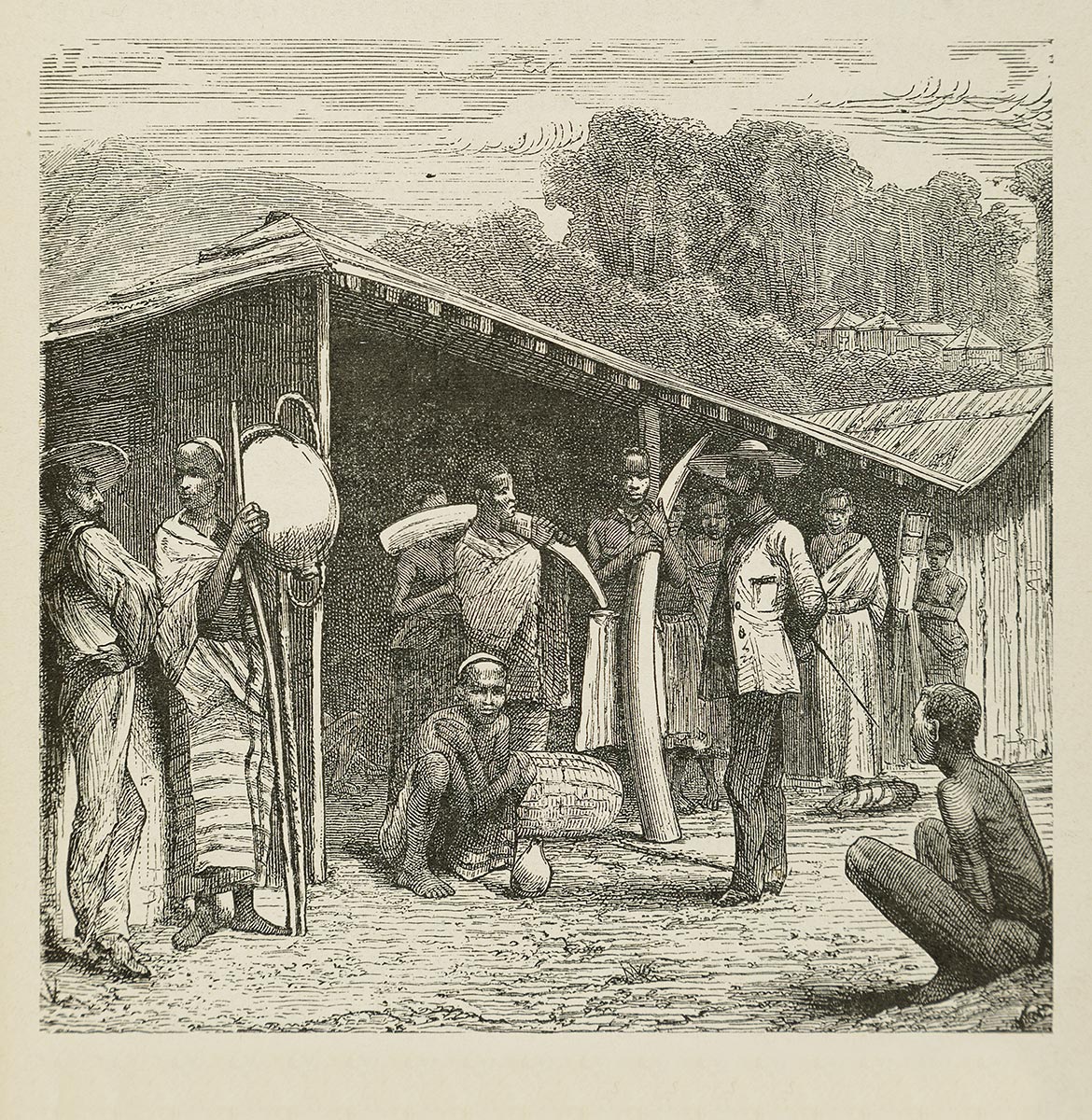

Au temps de l’expansion des empires européens, les boutres, ces voiliers dotés de longues coques et gréées d’une ou deux voiles triangulaires, symbolisèrent dans l’imaginaire occidental le trafic d’esclaves africains dans l’océan Indien. Boutre, ou dhow en anglais, est pourtant un terme désignant plus de quatre-vingts types de voiliers différents sans que la traite y fût particulièrement liée. À partir des années 1870, ces navires et leurs marins devinrent néanmoins dans la presse européenne l’incarnation de « la dernière traite » qu’il fallait combattre. À travers eux, on stigmatisa « les Arabes », « les musulmans » ou l’islam, alors que ce trafic global, tout comme celui de l’Atlantique, ne peut être réduit à une religion ou à une origine seule . C’est ce qu’illustre bien la gravure du Illustrated London News de 1889 mettant en scène des trafiquants « Arabes ».

On oubliait un peu vite que ce trafic avait été dominé par les européens durant la première partie du siècle, et, que lors de la seconde, beaucoup de boutres « négriers » naviguèrent sous pavillons occidentaux avec des équipages swahilis et des capitaines venus des quatre coins de l’océan Indien.

S’il ne fut pas exclusif, le trafic d’esclaves dans l’océan Indien occidental accompagna la circulation des marchandises qui constituaient les flux commerciaux de cet espace. Il s’agissait, entres autres, des épices, du café, de l’ivoire, des perles, des dattes, du copal, du poisson séché, ou d’armes. Mêlés au trafic d’êtres humains, ces marchandises circulaient, par exemple, à bord des boutres entre les ports de la côte orientale de l’Afrique (Lamu, Mombasa, Zanzibar, Kilwa), ceux de la mer Rouge (Aden, Mukulla, Mocha), du golfe d’Oman (Mascate, Sour), du golfe Persique (Bandar Abbas, Bushire, Basra) ainsi que de la côte de l’Inde occidentale (Diu, Surat, Bombay, Calicut, Cochin).

Le trafic d’êtres humains dans l’océan Indien avait principalement pour but de fournir en main d’œuvre servile les plantations de clous de girofle ou de noix de coco développées sur la côte orientale de l’Afrique par le sultanat de Zanzibar à partir des années 1840. Il s’agissait aussi de répondre aux besoins des plantations de dattes et des travaux d’irrigation de la péninsule Arabique ou bien des flottes de la pêche aux perles dans le golfe Persique et la mer Rouge. À Madagascar, on pourvoyait l’île en esclaves pour y développer agriculture et industrialisation. Cette traite fournissait enfin le marché de l’esclavage domestique des classes aisées de toute la région ainsi que les caravanes de porteurs charriant l’ivoire vers la côte.

Concernant la France, en dépit de l’abolition de la traite (1817) puis de l’esclavage (1848), un trafic illégal continua d’approvisionner en esclaves et en « travailleurs engagés » les plantations coloniales françaises de l’océan Indien comme l’illustre le cas du Djamila. Ce trafic donna naissance à une traite d’une nouvelle forme entre l’Afrique de l’Est, les Comores, Madagascar et La Réunion. Au cours de la seconde moitié du XIXe environ 50 000 « engagés » furent ainsi « recrutés » par les planteurs de ces îles .

Si elle fut combattue à son apogée par les puissances européennes alors en pleine expansion coloniale, cette traite ne déclina que tardivement. Abolition et colonisation ne firent que la ralentir significativement sans pour autant l’éradiquer. Les historiens ont montré que ce trafic ne connut sa fin véritable qu’après la Grande Guerre lorsque le commerce des dattes et des perles d’Arabie s’effondra sous l’effet de la mondialisation. Notons qu’elle perdura cependant de manière résiduelle jusqu’au moins dans les années 1950. L’amiral britannique Lord West, évoquant ses premières années de service dans l’océan Indien occidental, se souvenait en effet avoir arraisonné à cette époque un navire au large d’Oman dans lequel se trouvaient des esclaves. Il s’agissait de jeunes femmes de Zanzibar, enlevées pour être vendues quelque part dans le Golfe Persique où l’esclavage ne fut aboli que tardivement ; à l’exemple du Qatar en 1952 ou d’Oman en 1970 .