Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer la conversion tardive de Bourbon à l’économie sucrière, les uns d’ordre naturel, les autres d’ordre politique et économique. Saint-Domingue produit 86 000 tonnes de sucre en 1789. L’île se situe au premier rang mondial et met sur le marché à peu près autant de sucre que toutes les îles anglaises réunies. La révolte servile qui ensanglante Saint-Domingue aboutit à l’indépendance d’Haïti, proclamée en 1804. D’une part, pour compenser la perte de la grande colonie sucrière, la France dispose de peu de substituts. D’autre part, les terribles cyclones qui ravagent l’île Bourbon en 1806 et 1807 incitent les habitants à se tourner vers la production de sucre et donc à la culture de la canne, qui résiste aux cyclones.

Coll. Bibliothèque nationale de France

J. de V. Allen souligne l’existence de trois strates d’unité dans cet océan. La première est née des migrations, notamment des migrations austronésiennes, désignées autrefois sous le titre plus explicite de malayo-polynésiennes. La deuxième est marquée par les influences culturelles rayonnant à partir du sous-continent indien, la troisième est liée à l’islam. H. N. Chittick estime, quant à lui, que l’océan Indien a constitué le “plus grand continuum culturel du monde au cours des quinze premiers siècles de notre ère” . L’esclave, par la violence dont il est victime, est un facteur de fracture. Mais il est aussi un élément du “continuum culturel”, un trait d’union. La traite, insulte à la civilisation est un fait de civilisation. Langues, religions, recettes et divers autres aspects de la société en portent aujourd’hui la trace.

Les justifications données à la traite et à l’esclavage sont diverses. Louis XIII eut, écrit le P. Labat, “toutes les peines du monde à consentir que les premiers habitants des îles eussent des esclaves, et ne se rendit (…) que parce qu’on lui remontra que c’était un moyen infaillible, et l’unique qu’il y eut, pour inspirer le culte du vrai Dieu aux Africains” . Louis XVI, pour sa part, semble, avec quelque cynisme, apporter plus d’attention aux vertus terrestres du christianisme qu’à ses buts lointains, quand il souscrit aux termes du mémoire adressé au gouverneur de Guyane : “C’est surtout par le frein que la religion impose que peuvent être contenus les esclaves, trop malheureux par l’esclavage même, et également insensibles à l’honneur, à la honte et aux châtiments” .

Avec Delabarre de Nanteuil, c’est la notion de climat qui est mise en avant : “ Il est reconnu, que les Européens ne peuvent sans danger pour leur existence, se livrer à la culture des terres sous la zone torride, et que les Noirs seuls peuvent y être employés, principalement ceux qui habitent les pays les plus rapprochés de l’équateur ”. La possibilité de confier un travail agricole à des Noirs de condition libre, originaires de ces régions, ne semblerait pas exclue par l’auteur, si on ne lisait un peu plus bas cette citation qu’il emprunte à l’Essai de Statistique de l’île Bourbon de Thomas : “L’homme ne travaille que pour satisfaire à ses besoins et aux projets de son ambition. Le noir ne connaît pas l’ambition et n’a que très peu de besoins. Abandonné à sa volonté,

il ne fait rien (…) il faut, pour sortir de cette inertie qu’il soit forcé au travail, et l’on n’y parvient qu’en lui imposant une entière soumission aux ordres d’autrui”. La conclusion de Nanteuil ne se fait pas attendre : “Tels sont les motifs, on n’en saurait douter, qui ont porté les fondateurs de la Colonie à adopter le régime de l’esclavage” .

Il est certain que les diverses mesures d’interdiction de la traite, prises de façon sporadique dès le XVIIe siècle, ont eu dans le sud-ouest de l’océan Indien des résultats très limités. Les raisons invoquées, religieuses, climatiques, économiques, ont fourni aux négriers et aux habitants un arsenal de justifications qui leur permettaient de rester sourds à toutes les injonctions. L’attitude des autorités, qu’elles soient administratives, militaires ou judiciaires a été le plus souvent hésitante. Disposant de textes de lois mal adaptés aux nécessités de la répression, et de moyens matériels insuffisants, peu convaincus eux-mêmes de la légitimité de leur action, la plupart de ceux qui auraient dû lutter contre les négriers ont pris le parti de la passivité, voire de la complicité. C’est en s’appuyant sur le constat fait par quelques-uns des contemporains les plus lucides que ce bilan peut être dressé. Les mutations géopolitiques et législatives qui affectent les Mascareignes au cours des premières décennies du XIXe siècle vont-elles modifier les données du problème et le comportement des acteurs ?

On constate d’ailleurs que, même en période de traite légale, des navires pratiquent clandestinement le trafic pour des raisons qui peuvent être d’ordre public – par exemple, des raisons fiscales, diplomatiques – ou d’ordre privé, comme un désaccord entre l’armateur, le subrécargue et le capitaine. Par ailleurs, à tel ou tel moment, certaines destinations sont interdites, soit par les autorités du pays fournisseur, soit par celles du lieu de départ. C. Wanquet note, par exemple, qu’au XVIIIe siècle “l’interdiction faite épisodiquement aux vaisseaux particuliers de continuer la traite malgache n’est guère respectée” . Il est certain qu’à Bourbon “les années 1769 à 1793 sont la grande époque de la traite” : le nombre de 3 000 entrées de Noirs nouveaux par an est vraisemblable. Mais une incertitude sur ce total demeure, surtout en raison de la traite malgache dont l’ampleur est difficile à évaluer pendant les périodes où elle est interdite aux particuliers .

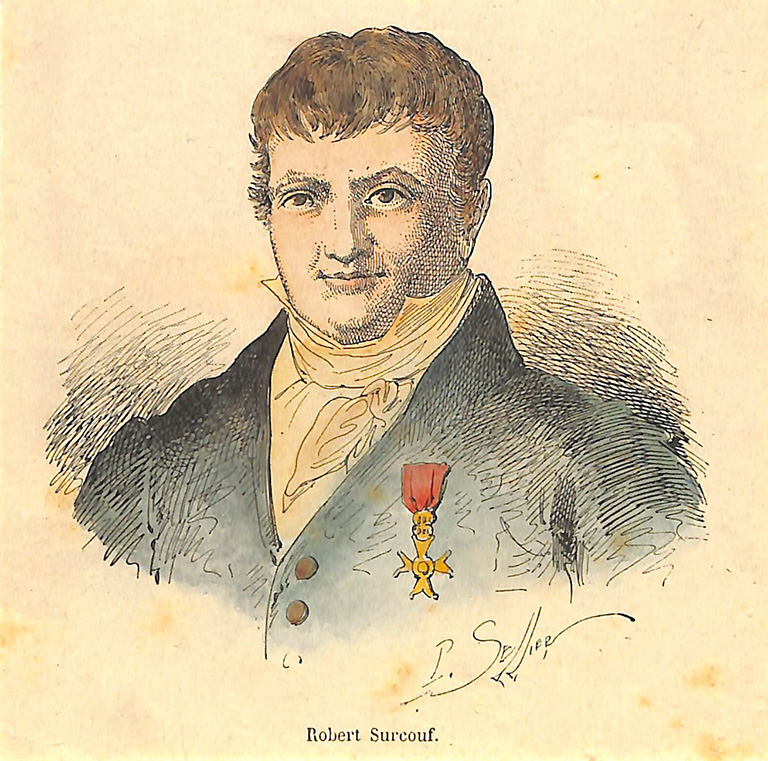

Autre caractéristique de cette traite, au tournant des deux siècles, comme l’écrit A. Toussaint : “La course aux Mascareignes atteignit son apogée sous la Révolution et l’Empire. Guerre de ravitaillement avant tout, les îles étant coupées de la France et ne pouvant suffire seules à leurs besoins. Les marchands neutres (Américains et Danois) venaient acheter le butin et ravitailler les corsaires. De 1793 à 1810 voici le bilan : 104 corsaires firent 304 prises (…) ne perdant eux-mêmes que 31 navires (…). Le plus célèbre est Robert Surcouf qui prit, à lui seul, 47 navires. Il pratique lui-même, à l’occasion, la traite négrière.

L’île de la Réunion arma peu de corsaires, une dizaine environ, mais son rôle fut loin d’être négligeable. Elle fournit constamment aux armements des vivres et des tireurs d’élite appelés ‘volontaires de Bourbon’. Quand l’île de France était bloquée par les croiseurs anglais, les corsaires du Port-Louis et leurs prises trouvaient refuge à l’île voisine” . On a surtout retenu les dommages que les corsaires infligent aux Britanniques mais leur champ d’action est donc plus vaste.

L’installation des Britanniques à Bourbon le 9 juillet 1810, et à l’Ile de France le 3 décembre, est suivie, le 14 mai 1811, d’une tentative d’application aux Mascareignes du bill de 1807 qui concerne l’interdiction de la traite.

Les contrevenants doivent être déclarés “coupables de félonie et transportés outre-mer pendant un terme qui n’excèdera pas quatorze ans, ou emprisonnés et employés à des travaux forcés pendant cinq ans au plus et trois ans au moins” . Dans les mois qui suivent cette décision les “félons” ne semblent avoir été poursuivis avec beaucoup d’ardeur.

Comme va le révéler l’enquête des commissaires envoyés à Maurice de 1826 à 1828, autorisée ou non, la traite se poursuit, les moyens prévus pour la supprimer sont peu efficaces et nombre d’opérations fructueuses peuvent être menées grâce à la passivité, ou à la participation, des autorités et parfois aussi grâce au voisinage de Bourbon .

Un conflit éclate bientôt dans cette île entre le gouverneur et les magistrats, qui refusent de condamner des habitants pris en flagrant délit sous prétexte que l’Abolition Act de George III n’a jamais été publié ni enregistré à Bourbon . Mais, à Maurice, les tribunaux sont contraints de procéder à cet enregistrement le 14 janvier 1813. Le 2 février 1813 est expédié de Port-Louis l’ordre “d’obliger les Commissaires Civils à suivre à l’avenir la marche (…) indiquée pour la découverte de toutes les infractions aux lois sur l’abolition du commerce des Noirs” à Bourbon . Mais dans cette île, en juillet 1813 encore, le tribunal de première instance refuse de juger le cas d’un bâtiment qui transportait des esclaves, en arguant du fait que les lois qui interdisent la traite n’ont pas été enregistrées par les tribunaux de Bourbon. La Cour d’Appel confirme cette interprétation en novembre .

La répression va cependant se mettre en place à Bourbon, mais ceux qui en ont la charge font preuve de beaucoup d’indulgence et d’hésitations, qu’il s’agisse des saisies de navires, des visites domiciliaires ou des arrestations. Les unes et les autres continuent d’ailleurs à soulever les protestations des intéressés mais aussi de certains magistrats. Ainsi en est-il lors de l’affaire de la goélette la Joséphine : le bâtiment et les Noirs “présumés introduits” par celui-ci sont saisis. Ces “arrestations (sont) irrégulières et arbitraires”, estime le procureur général Virieux, qui ajoute qu’elles ont débuté à Bourbon en décembre 1813 et se poursuivent .

Lescouble évoque deux cas de captures de négriers qu’il constate en décembre 1814 et qui aboutissent à des résultats fort médiocres :

“Le Maguenette a pris le navire que commandait Suzor portant des noirs. Il a été arrêté. Son second, créole d’ici, s’est échapé de prison. Falmon, armateur, s’est évadé et on a promis 2 000 ptres (piastres) à celui qui le découvrirait. Ces jours derniers, la même corvette a encore arrêté un autre navire et l’a conduit à St-Paul mais il a été rellaché de suite” .

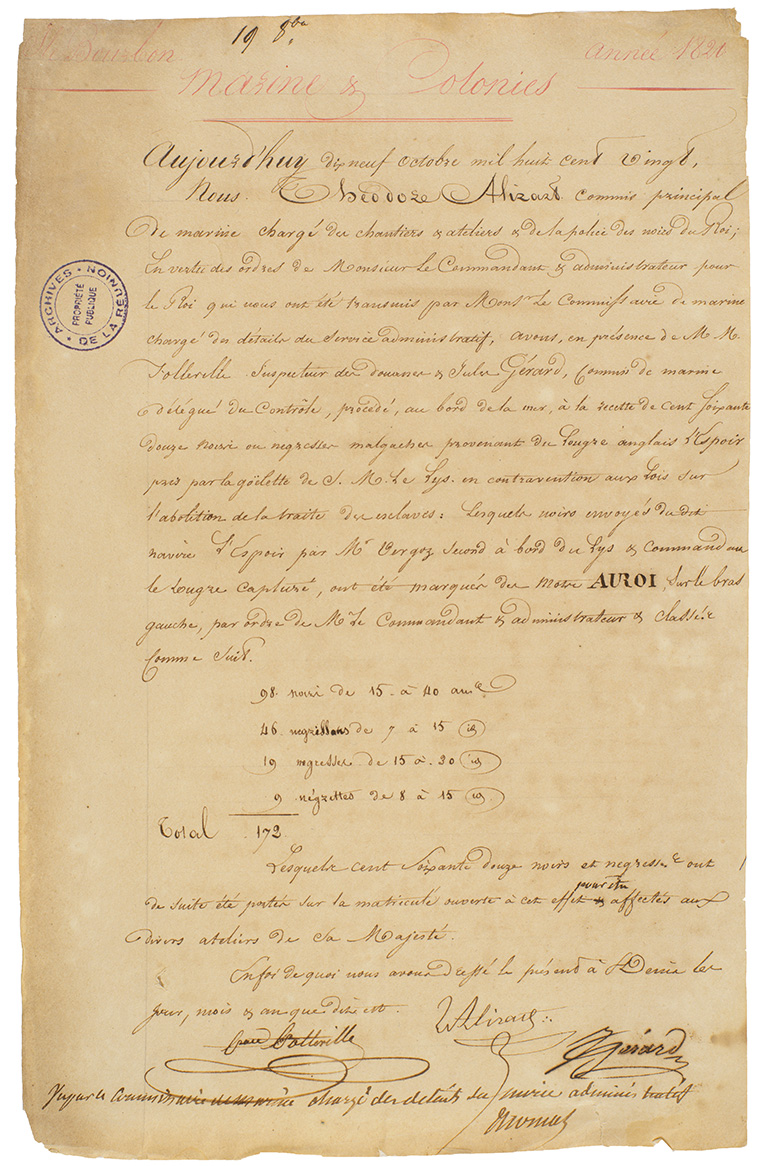

Coll. Musée historique de Villèle

Certains négriers, qui craignaient d’être condamnés à Maurice, en profitent, semble-t-il, pour se réfugier à Bourbon. Le fait sera rappelé quelques années plus tard, à propos des activités d’un certain Salmon qui, “owner of a vessel called the Aglaé”, était accusé d’avoir transporté en 1814“164 negroes”, puis s’était installé dans l’île voisine .

“Les dénonciations relatives aux Noirs soi disant nouveaux” peuvent être dictées “à chaque instant, soit par la vérité, soit par la malveillance” et l’ardeur que met l’occupant britannique à traquer les suspects dépasse parfois les limites de la légalité, du moins les limites qu’entend fixer une administration et une justice dont le personnel, pour partie français, respecte plus volontiers la lettre que l’esprit des textes répressifs. Le cas d’un certain major Bayly, qui aurait confondu des esclaves marrons avec des Noirs nouveaux, et aurait pris l’initiative de visites domiciliaires et d’une saisie illégale, est rappelé par le commissaire de justice .

Au premier traité de Paris, le 30 mai 1814, la décision de rendre l’île Bourbon à la France a été prise. La remise de l’île par les Britanniques a lieu le 6 avril 1815. La “reprise de possession” est assurée par Bouvet de Lozier, le nouveau gouverneur français, qui va administrer Bourbon jusqu’en 1817 .

Cinq semaines plus tôt, le 1er mars, Napoléon a débarqué à Golfe-Juan et le 20 a repris le pouvoir à Paris.

Quand la nouvelle du retour de Louis XVIII sur le trône parvient aux Mascareignes, les Britanniques renoncent à intervenir à Bourbon . Le roi, au début de son règne, s’engage à unir ses efforts à ceux de l’Angleterre pour que tous les pays chrétiens renoncent à la traite des Noirs.

Des initiatives locales vont, dès 1815, envenimer les relations entre les autorités des deux îles. Désormais rivales, elles sont en désaccord sur le problème de leur présence respective à Madagascar. C’est la question de la traite dans la Grande Ile qui fournit au gouverneur de Maurice un prétexte pour mieux affirmer les droits qu’il prétend avoir sur les comptoirs que possédait la France à Madagascar.

Le cœur du sujet, dans le cas de la traite illégale à Bourbon au XIXe siècle, se situe sous la Restauration et le début de la Monarchie de Juillet. Sujet qui se serait présenté différemment si la canne à sucre n’avait pas, au même moment, connu dans l’île une rapide extension. Extension qui se présente donc comme une des conséquences de la traite et qui, en s’affirmant, apparaît aussi comme une des causes les plus certaines de sa persistance.

Cinq ports de métropole ont expédié chacun un bâtiment négrier :

il s’agit de Bordeaux, Honfleur, Marseille, Paimbeuf et Saint-Malo. Nantes, premier port négrier français, en a expédié dix à lui seul . Plusieurs négriers sont partis de ports situés dans la zone sud-ouest de l’océan Indien : un de Zanzibar, un du Mozambique et six de Maurice . Le plus gros contingent est fourni par Bourbon : soixante-dix-neuf départs y sont attestés et deux sont probables . A quarante huit reprises, le port ou le lieu de départ des négriers restent ignorés.

On est sûr que, dans la plupart des cas, les bateaux qui partent de Bourbon ont été armés par des habitants de l’île, où résident également nombre de propriétaires de bateaux et où sont recrutés la majeure partie des équipages.

Des formules comme celle de Misson pourraient faire penser que la traite procure d’immenses ressources. Mais il faut rappeler que la présence des pirates à Madagascar se situe de la fin du XVIIe au début du XVIIIe siècle. Selon Misson, le pirate provençal, fondateur dans la baie de Diégo-Suarez de la “république” de Libertalia, les bénéfices peuvent alors être considérables : “Un esclave coûte aux Barbades 750 à 1 250 livres tandis qu’à Madagascar, avec une douzaine de livres de marchandises, on peut acheter tant qu’on voudra. Nous y avons un beau gars pour un vieil habit” . Dans l’île voisine de Bourbon, les forbans livrent eux-mêmes marchandises et esclaves.

Plus proche de l’époque de la Restauration, est l’analyse que fait C. Wanquet, quand il étudie le renforcement des mesures répressives décidées en 1796. Il pense qu’on peut “douter de l’efficacité de cette législation car les bénéfices que procure la traite interlope l’emportent vraisemblablement sur toute autre considération” .

Olivier Pétré-Grenouilleau écrit : “Sur le thème de la rentabilité de la traite, les chiffres les plus extravagants ont couru, popularisant l’idée de bénéfices extraordinaires, dépassant souvent les 100 % par voyage. En fait, bien que convenables pour l’époque et par rapport à d’autres spéculations, les profits moyens annuels étaient assez réduits (4 à 6 % pour les Nantais au XVIIIe siècle) ”.

Sans minimiser les risques de saisie, il est vraisemblable que les profits ont augmenté aux époques de traite illégale. A Bourbon, l’année même où l’esclavage est aboli, est reproduit dans la presse un article où on peut lire que “sous le régime” de la traite illégale les profits étaient tels que l’on pouvait “risquer trois et jusqu’à cinq armements pour avoir la chance d’en sauver un seul” .

Le sud-ouest de l’océan Indien, au XIXe siècle, semble toujours propice à de fructueuses affaires : Serge Daget cite l’opinion d’un contemporain qui fait état d’une “impunité qui assurait à la traite des bénéfices énormes, de 200 %, 300 %, qui lui permettait de s’étendre à Bourbon” .

A l’inverse le destin tragique du jeune Busschop pourrait révéler que la traite ruine parfois ceux qui s’y livrent. Charles François Busschop, né en 1797, fils d’un haut magistrat, conseiller à la Cour de Cassation, est venu pour se lancer dans les affaires. Il arrive à Bourbon en 1818 puis part dans les îles voisines. Dayot, “agent du Gouvernement français” en poste à Tamatave, apporte plusieurs précisions sur cette affaire. Ch. Busschop, écrit-il, est arrivé ici, venant des Seychelles “sur la petite goélette nommée L’Espoir jadis La Bamboche et en dernier lieu Lafara capturée comme contrebandier sur les côtes de Bourbon, renvoyée ici ”. Les changements d’identité du bateau, sont liés à ses activités négrières. Dayot poursuit : “Busschop fut atteint des fièvres, (…) sa maladie venant de jour en jour plus grave, denué de tout secours, dans une misère affreuse (…), il mourut le 6 juin 1819” . Les informations donnés par les autorités locales apportent un éclairage cru sur les activités et le comportement détestables d’un jeune aventurier de bonne famille, à la fois cynique et naïf, mort à 22 ans d’avoir été ébloui par ce que Toussaint a nommé “le mirage des îles”.

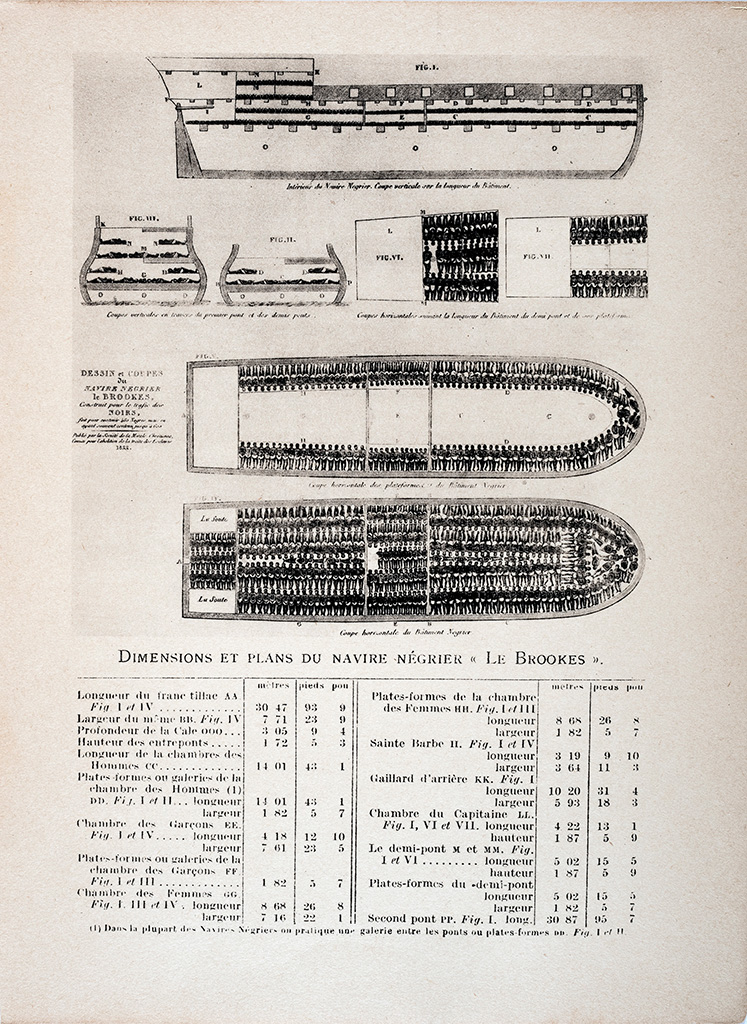

Les malheurs de Busschop ne peuvent faire oublier ceux subis par les captifs. Le gouverneur Milius écrit au ministre que les négriers “semblent se faire un jeu de violer tout ce qu’il y a de plus sacré (l’honneur et l’humanité) pour satisfaire leur vile cupidité” et qu’il sont parvenus “par un rafinement de Barbarie à faire la traite sur des chaloupes de 8 à 10 Tx à bord desquelles ils trouvent le moyen d’embarquer jusqu’à 40 noirs” .

Il est à peine nécessaire de multiplier les exemples. On citera, parmi d’autres, le cas de quelques négriers qui, outre leur équipage, arrivent à entasser de deux à cinq captifs par tonneau : 200 Noirs pour les 70 tonneaux des Deux-Frères (II), 200 Noirs encore pour les 45 tonneaux du Bon-Accord (II). Sur la Mouche (I), brick de 198 tonneaux qui va devenir la Caroline, 460 captifs et sur le Victor (I), venu vraisemblablement de Bali, 260 “noirs malais” pour 93 tonneaux. Le voyage de la Joséphine (II) a été moins long, puisque ce négrier de 23 tonneaux vient de Madagascar, mais c’est peut-être lui qui, transportant 117 Noirs, détient le record d’un entassement inhumain avec plus de cinq captifs par tonneau.

En “surentassant” dans certains cas 5, voire plus de 5, captifs par tonneau, les négriers qui ont approvisionné Bourbon en traites clandestines ont largement dépassé les moyennes que l’on rencontrait sur des bâtiments nantais au cours de la dernière période de traite légale .

Outre les terribles conditions de transport que subissent souvent les captifs, beaucoup peuvent souffrir des maladies qu’ils ont contractées avant leur embarquement à cause des endémies ou des épidémies qui sévissent dans les zones de départ. Un des négriers transporte, par exemple, des lépreux. La variole et le choléra sont particulièrement redoutés et ils peuvent être communiqués aux populations d’accueil.

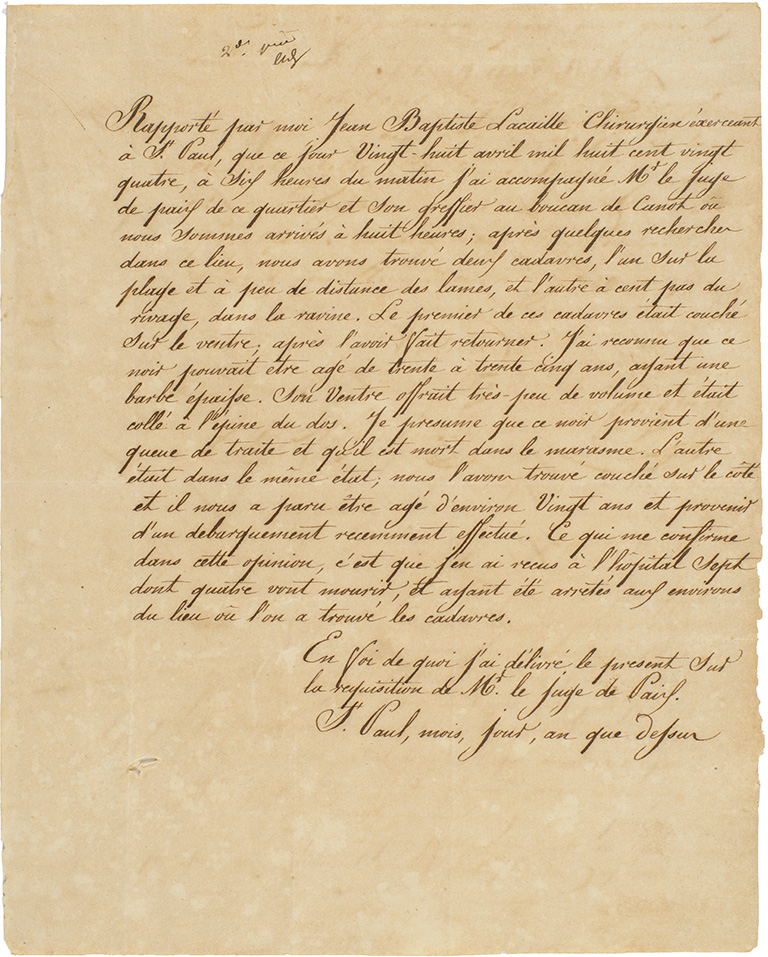

Des cas précis permettent de chiffrer les pourcentages de mortalité des esclaves, même en l’absence de graves maladies. Ainsi la Cécile fait relâche à Saint-Paul en janvier 1824 . Le gouverneur place la Cécile sous séquestre et fait conduire les Noirs dans “l’atelier du Roi”. Ceux-ci étaient 150 au départ de Lindy, en Afrique, en août 1823. Le voyage semble donc avoir provoqué 39 décès dans leurs rangs, soit une perte considérable de 26 %. Moins de deux ans après l’arrivée des 111 Africains, on ne trouve plus que 34 de ces derniers dans « l’atelier du Roi » . Le groupe de captifs embarqués en Afrique, à Lindy, qui avait déjà perdu plus du quart de son effectif pendant la traversée vers Bourbon, avait dû arriver dans l’île dans un tel état de délabrement qu’en 23 mois plus des deux tiers des survivants avaient à leur tour disparu.

Le dénombrement annuel des arrestations est sans commune mesure avec le total des importations de captifs. On peut estimer qu’il y a en moyenne, de 1817 à 1830, un excédent des décès sur les naissances d’au moins 1 500 esclaves par an. Le nombre de ces derniers étant passé de 52 000 environ en 1817 à 70 927 en 1830 , a augmenté à peu près de 19 000 en treize ans alors qu’il aurait dû, par le simple jeu des décès, diminuer de 19 500 environ. C’est donc à une introduction globale de 38 500 esclaves en treize ans qu’on pourrait penser, ce qui nous donnerait une moyenne d’à peu près 3 000 entrées clandestines par an.

Très visible à Bourbon jusqu’en 1833, la traite clandestine, sans changer vraiment de nature, s’oriente précocement vers la “fourniture” de travailleurs dits “libres”, dont les premiers représentants sont recrutés en Inde en 1828. Les trafiquants profitent de l’étonnante conjonction dans l’île des deux systèmes de production, pendant une vingtaine d’années, pour se couler dans le moule du coolie trade. Système dont les employeurs de Bourbon useront bientôt à grande échelle, demandant à l’Inde mais aussi à l’Afrique et à Madagascar une abondante main-d’œuvre.