Le terme générique de « Mozambiques » a été utilisé à la fin du XVIIIᵉ et au cours du XIXᵉ siècles pour désigner tous les captifs déportés de l’Afrique orientale aux Mascareignes . Les captifs africains se seraient réappropriés ce terme pour se définir eux‑mêmes. Froberville les aurait pressés de questions pour connaître les noms de leurs « véritables nations » .

À Bourbon et à Maurice, entre 1845 et 1847, Froberville interrogea en tout plus de 350 Est-Africains, dont une grande majorité d’hommes. Ils avaient été pour la plupart déportés entre les années 1810 et 1830, par les voies de la traite illégale des esclaves, dans ces îles de plantation sucrière . Froberville recueillit auprès de ces anciens captifs africains une importante somme de savoirs (linguistiques, géographiques, ethnologiques) sur leurs pays d’origine, que l’on peut resituer dans les actuels Mozambique, Malawi et Tanzanie.

Les notes, dessins et correspondances de l’ethnographe français ont longtemps été conservés au sein d’archives privées Huet de Froberville, auxquelles j’ai eu la chance d’accéder fin 2018 . En analysant les carnets et autres notes manuscrites d’Eugène de Froberville, il a été possible de reconstituer son enquête ethnologique menée aux Mascareignes, d’identifier 140 ex-captifs africains sur les quelques 350 interrogés par Froberville à Bourbon et à Maurice, de restituer leurs origines et leurs parcours de vie . Tandis qu’à la colonie anglaise de Maurice, les « Mozambiques » interrogés par Froberville en 1846 étaient affranchis depuis une dizaine d’années, à Bourbon, ils étaient toujours en situation d’esclavage.

Je me focaliserai dans ce papier sur les esclavisés est-africains interrogés par Froberville lors de son voyage à Bourbon en novembre 1845. Durant ce court séjour d’une quinzaine de jours, l’ethnographe rapporta avoir observé quelques 200 « Mozambiques » . Ils étaient pour la plupart astreints à la culture de plantations ou exploités comme artisans en ville. D’autres étaient des esclaves domestiques. Des « Mozambiques » interrogés par Froberville ont transmis oralement (en langue créole) des récits de vie qui témoignaient de la violence de l’esclavage à Bourbon, seulement quelques années avant l’abolition : « Je passais mes journées à interroger ces malheureux esclaves, à écouter la navrante histoire de leur vie », notait en 1846 Eugène de Froberville . L’ethnographe n’a pas retranscrit dans ses carnets le contenu de ces récits sur l’esclavage à Bourbon – ce qui aurait été extrêmement précieux puisque les récits de vie d’esclavisés dans les colonies françaises sont très rares, sinon existants – ; il s’intéressait plutôt aux pays d’origine de ces anciens captifs nés en Afrique orientale. On retrouve ainsi dans ses carnets des bribes de témoignages oraux et des savoirs (en particulier linguistiques) transmis par des « Mozambiques » sur leurs pays d’origine en Afrique. D’après ses notes, il a été possible d’identifier parmi les esclavisés est‑africains interrogés à Bourbon, quatre hommes et une femme, dont on a pu retracer les noms , origines, langues, pratiques culturelles et une partie de leurs trajectoires de vie, du Mozambique à Bourbon. Le croisement des archives privées Froberville avec les archives départementales de La Réunion a permis de confirmer l’identité de deux de ces esclavisés, et permettrait de retracer des parties manquantes de leurs trajectoires à Bourbon, ainsi que leur possible descendance.

Après 79 jours de traversée maritime depuis la France, Eugène de Froberville et son épouse Caroline arrivèrent le 12 novembre 1845 à Bourbon, où ils passèrent entre 17 et 20 jours, avant de se rendre à Maurice . Les correspondances qu’ils entretinrent au cours même de leur séjour à Bourbon permettent de reconstituer le contexte de l’enquête ethnologique et linguistique menée par Eugène de Froberville auprès d’ex-captifs nés en Afrique. Dans une lettre adressée à sa cousine Amélie de Froberville, Eugène relate s’être livré, durant son séjour à Bourbon, « à l’étude des Africains qui cultivaient les plantations » . Hubert Gerbeau a montré que le trafic illicite à Bourbon avait directement servi à soutenir l’économie sucrière de plantation . Une autre partie des « Mozambiques » mentionnés par Froberville étaient artisans dans des ateliers ou domestiques à Saint-Denis. Eugène de Froberville a eu accès à ces esclaves africains par les propriétaires eux-mêmes, chez qui les Froberville séjournaient. À Saint-Denis, le couple logea chez Adolphe Lory, à Sainte-Marie chez la veuve de Gustave de Nas de Tourris et à Sainte-Suzanne chez Louis de Nas de Tourris (fils de Gustave) qui y possédait une habitation . Les Archives départementales de La Réunion apportent des indications précieuses sur les Lory et de Tourris qui étaient des colons venus en 1826 et 1827 de Maurice à La Réunion . À la même époque, en 1827, Prosper Huet de Froberville (1791-1839), le père d’Eugène, quitta Maurice avec sa famille pour s’installer en France. À la tête de plusieurs sociétés de commerce (domiciliées à Maurice et en France), Prosper avait tissé des relations économiques avec Bordeaux et Liverpool, et aurait profité des conditions plus favorables prises par l’Angleterre, à partir de 1825, relativement à la vente du sucre de la colonie de Maurice . On peut aisément supposer qu’Adolphe Lory (industriel et négociant), Gustave de Tourris (industriel et habitant) et Prosper Huet de Froberville (négociant), tous trois nés à Maurice et de la même génération, entretenaient des relations sociales et-ou commerciales. Le fait qu’Eugène de Froberville transmette à Lory ainé des informations sur l’industrie sucrière à Maurice conforte cette hypothèse . Il semble que les Froberville étaient aussi liés par des relations familiales avec certaines grandes familles de propriétaires de La Réunion. Ainsi Eugénie Huet de Froberville (née Bon), la mère d’Eugène, était apparentée de façon éloignée à Mme Desbassayns. Celle-ci avait invité le jeune couple Froberville à séjourner en novembre 1845 sur son habitation mais sa fille Mme de Villèle étant malade, l’invitation n’a pas pu être tenue .

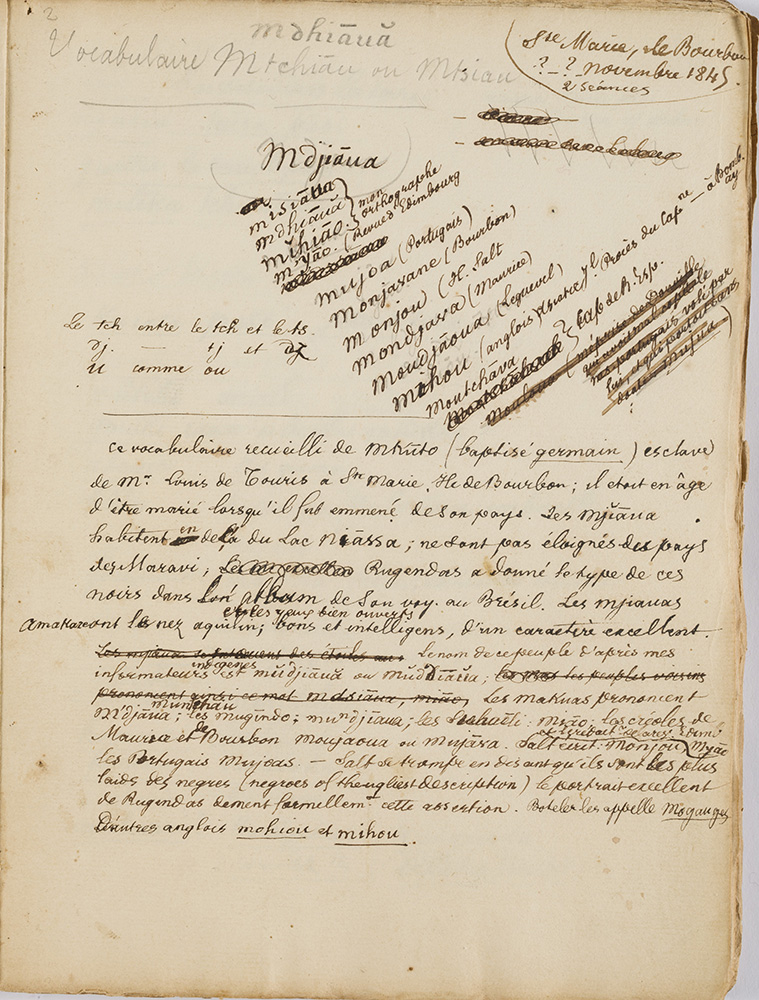

Durant son séjour à Bourbon, Eugène de Froberville se consacra à l’étude des langues est-africaines . On retrouve dans ses carnets d’abondants vocabulaires collectés auprès d’esclaves « Mozambiques » à Saint-Denis, à Sainte-Marie et à Sainte‑Suzanne. Froberville remercie ainsi les propriétaires Adolphe Lory et Louis de Tourris qui mirent à sa disposition « les esclaves africains qu’ils possédaient, le premier dans ses ateliers de St Denis, le second sur son habitation de Sainte-Suzanne » . Des vocabulaires « makua » et « niambane » ont été en outre collectés à Sainte-Marie chez la veuve de Tourris, la mère de Louis Nas de Tourris, qui avait invité les Froberville à loger quelques jours en sa demeure.

À Saint-Denis, Froberville passait son temps à recueillir « des vocabulaires de tous les Noirs Makua qu’il rencontrait », rapporte son épouse Caroline . On pense que Froberville a surtout interrogé des hommes, particulièrement nombreux sur les plantations. Les esclaves hommes dits cafres des de Tourris sur leur habitation de Sainte-Suzanne étaient presque tous assignés à la culture . À Sainte-Marie, invités par la veuve de Tourris, « Eugène a continué à faire du makua et du niambane », rapporte son épouse Caroline . En tout, Froberville a recueilli à Bourbon quatre vocabulaires des langues « moadjaoua » [yao], « maravi », « makoua » [makua], et « makōssi » [aussi confondu dans la catégorie dite « niambane »] » .

Ces données linguistiques nous apportent des indices précieux sur les origines et parfois les trajectoires forcées des esclavisés interrogés. Ceux-ci parlaient plusieurs langues est-africaines, dont certaines ont été apprises durant leur traversée forcée à l’intérieur de l’Afrique, et en particulier durant la période de baraquement sur les côtes. Des variantes de la langue emakhuwa [des Makua] ont été par exemple usitées par des captifs déportés du littoral nord mozambicain vers les îles de l’océan Indien occidental .

À La Réunion, la majorité des dits « Mozambiques » interrogés par Froberville en 1845 étaient des Makua, Maravi, Yao et « Yambane ». Ces groupes socio-linguistiques étaient établis dans des régions parfois très éloignées les unes des autres : les Yao dans le Nord-Ouest, les Makua au Nord, les Maravi dans le Centre Ouest et Nord-Ouest du Mozambique. Les Yao étaient le plus souvent déportés à travers des routes internes jusqu’aux ports de Kilwa ou encore de Moçambique, les Makua et les Maravi des ports de Moçambique ou de Quelimane.

Les langues yao, makua et celles des Maravi (chewa, manganja) sont encore parlées aujourd’hui au Mozambique. Le terme « Niambane » ou « Yambane » était un générique utilisé à Bourbon pour parler de tous les captifs déportés depuis le port d’Inhambane , situé au sud du Mozambique, et ne correspondait pas à une réalité socio-linguistique. Les vocabulaires collectés auprès de dits « Niambane » seraient probablement issus de langues usitées dans la région autour d’Inhambane.

Le fait qu’en 1845, d’anciens captifs de la traite illégale, introduits à Bourbon depuis parfois plusieurs décennies, aient maintenu le souvenir, peut-être parfois la pratique, de langues est-africaines, apparait comme une forme de résistance culturelle contre le processus de déshumanisation de l’esclavage.

Ces esclavisés africains interrogés par Froberville ont transmis des témoignages oraux et des récits de vie en langue créole de Bourbon qu’Eugène de Froberville, lui-même natif de Maurice, parlait sans difficulté. Pour la société des maîtres de Bourbon, l’aristocrate venu de Paris passait pour un curieux, un original qui passait ses journées à interroger des esclaves.

« Les colons ne pouvant comprendre l’intérêt que j’attachais à ce travail, quelques-uns souriaient de mépris. Causer avec un Noir, chercher sous cette laide enveloppe des sentiments et des idées ! Il faut avoir bien du temps à perdre ! disaient-ils », écrivait Eugène de Froberville .

Les discussions avec les maîtres et les témoignages des esclavisés auraient convaincu Eugène de Froberville de la nécessité d’abolir l’esclavage dans les colonies françaises, tant la violence de cette institution était criante à Bourbon. En particulier, la brutalité des femmes propriétaires envers leurs esclaves était terrifiante.

Mes conversations avec les Bourbonnais m’ont rendu philanthrope : je ne crois pas que l’esclavage soit un bienfait pour les Noirs. Ces gens qu’on dit si brutes sentent le malheur et je le sentais lorsque je les voyais pleurer des brutalités dont les dames et les jeunes filles blanches se rendent coupables envers eux. Mme Trollope a parfaitement dépeint les manières dont les maîtresses parlent et usent de leurs esclaves, il n’est rien de plus révoltant, rapportait Eugène de Froberville dans une lettre à sa mère .

Lors d’une excursion à Salazie, son épouse Caroline était assise dans un fauteuil porté tour à tour par des esclaves à l’aide de longs bâtons. Ces esclaves, qui auraient porté « toutes les femmes de Bourbon », appartenaient à Mme Lory, propriétaire d’une habitation près des montagnes de Salazie .

Né en 1815 à Maurice, dans une société coloniale esclavagiste, Eugène de Froberville avait quitté jeune (à l’âge de 12 ans) son île natale pour s’établir en France. C’est durant son séjour en 1845 à Bourbon qu’il dit avoir appris que l’esclavage était « une chose horrible ». Cette dénonciation de la violence de l’esclavage par un membre de l’élite coloniale des Mascareignes va à l’encontre de la mémoire aristocratique qui s’est longtemps efforcée de transmettre le souvenir d’un esclavage à Bourbon plus « humain » qu’ailleurs .

Les colons de Bourbon publiant des manifestes dans lesquels ils affirment officiellement que l’esclave est moralement et physiquement le plus heureux du monde, savent qu’ils mentent officiellement. Cette mauvaise foi politico sociale n’empêche pas les Bourbonnais d’être aimables et hospitaliers. Ils sont fort bienveillants pour tout être couvert d’une peau blanche, écrivait Froberville .

Le discours d’Eugène de Froberville était en fait très ambigu et se modifiait sensiblement selon à qui il s’adressait. Envers ses hôtes, il ne faisait certainement pas cas de ces pensées abolitionnistes. Froberville faisait pleinement partie de la société des maîtres, il était même issu de l’élite coloniale des Mascareignes. C’est ce statut de haut rang qui lui permit d’ailleurs de transgresser en partie les usages de l’époque et d’instaurer un autre rapport entre un membre de la société des maîtres blancs et des esclaves africains : une relation de domination, empreinte de préjugés, mais qui supposait dans le même temps reconnaitre des esclavisés comme des producteurs de savoirs et des acteurs culturels.

Parmi les natifs africains interrogés par Froberville en 1845 à Bourbon, on retrouve les noms de Virginie, Onsinānga, Malāssi et Mtchirima Thomas, qui étaient légalement les esclaves d’Adolphe Lory à Saint-Denis, ainsi que Mkūto Germain, qui était un esclave de Louis de Tourris sur son habitation de Sainte-Suzanne.

Le témoignage de Virginie est d’autant plus exceptionnel qu’il s’agit de la seule femme interrogée par Froberville à Bourbon dont le nom nous soit parvenu. Froberville ne reporte pas son nom d’origine, mais uniquement celui qui lui a été assigné à la colonie de Bourbon, où elle fut déportée et asservie.

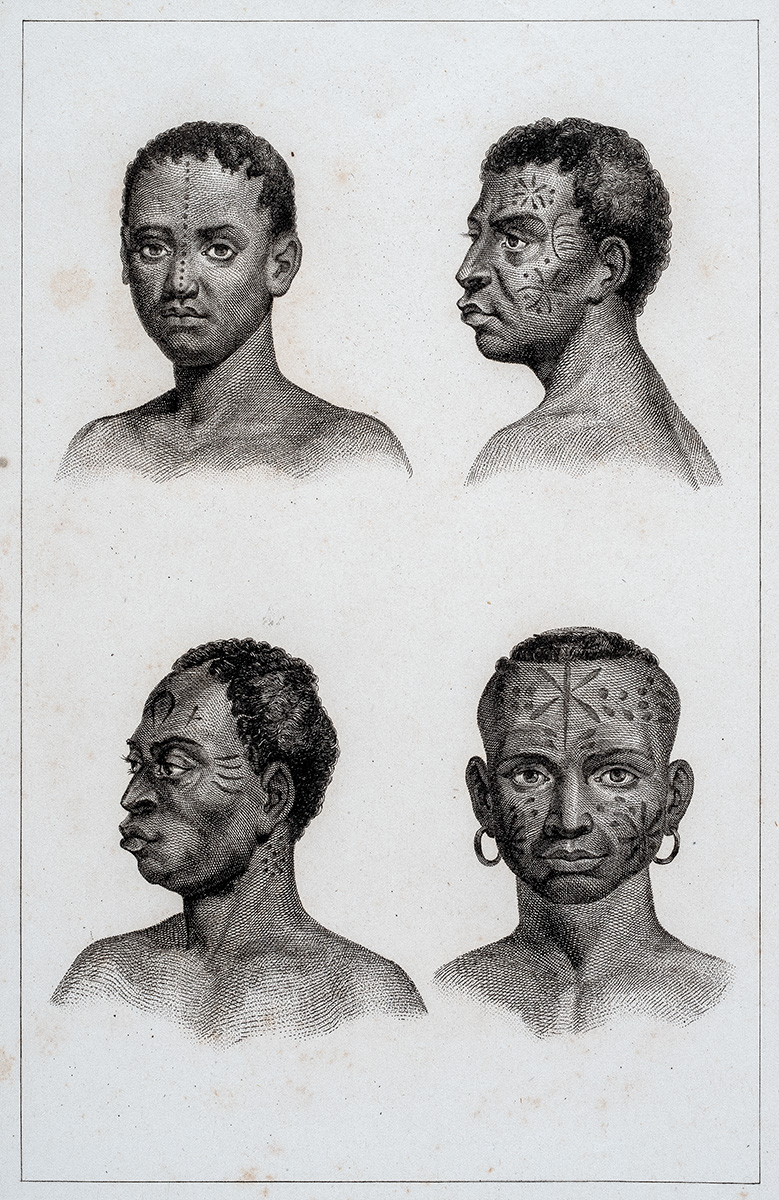

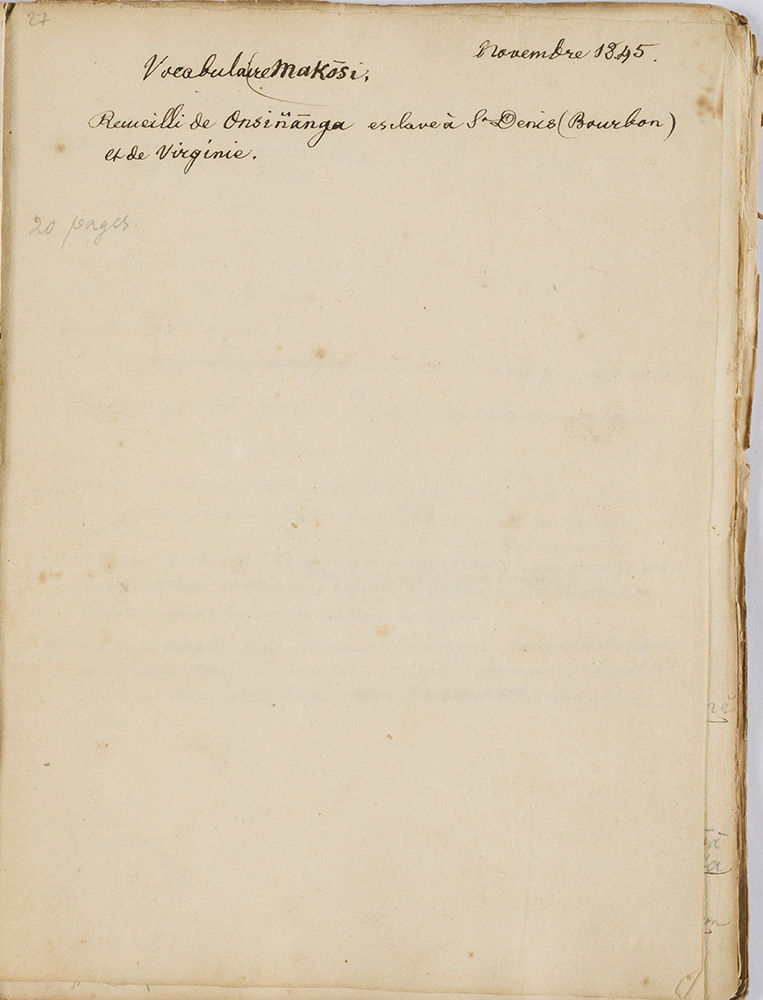

Virginie serait née vers 1809 dans le sud de l’actuel Mozambique. Virginie est présentée par Froberville comme une « Makossi‑Niambane », ce qui indique une origine du Sud de l’actuel Mozambique. Virginie a transmi des vocabulaires « makossi » qui ont été retranscrits par Froberville dans ses carnets sous forme d’un lexique français-« makossi » d’une vingtaine de pages . Outre le souvenir de la langue, Virginie portait des marqueurs culturels de son pays d’origine. Froberville mentionne le « tatouage en relief » qu’elle portait sur le front, sous la forme d’une ligne de « boutons » partant du haut du front jusqu’à la pointe du nez, qui était caractéristique des « Niambane ». Il se faisait avec un petit crochet et un couteau : « on saisit la peau avec le crochet, puis on entaille » . Il s’agissait en fait d’une scarification répandue dans divers groupes du sud du Mozambique.

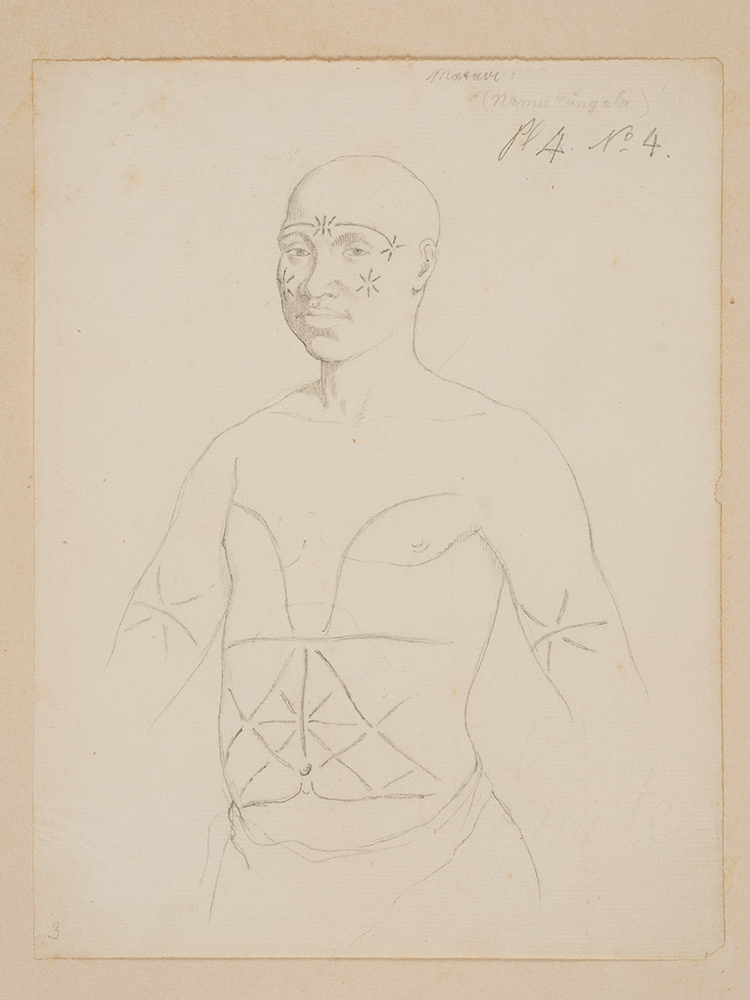

Ce dessin ci-dessus a été très probablement réalisé par Froberville en novembre 1845 au cours de son séjour à l’île Bourbon. Il s’agit du seul portrait dessiné d’une femme « niambane », qui pourrait être Virginie.

Le fait d’être tatoué pourrait indiquer que la personne était déjà initiée aux savoirs de son groupe social d’origine avant d’en avoir été arrachée, c’est-à-dire pour les garçons avoir effectué par exemple les rites de circoncision et pour les filles avoir eu leurs premières menstruations. On peut penser que Virginie avait au moins une dizaine d’années lorsqu’elle fut déportée, dans le courant des années 1820 ou au début des années 1830, depuis la côte sud mozambicaine -probablement de la région du littoral autour d’Inhambane- à Bourbon. Plusieurs expéditions de traite illégale de captifs dits « Yambane » ont été recensées à cette période à Bourbon, impliquant notamment en 1826 le navire Deux-Frères et 1827 le Marie . On retrouve Virginie dans les années 1840 parmi les esclaves de Lory aîné recensés à Saint-Denis . Les entretiens passés en 1845 par Froberville avec Virginie se seraient peut-être déroulés dans la demeure d’Adolphe Lory à Saint-Denis. En 1848, Virginie est enregistrée comme une esclave domestique de 39 ans, de caste « Mozambique », mesurant 1m60, et portant « les signes particuliers ou marques de son pays » ; les tatouages faciaux décrits par Froberville.

D’autres esclaves de Lory interrogés en novembre 1845 par Eugène de Froberville à Saint-Denis étaient décrits comme des « Makossi-Niambane ». Parmi eux, Malāssi et Onsinānga [Onsignānga] ont transmis respectivement des vocabulaires « niambane » et « makossi ».

Onsinānga rapporta avoir quitté jeune son pays. D’après les toponymes et ethnonymes transmis, son pays se situait au sud de l’actuel Mozambique. Auprès d’Onsinānga, Froberville recueillit des vocabulaires « makossi » et aurait peut-être discuté de grammaire et de phonétique. Froberville note à propos de cet esclavisé africain : « l’intelligence de cet homme est très développée » .

Parmi diverses pratiques culturelles « niambane » (tatouages, pratiques ornementales ), Froberville évoque leur musique et danse. Il mentionne « leurs accoutrements hideux lorsqu’ils dansent » . Cette remarque, empreinte de préjugés, est intéressante en ce qu’elle suggère que Froberville a effectivement observé des scènes de danse « niambane » en 1845 à Bourbon. On retrouve des dessins‑croquis de Froberville de ces danses « niambane » qui mettent en évidence les mouvements en ronde ou en file d’hommes et de femmes. Au milieu des danseurs, des musiciens jouent d’un instrument de musique qui ressemble à un xylophone, une pièce centrale dans la culture musicale des Chopi de la province d’Inhambane .

Entre le 20 et le 25 novembre 1845, Froberville interrogea un autre esclave d’Adolphe Lory dans ses ateliers de Saint-Denis. Né vers 1806-1810 dans ce qui est actuellement le Mozambique, « Mtchirima Thomas » se rattachait au groupe d’origine Maravi, qui occupait un vaste territoire dans le centre Ouest du Mozambique, dans une région frontalière avec le Malawi. Les toponymes et ethnonymes qu’il transmit permettent de situer son pays d’origine de façon assez précise : à deux semaines au sud du lac Niassa et à une journée de marche de Senna, poste de garnison portugais situé le long du fleuve Zambèze, que les Maravi appelaient « Lombādzi ». De l’intérieur de la vallée du Zambèze, il fut emmené de force probablement jusqu’au port de Quelimane. Son nom « Mtchirima » est sans doute un dérivé du terme « Tsirimane », qui était le terme employé localement pour Quelimane. Alors qu’il était âgé de 15 ou 16 ans, vers 1825 , il fut déporté à l’île Bourbon, dans un contexte de traite illégale des esclaves. Plusieurs expéditions clandestines signalées par les Portugais en 1827 et en 1828 à Quelimane peuvent être rattachées à des navires impliqués dans le trafic pour fournir Bourbon . Dans cette île, Mtchirima fut renommé Thomas. Dans les ateliers de Saint-Denis où étaient astreints au travail des esclaves de Lory (manœuvres, forgerons, chaudronniers, fondeurs), Froberville recueillit auprès de Mtchirima Thomas d’abondants vocabulaires « maravi » (quelques 80 pages). On retrouve parmi les esclaves de la société de Lory et Pitel recensés à Saint-Denis en 1841, un certain Thomas, âgé de 35 ans, manœuvre, portant les « marques de son pays » . Ces éléments concordent en tout point avec les données collectées par Froberville auprès de Mtchirima Thomas, qui portait le tatouage des Maravi. Celui-ci consistait en une sorte d’étoile entaillée sur le front, sur les tempes, et sur la poitrine. Les Maravi portaient leurs dents incisives limées en pointe .

À Sainte-Marie, Froberville interrogea Mkūto, esclave de Louis de Tourris, qui a été baptisé sous le nom de Germain. Mkūto était en âge de se marier lorsqu’il fut emmené de son pays natal.

Appelés à Maurice et à Bourbon « Moujaoua », « Mujāva » ou « Monjavane » , les Yao occupaient un vaste territoire dans l’actuel Nord-Ouest du Mozambique. Les captifs yao faisaient une marche forcée de parfois plusieurs mois pour atteindre la côte à Kilwa ou Moçambique. Dans ce dernier port de traite, les Yao étaient les captifs les plus nombreux, relevait au début du XIXᵉ siècle un traitant des Mascareignes . Mis au fer et entassés sur les navires, ceux qui avaient survécu à la traversée des mers furent asservis dans ces îles de plantation. Parmi eux, Mkūto avait gardé le souvenir de son pays et la pratique de sa langue d’origine. On retrouve dans les carnets de Froberville une trentaine de pages de mots de vocabulaire traduits du français en yao par Mkūto .

À Bourbon, le yao aurait peut-être été utilisé comme langue de communication par des esclaves fugitifs. Édité dans un ouvrage récent par l’historien Jérémy Boutier , un écrit d’Auguste Logeais contemporain des années 1840 fait référence à des dialogues d’esclaves « marrons » dans une langue africaine jusque-là non identifiée . À la lumière des carnets de Froberville, il a été possible de déterminer cette langue comme étant du yao.

Le maintien, en contexte d’esclavage, du souvenir du pays natal en Afrique orientale, de noms (individuels ou collectifs) d’origine, de langues, ou encore de musiques et de danses, apparaissent comme des formes de résistances culturelles et identitaires de « Mozambiques », qui étaient parmi les derniers esclavisés de la traite illégale à Bourbon.

Allen, R. B., 2001, « Licentious and Unbridled Proceedings: The Illegal Slave Trade to Mauritius and the Seychelles during the Early Nineteenth Century», The Journal of African History 42, no. 1, p. 91-116.

Alpers E. A., 2005, « Mozambique and ‘Mozambiques’ : Slave Trade and Diaspora on a Global Scale », in B. Zimba, E.A Alpers et A.A. Isaacman (eds.), Slave Routes and Oral Tradition in Southeastern Africa, Maputo, Filsom, p. 39-61.

Alpers E. A., 2001, « Becoming « Mozambique » : Diaspora and Identity in Mauritius », in V. Teelock & E. A. Alpers, History, Memory and Identity, Nelson Mandela Centre for African Culture, Mauritius, p. 117- 155.

Boyer-Rossol K., 2024, « Les carnets de l’ethnographe Eugène de Froberville (1845-1847) : des noms et des voix de captifs déportés de l’Afrique orientale aux îles Mascareignes », in S. Zimmerman et N. Marvin (co-dir), « Gender and Slavery : Re-centering the Archives », Esclavages & Post-Esclavages, n°9.

Boyer-Rossol K., 2015, « Entre les deux rives du canal du Mozambique : Histoire et Mémoires des Makoa de l’Ouest de Madagascar. XIXe-XXe siècles », thèse de doctorat en Histoire de l’Afrique soutenue sous la direction de Faranirina Rajaonah (Université Paris 7 Diderot) et la codirection de Gabriel Rantoandro (Université de Tananarive), Université de Paris.

Colin E., 1809, « Notice sur le Mozambique », Annales des Voyages, de la Géographie et de l’Histoire, 9, p. 304-238.

Eyriès, Malte-Brun, 1847, « Analyse d’un Mémoire de M. Eugène de Froberville sur les langues et les races de l’Afrique orientale au sud de l’équateur », Nouvelles Annales des voyages, de la géographie et de l’histoire…, Paris, Arthus Bertrand, ser.5, t.9, p. 216-226.

Froberville E. de, 1848, Notes ethnographiques sur l’Afrique orientale au sud de l’équateur avec planches et cartes géographiques [manuscrit non publié]

Froberville E. de, 1847, « Notes sur les mœurs, coutumes et traditions des Amakoua. Sur le commerce et la traite des esclaves dans l’Afrique orientale », Bulletin de la Société de Géographie, pp. 311-329.

Froberville E. de, 1846, « Analyse d’un Mémoire de M. Eugène de Froberville sur les langues et les races de l’Afrique orientale au sud de l’équateur », Extrait des Procès-Verbaux de la Société d’Histoire Naturelle de Maurice, du 6 octobre 1842 au 28 août 1845, p. 58-69.

Froberville E. de (sans date), Notes ethnologiques sur l’Afrique orientale 1846-1847 [manuscrit non publié]

Gerbeau H., 2005, L’esclavage et son ombre. L’île Bourbon aux XIXe et XXe siècles, Thèse pour le doctorat d’Etat, sous la direction du professeur Gégard Chastagnaret, Aix-en-Provence,

Gerbeau H., 2002 ? « L’océan indien n’est pas l’atlantique. La traite illégale à Bourbon au XIXe siècle », Outre-mers, tome 89, n°336-337, 2e semestre, pp. 79-108.

Logeais A., 2022, Loisirs. Nouvelles de Bourbon, Texte présenté par Prosper Eve et Thierry Caro, Cicéron Éditions.