Et si les communautés indiennes et chinoises bénéficient d’une relative tolérance quant à la pratique de leurs cultes, elles n’ont pas accès à la reconnaissance et à la légitimation « artistique ». Le discours intellectuel dominant est au service de la puissance de la France et de la « civilisation de la varangue », à savoir celle des grands propriétaires terriens, porteuse des ambitions impériales de la métropole . Ne sont entrés dans l’histoire des arts visuels que les objets artistiques s’inscrivant dans la tradition de la culture dominante. Comme l’écrit C.A. Célius, l’infériorisation et la déshumanisation de l’esclave « impliquent une négation de sa capacité à créer et une occultation de ses pratiques de création » … « L’être sans « art » est une des composantes de la figure de l’esclave construite par le maître. Cette image a profondément imprégné l’histoire de l’art et l’esthétique » . L’héritage collectif de la société réunionnaise a ainsi intégré peu d’objets d’art et de culte des communautés asservies. C’est donc avec une double absence (de paroles et de traces) que les artistes contemporains doivent composer lorsqu’ils se saisissent de la question mémorielle de la traite et de l’esclavage.

« Mémwar : couler Kréol », « Les arts déchaînés » , « Les bouts de bois Hurlants / au fil de la mémoire », « L’Abolitoire » , « Fêt Kaf Têt Kaf Ombline Maloya » , « Kaf an tol » , « Chambre Noire, chants obscurs » , « Bwadébène » , «Regards croisés sur l’esclavage » , « Aboli, pas aboli l’esclavage » , les commandes publiques réalisées à l’occasion des anniversaires de l’abolition de l’esclavage … autant d’expositions qui témoignent du véritable basculement qui s’opère dans le courant des années 1990, avec l’apparition dans la sphère publique d’expositions et de manifestations touchant de près ou de loin à l’esclavage : une profusion qui rend d’autant plus éloquent le silence généralisé qui régnait jusqu’alors sur cet épisode douloureux de l’histoire. Cet éveil est lié à l’ébullition militante qui opérait dans la sphère privée depuis les années 70 et qui a pu éclater au grand jour au cours des années suivantes. La Réunion des années 1980 et 1990 va vivre une très forte effervescence culturelle, à la faveur de l’arrivée de la gauche au pouvoir, d’une ouverture des politiques publiques aux questions identitaires, en correspondance avec un contexte européen favorable à l’émergence des langues et cultures régionales.

De quelle manière les artistes plasticiens se saisissent de cette question mémorielle ? Quelles formes et quel langage plastiques sont activés ? Quels partis-pris esthétiques ? Quels positionnements politiques ? La dimension éthique et politique est indissociable de la question mémorielle de la traite et de l’esclavage : elle traverse l’ensemble de la production plastique sur ce sujet, qu’il s’agisse des démarches des artistes qui ont fait de cette question l’épicentre de leur travail, ou de celles qui l’intègrent dans leur production de manière périphérique, ou encore des œuvres venues en réponse aux très nombreuses commandes qui ont été passées lors des anniversaires successifs de l’abolition de l’esclavage par les collectivités à partir des années 80. Globalement, sur le plan formel, on constate l’existence d’un vocabulaire plastique de base récurrent dans les représentations (peinture, sculptures) : motifs, postures, figures graphiques qui disent l’oppression et la domination, mais aussi la rébellion, la libération, le marronnage comme des captifs les mains dans le dos, les schémas des soutes de bateaux négriers, la chaine brisée, les représentations d’hommes et de femmes debout, libérés des chaînes. Outre ces éléments caractéristiques, un large éventail de pratiques se déploie, où la transversalité occupe une place importante ainsi que l’appropriation de pratiques vernaculaires.

Wilhiam Zitte, Jack Beng-Thi et Karl Kugel ont construit leur démarche artistique autour de ces questions de la mémoire, de la résilience et de la reconstruction du lien.

Artiste autodidacte, nourri dans les encyclopédies, Wilhiam Zitte après un passage au séminaire devient instituteur. C’est dans le cadre de son enseignement auprès d’élèves de milieux très défavorisés qu’il expérimente des techniques et des matériaux « pauvres » (papier journal, safran, yaourt, terres broyées, etc.) qui deviendront le socle de sa production plastique. Militant pour la reconnaissance de l’identité réunionnaise, Wilhiam Zitte a développé une vaste production (peintures, sculptures, dessins, pochoirs dans l’espace public, interventions dans le paysage, collectes, textes, production et commissariat d’expositions…) réunie sous le terme générique d’« arcréologie ». « Débroussailler les pistes en friche ou peu explorées de la mémoire marronne » , réhabiliter l’image du Noir, restaurer l’histoire de l’île et celle des composantes les moins valorisées de la culture créole : le projet plastique de Wilhiam Zitte est éminemment éthique et politique, mais porte aussi une dimension profondément mystique et religieuse. Le plasticien parcourt les archives de l’île, tout comme les paysages, à la recherche de vestiges du marronnage et de l’esclavage, collectionne, les détourne pour inventer un langage plastique qui lui est propre. Lorsque l’histoire a effacé les traces, il les crée lui-même.

Des archives il exhume, au début des années 1990, une série de photographies anthropométriques, datant de 1863, réalisées par Désiré Charnay : ces images brutales et troublantes, présentent, tel un catalogue de taxonomie, des « types raciaux », simplement étiquetés « Cafres, Malgaches, métis Arabes, Chinois, noirs Créoles »…. Hommes, femmes, enfants, de face, de dos et de profil, et parfois les chaînes aux pieds, mis à nu ou à demi-nus devant l’œil du photographe pour « les besoins de la science » de l’époque. Wilhiam Zitte réalisera en collaboration avec l’historien Sudel Fuma et le poète Carpanin Marimoutou, une exposition intitulée « Chambre noire, Chants obscurs » montrant au public ces photographies, longtemps oubliées au Muséum d’Histoire Naturelle de Saint-Denis. L’exposition, accompagnée d’une publication, a été présentée au Musée de l’Homme à Paris et au palais Rontaunay à Saint-Denis en 1995.

Cette rencontre douloureuse et salutaire avec ces terribles clichés est fondatrice dans le travail de Wilhiam Zitte. Comme l’écrit Jean Arrouye, « du choix de ces images et du rôle emblématique que l’artiste leur attribue découle toute son esthétique » . Par un procédé d’agrandissements successifs des photographies originales au moyen d’une photocopieuse, il réalise notamment une série de portraits en grands formats peints sur toile de jute, intitulée « Ombline maloya » : les visages obtenus ont les traits durs et contrastés, transformés par le traitement plastique opéré par l’artiste. Ils sont méconnaissables de près, mais avec du recul ils se recomposent, comme transfigurés, le regard résolu et comme habité d’une présence nouvelle.

Ces peintures ont été exposées en 1992, à l’occasion des festivités du 20 décembre, et en collaboration avec Antoine du Vignaux , dans le cadre d’une recherche plastique sur l’image du Noir dans un lieu hautement symbolique à la Réunion : le domaine Panon Desbassayns (Musée historique de Villèle). Wilhiam Zitte a proposé une série des grands formats intitulée « Ombline maloya » mettant en scène une galerie de portraits d’ancêtres qui, dans ce lieu symbolique prenait, selon Jean Arrouye, « valeur de retour des refoulés » .

Wilhiam Zitte peint sur des toiles libres, sans châssis ni cadre. Des vieilles toiles de jute récupérées, mais aussi des fonds de tonneaux, des tôles rouillées, supports qui entrent en résonnance avec les emballages des marchandises qui voyageaient avec les esclaves… Ces matériaux sont, selon l’artiste, encore habités par « la mémoire de ceux qui étaient parqués dans les cales des bateaux négriers » : il les prend comme témoins allégoriques, en l’absence de toute autre trace matérielle, si ce n’est les froides listes comptables des notaires.

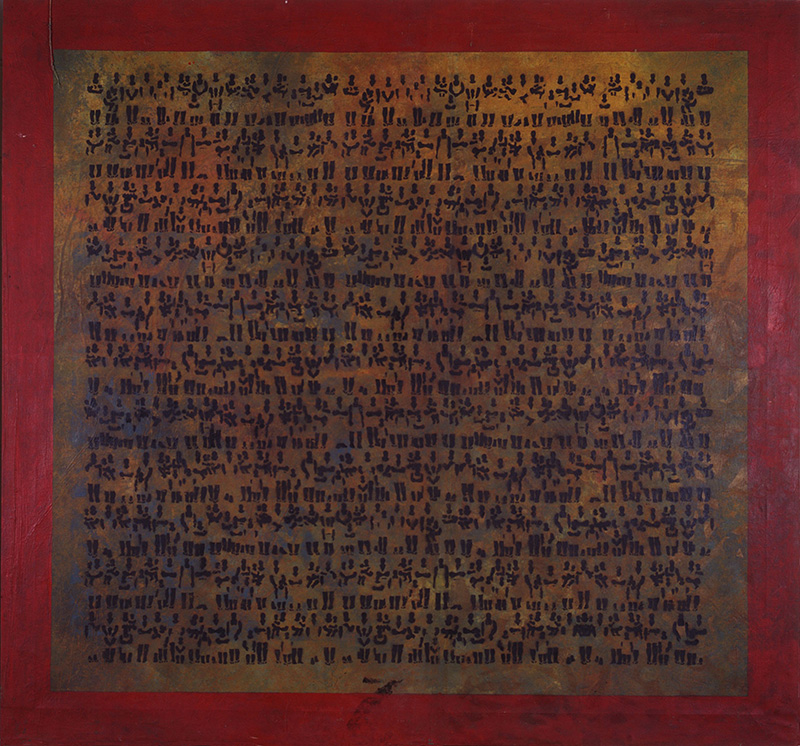

Ainsi sont nées les Têt Kaf devenues emblématiques de son travail. Parfois portraits imaginaires, parfois portraits d’amis, ou déclinés à partir de photographies anciennes ou d’images récentes récupérées dans la presse, elles prennent rapidement valeur de signe de ralliement et de symbole. L’artiste les dissémine sous forme de pochoirs sur les murs, sur le « black » (bitume), dans la ville, dans le paysage, mais aussi sur des journaux, des post-it, des affiches et des autocollants. Il perpétue cette démarche de contamination graphique avec le motif des personnages détournés des schémas des cales des navires négriers : il transforme les corps allongés et enferrés en ribambelles de silhouettes libres, dansantes que l’on retrouve sur des toiles mais aussi imprimées ou brodées sur des tissus (chemises, nappes…), ou en motifs sur des objets de design d’intérieur (abats jours en tôle découpée ou en céramique). Dans la série « Domoun 97.4» et « Alfabé Domoun », l’artiste se saisit de photographies de groupes d’hommes, femmes, mères à l’enfant, qu’il détourne et installe côte à côte, et transforme en pictogrammes : les petites silhouettes noires deviennent un alphabet, donnant lieu à des textes cryptés, dans des toiles de grand format aux motifs répétitifs.

Le travail de mémoire est prolongé en 1994 par l’exposition « Kaf an Tol », présentant quatre cents Tèt Kaf à l’Office Départemental de la Culture à Champ-Fleuri , et un extrait du livre d’or du musée du génocide à Pnom-Penh. Quatre cents « représentations » , qui déploieront leur regard dans de nombreuses expositions et sur de nombreux sites, dont le tunnel d’Art’Sénik, à la Ravine des Sables, en 2000, lors de l’exposition « I rogard pa ». « Tracées épiphaniques, écrit Colette Pounia : Beaucoup de têtes dans un tunnel, comme beaucoup de petites lampes allumées à notre mémoires faiblissante, pour la possibilité d’en-facer le cri étouffé. (…) Le parcours est un enchevêtrement de trajectoires, comme dans les contes, de filiations avec les ancêtres et de croisements de visions » .

Les interventions de Wilhiam Zitte dans le paysage sont anciennes : dès la fin des années 1980 il se met en quête de vestiges de l’Histoire et investit le site naturel de Piton Rouge, cône volcanique s’élevant à 2 397 mètres, ancien lieu de marronnage. L’Office National des Forêts y a mis à jour des plants de pommes de terre ainsi que des ossements. En 1990, à l’occasion du bicentenaire de la commune de Saint-Leu, la municipalité commande un ensemble de sculptures à Gilbert Clain , représentant un esclave endormi et son rêve de liberté. Les sculptures sont installées dans l’ancien cratère du Piton Rouge. Ce « mémorial aux Noirs Marrons » n’habite pas seul sur le volcan éteint dominant la mer. Non loin de cette commande officielle, Wilhiam Zitte a discrètement installé ses propres monuments : amas de pierres, galets installés dans les arbres, « Tèt Kaf » taguées sur le sol et sur les panneaux de l’Office National des Forêts. Il a fabriqué les vestiges de cette civilisation marronne dont on n’a retrouvé si peu de traces. Il leur a créé des tombes, des restes de culture. Par ces éléments tangibles, comme des preuves qui sont d’autant plus parlantes qu’elles ne sont pas ostentatoires, le paysage devient habité, peuplé et vivant. L’artiste dit inventer les traces que l’histoire a effacées : « notre mensonge, dit-il, peut consolider la mémoire. Et nous avons besoin de cela » .

Ce travail à Piton Rouge n’a jamais été « mis en exposition » au sens esthétique du terme, ni reproduit dans une publication. Il n’est pas signé. C’est une « oeuvre ouverte ». Les randonneurs souvent ajoutent leur pierre, leur marque… sont-ils conscients de participer à une oeuvre d’art ? Leur intention est-elle chargée de sacré ? Rendent-ils un hommage ou effectuent-ils ce geste comme un rituel obscur lié au lieu et à son aura ? Wilhiam Zitte questionne les limites entre sacré et profane… Comme pour ce « Ti bon dié » que l’artiste a inventé au bord d’une route, et que la population s’est approprié en y apportant des offrandes de fleur, bougies, encens… sans savoir que c’était une oeuvre d’artiste…

L’art de Wilhiam Zitte est un art funéraire. Ses Têt Kaf luttent contre la mort, « ce pays, écrit Chris Marker, où l’on va en perdant la mémoire » . Son enjeu principal, même exposé dans des lieux d’art contemporain (galeries, institutions et autres temples de l’art), est avant tout d’ordre éthique. C’est un art cultuel, à l’instar des statues et masques africains ou des effigies coptes : ils sont des vecteurs de force vitale, des représentations sacrées, « des visages victorieux qui réparent le tissu du monde » . Leur vocation première n’est pas d’être vendue sur le marché de l’art et d’être accrochée dans un musée ou sur le mur d’un salon, mais bien de donner une représentation aux milliers d’hommes enfouis dans l’oubli afin de reconstruire le lien entre les vivants et les morts. « Quels sont les documents, dit l’artiste, permettant de dire qu’il y a eu l’esclavage ? A part quelques actes notariés, où sont les traces ? Je refais les archives. On a besoin de ce mensonge » . En dressant le portrait d’un ancêtre mythique, le projet de Zitte vient donc combler un vide, répondant à l’impérieuse nécessité de dire, montrer, rendre un visage à ceux que Carpanin Marimoutou nomme des « fantômes » . Transformer les « Kaf » en regardeurs, les sortir de l’oubli, leur donner une présence, une existence, les « re-présenter » revenait à les faire passer du statut de spectre à celui d’ancêtre.

L’art de Wilhiam Zitte est un art politique, dans sa volonté de construire une autre image du Noir dans La Réunion d’hier et d’aujourd’hui. Montrer le Kaf rebelle, le Kaf debout, le Kaf mystique, c’est d’une part rompre avec les représentations doudouistes comme avec l’image de soumission héritée de l’histoire. D’autre part, le refus de tout parti-pris fictionnel qui aurait peuplé son univers de personnages inventés, au profit du document et de la trace à connotation archéologiques, lui permet de prendre part au réel, ce qui est une manière d’ancrer les êtres de chair et d’os dans l’Histoire véritable. « Dans le fondement de notre identité il y a un élément, une composante qui n’a pas été prise en compte. C’est notre action de faire en sorte qu’elle le soit. Si on en parle toujours en termes de « moukatage », de plaisanterie, de critique humaniste, si l’image du Noir passe par les caricatures « Y a bon banania »… Et encore, aujourd’hui on a droit à l’image du Noir de l’extérieur, l’image américaine qui est surprenante… où est l’image du Noir à La Réunion ? Qui apporte une définition ? » . Son travail autour de l’image du Noir s’inscrit dans une réflexion plus globale sur l’histoire de l’art et la question des critères esthétiques . Il n’aura de cesse d’inviter les artistes à travailler sur la question mémorielle, notamment au travers d’expositions collectives dont il fut le commissaire : « Bwadébène » en 1997, « Aboli pas aboli l’esclavage » en collaboration avec Julien Blaine et André Robert en 1998. La prise en compte d’une histoire de l’art réunionnais, créole, étant l’une de ses préoccupations majeures, il était de nécessité impérieuse qu’elle ne soit pas fermée aux seules exigences d’une vision euro-centrée. Son positionnement épousait ainsi ceux des courants culturels et politiques mondialisés « Black is beautifull » (qu’il traduisait en créole réunionnais : Kaf lé joli) comme celui de la Négritude. Il le prolongeait avec un questionnement des critères artistiques et esthétiques, y compris ceux qui président aux représentations populaires liées aux phénotypes : « Parce que le Malbar a le nez fin, les cheveux lisses, il est plus beau que le Kaf aux grosses lèvres. Je vais à l’encontre de cette esthétique générale »

In fine, plus qu’un hommage ou un mémorial à un monde ancestral qui erre sans sépulture, la démarche arcréologique de Zitte propose « des figures qui autorisent enfin le travail du deuil » et ce faisant construit les fondements d’une « civilisation revendiquée comme porteuse de sens et de mythes, à la fois postulée/fantasmée, rêvée et réelle, créole » .

Jack Beng-Thi a 28 ans lorsqu’il rentre à La Réunion en 1979, après 10 ans d’absence. Formé à l’école des Beaux-Arts de Toulouse et à l’Université de Paris VIII, il a multiplié les voyages en Europe et en Amérique latine. La coupure d’avec l’île et la rencontre avec d’autres civilisations ont créé la conscience du vide et il est, dès cette époque, confronté à la problématique de l’absence, du néant, du manque de mémoire de sa société. 400 ans d’histoire c’est déjà si peu, et lorsque cette histoire s’effiloche dans l’oubli collectif, sur quel socle bâtir les représentations de soi et de son peuple ? Pas de traces, pas d’images de la traite négrière, si peu d’écrits sur l’esclavage, et tant de silences ! Si, comme l’écrit Chamoiseau, la « vérité » de l’esclavage est à jamais perdue, faute de témoignages, si nul ne peut dire l’horreur de la traite, il semble pourtant que la plongée dans l’enfer de la cale soit une condition nécessaire pour sortir de la nuit coloniale. L’artiste va, comme le marqueur de paroles, se faire révélateur, créateur et témoin direct d’une mémoire à laquelle il donne chair.

Une résidence à la cité Internationale des Arts à Paris, en tant que représentant de l’école des Beaux-Arts de Toulouse, lui a permis, en 1977, de plonger dans les archives de l’hôtel Soubise, dans le cadre d’une licence puis d’une maîtrise à Paris VIII. Il lit tout le Code Noir. “Et c’est là que m’est apparue la problématique du corps confie-il. Ce que le corps a subi. La problématique physique autour de la déchéance de l’être. C’est vraiment le problème fondamental pour moi” . C’est une véritable quête orphique que Beng-Thi a entamé : aller chercher les noyés de l’histoire, explorer, au risque d’être changé en statue de sel, l’enfer de la cale pour en ramener les fantômes et les réincarner. « J’ai découvert, lors de mes recherches, un corps allongé, en situation de crise et de drame… Je me situe à l’intérieur de cette histoire » , dit-il.

Après sa plongée dans les archives, il entame un face à face avec la matière. « Je commence à travailler le corps et à le positionner (…). Puisqu’il n’y a pas d’écrits, pas de livres qui racontent cette histoire, (…) je prends ma création comme un médium important qui va raconter »… L’artiste élève son expérience directe, sa présence au rang de témoignages, donnant à l’imaginaire la fonction primordiale de construire dans le présent le socle que l’histoire n’a pas laissé et sur lequel peut s’élever l’homme nouveau.

Et c’est dans l’atelier que Beng-Thi va rejouer le drame et le transcender. Dans une grande cuvette, un magma d’argile que l’artiste arrose dans des mouvements de pluie. Il plonge ses mains dans la terre, et en retire des lambeaux de chair vive. La terre, matériau primordial, relève d’un choix fondamental pour l’artiste, et lui permet d’avoir un contact physique avec le corps : « en touchant cette terre, dit-il, de manière tout à fait métaphorique, je touche la peau et le corps, au niveau physique. C’est quelque chose de tactile » . Un corps se constitue sous nos yeux, encore allongé, en sommeil. Après une première étape de séchage, le sculpteur sort le corps de son sarcophage de plâtre, et, immédiatement, le plante droit, à la verticale : un personnage se tient désormais debout. Un autre vient le rejoindre bientôt, puis un troisième… Puis l’artiste les prend un à un, et donne une identité particulière à ces formes identiques. Ses mains scarifient la matière encore fraîche, et referment les béances accidentelles, cicatrisent les plaies, réparent les chairs, greffent de la peau, soignent les blessures. Accidents d’ateliers, accidents de l’histoire, l’artiste abolit le temps et réunit sous ses doigts “les copeaux d’épiderme éparpillés par le vent” .

Ce passage dans l’espace confiné et secret de l’atelier constitue une étape fondamentale pour comprendre la démarche de Jack Beng-Thi. C’est à ce moment précis que l’artiste répare l’histoire et qu’il incarne dans la matière les fantômes de la tragédie océanienne, pour qu’enfin puisse se faire le travail du deuil. Il use volontiers d’un vocabulaire médical pour décrire ses gestes, et précise que l’utilisation du plâtre et des prothèses de fer pour que les corps tiennent debout n’est pas anodine. Mais il n’est pas seulement médecin, il se fait également sorcier, lorsque, par une gestuelle très proche de certains rites d’exorcisme, il jette des préparations de terre colorée sur les corps . Les incantations ne sont pas très loin, et semblent sortir de la bouche même des personnages émergeant d’un long sommeil. L’artiste parle d’acte fondateur, manifeste et transcendant, annonciateur d’une renaissance mentale, de renversement des images pour assurer la reconstruction nouvelle, pour que jaillisse la métamorphose attendue .

Une transmutation s’opère sous les mains de l’artiste et l’atelier se fait l’antithèse de la cale du navire négrier : dans cet athanor d’alchimiste, naît une nouvelle race d’hommes debout, en marche.

Au fil de la mémoire, Les Bouts de bois hurlants, Nostalgique sweet vacoa, Arrachement Carg. C12, Territoire Maïdo/Incision/arrachement, Ligne Bleue-Héritage, La constellation des manquants… Les œuvres de Beng-Thi, aux titres évocateurs, posent la question du corps et de se(s) territoire(s), et c’est par le biais de la mémoire (une mémoire à explorer, éclairer et reconstruire) qu’il va créer le lien primordial et générique qui fait d’un ensemble de corps, un peuple debout.

La problématique du corps et celle de sa monstration sont fondamentales. Après les avoir, selon ses propres termes “sortis des archives”, l’artiste se trouve confronté à la question de leur représentation. Dans la grande majorité des pièces créées au début des années 90, le corps est présent physiquement, à travers des représentations semi-réalistes en terre cuite. Issues du même moule pour chaque série, elles ont la même dimension, variable selon les installations, et pouvant aller jusqu’à 1,60m de hauteur. Elles apparaissent comme des bustes que l’artiste aurait démesurément prolongés par un corps monolithique, sans jambes et sans bras, sortes de momies ou de chrysalides affublées d’une tête. Ainsi les corps sont réduits à leur plus simple expression. Cette absence d’anatomie et de proportions au sens occidental du terme rapproche les sculptures de Beng-Thi d’une grande partie de la sculpture traditionnelle d’Afrique Noire et de l’Egypte, dont la fonction était d’être le support du “double” immortel de l’ancêtre après sa mort terrestre. En effet, dans ce que Cheikh Anta Diop nomme “le canon nègre”, peu importait le réalisme de la représentation, que les bras ou le buste soient trop long ou trop courts, puisque ce n’était qu’un symbole de l’ancêtre de retour parmi les vivants.

De manière générale, la partie supérieure (les épaules, le cou, la tête) est modelée avec réalisme. Le reste du corps se fond dans un tronc dont la forme varie selon les installations.

Relever la tête, se tenir debout … S’il est parfois allongé (comme dans Mira Slum, Arrachement Carg. C12), le corps est le plus souvent dressé à la verticale, dans une posture dynamique. Les corps sont ligotés, amarrés, fagotés, et, dans le même temps parviennent à tenir debout et à dégager une forte synergie. De ces impressions contradictoires de paralysie et de mouvement naît l’idée d’un combat, d’une lutte. Comme si ces têtes, qui sont comme douées de langage, émergent de leur gangue et de leurs fers. Le fil, très utilisé par Beng-Thi, contribue à cette ambivalence : la corde, le raphia naturel et coloré, le fil de fer, le fil de nylon des pêcheurs, la fibre optique… le fil attache ou libère, il relie, suspend, il ornemente et vient rythmer graphiquement les surfaces.

Par ailleurs, le corps se présente rarement seul mais dans des installations pouvant comporter de deux à trente personnages. L’artiste passe de la statuaire à l’installation et l’ensemble des corps positionnés dans l’espace va donner le mouvement. La dimension collective est très présente dans la démarche de Beng-Thi. Parti sur une recherche de ses origines et de celles de sa famille, c’est finalement l’histoire de son peuple qu’il se met à dire et à construire. “Je parle de mon corps, dit-il. Du corps des autres aussi. C’est nous. C’est notre histoire. Je me situe à l’intérieur de cette histoire”. Ce qui l’intéresse donc, au-delà des ascendances vietnamienne et bengali de sa famille, c’est cet “arrachement des corps du continent vers l’île”, cette projection dans l’espace qui va être à l’origine, dans un contexte historique et politique particulier, de la naissance d’un peuple. Cette idée de genèse d’un peuple nouveau est celle qui lui permet de transcender le corps, ce “corps fractionné dans sa finitude, son désastre et sa vulnérabilité” .

La question du territoire est fondamentale, dès le départ. Il s’agit d’explorer les espaces enfouis de la mémoire : descendre dans l’enfer de la cale, parcourir l’étendue des mers où traîne encore pour l’œil clairvoyant la “fumée des hauts faits où charbonne l’histoire” , plonger au fond de l’océan à la recherche des os rongés par le sel, regarder “derrière le paysage” de l’île, où se cachent encore les ombres des peuples au travail sous le joug du maître et dire la mélancolie liée à l’impossible retour vers les ailleurs fantasmés que sont les territoires d’origine… De manière explicite, de nombreuses œuvres font référence à cette problématique du lieu, y compris dans leurs intitulés mêmes. Qu’il s’agisse d’œuvres in situ, comme Territoire Maïdo/Incision/Arrachement , ou d’installations, telle Ligne bleue-héritage exposée à la Biennale de Cuba en 1997, ou encore « Au fil de la mémoire… », les œuvres de Beng-Thi racontent le lien ambivalent noué avec les territoires qu’il s’agisse des terres d’origine, de la terre d’élection, ou de l’océan, à la fois linceul, barrière liquide infranchissable, et élément sacré aux vertus purificatrices. La démarche de Jack Beng-Thi s‘inscrit dans un processus de « reconquête » des territoires spoliés par l’histoire. “Nous avons, dit-il, été longtemps confinés dans des espaces trop petits, la cale du bateau, l’habitation, et les interdictions de toutes sortes”… et si les toutes premières œuvres qu’il expose sont des petits formats, en bas-relief, très vite, tout au long des années qui suivront, le corps va se dresser et se positionner dans l’espace, par l’utilisation de la ronde-bosse, d’une part, et par sa disposition dans des installations. L’artiste propose également une ouverture sur un espace transcendant, matérialisé par certaines œuvres qui convoquent l’infini stellaire, métaphore de la dimension spirituelle, par ailleurs très présente dans son travail : Territoire stellaire. 150 gardiens au pays des étoiles, La constellation des manquants, La pyramide aux esprits… L’espace symbolique de la liberté, celui de la conscience, sont également les fondements pour une nouvelle relation à l’île. Ouvrir l’espace de « soi-même » pour permettre la reconstruction du lien générique et fonder la société.

Le travail de Beng-Thi peut s’apparenter à un hommage funèbre, un rite funéraire pour les « têtes crépues de l’innombrable enfouies sans nom dans l’abîme » afin qu’accédant au statut d’ancêtre, elles puissent venir nourrir et soutenir les générations présentes et futures. C’est le corps réparé, vertical, l’homme debout qui fonde cette société. Et lorsqu’en parlant des victimes de la traite, Beng-Thi dit “ce sont eux qui nous maintiennent en vie”, il s’insère dans un substrat anthropologique où, de la côte est de l’Afrique à la Nouvelle-Calédonie en passant par la grande île de Madagascar, la terre où reposent les restes mortels des ancêtres est le lieu privilégié d’ancrage du groupe. La Réunion et l’océan Indien constituent ce territoire.

Karl Kugel est photographe et créateur visuel. Lauréat notamment d’une bourse de la Villa Médicis Hors les Murs pour un projet en Chine, il a cofondé le groupe de photographes BKL qui, de 1990 à 1994 a suivi à La Réunion l’évolution de trois quartiers en mutation, à travers un projet de création et d’édition intitulé « Entre Mythologies et Pratiques », regroupant photographes, sociologues, artistes, philosophes… Il s’est installé dans l’île et a déployé un travail fortement ancré dans les territoires de l’océan Indien (Mozambique, Afrique du Sud notamment). Il pose comme épicentre de sa démarche la relation au corps, au sacré et aux territoires avec une approche poétique et artistique aux contours ethnographiques et aux résonnances politiques et symboliques fortes : « Récits des corps » (1997-2002), « Camp Calixte » (2003), « Et les engins vont Retourner la terre » (2004), « Makwalé » et enfin « Le Jardin de la mémoire » qu’il crée à Ilhà de Moçambique, dans le cadre du programme UNESCO « Routes de l’esclavage ».

Renouer le dialogue, relier les pratiques et les territoires, créer du lien : le travail de Karl Kugel trouve sa substance très exactement à l’endroit où germe et croît l’aventure humaine et artistique. Au centre de son travail, le lien, que l’on tisse comme une réponse victorieuse à la violence de l’histoire, à l’exil des groupes humains arrachés et déportés. Le lien au corps, le lien au sacré, à la terre, aux territoires d’origine : le lien qui fonde le lieu et qui pose La Réunion à l’intérieur d’un espace partagé avec le pays Makwa, mais aussi Madagascar, Mayotte, l’Afrique du Sud… L’océan Indien est un vaste pays, et Karl Kugel l’explore au fil de la mémoire, du dialogue des cultures et des rencontres fertiles.

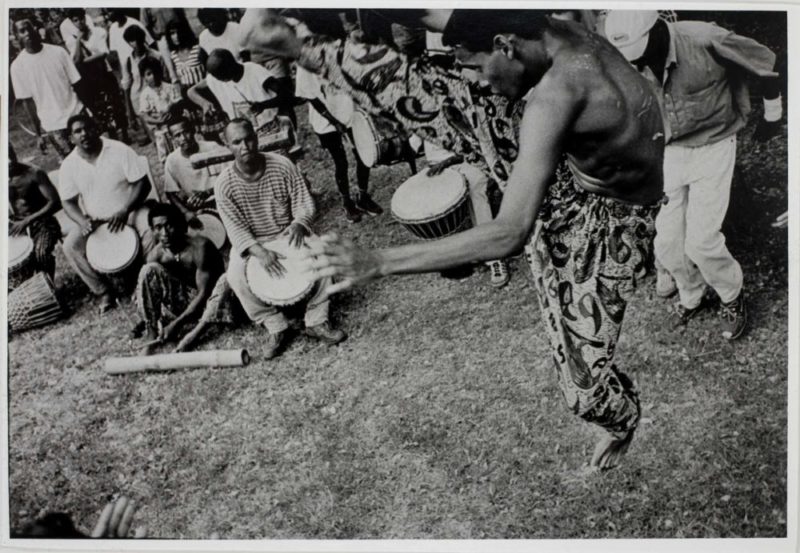

Son travail sur la tradition des danses de combat, commune aux descendants d’esclaves, l’amène à travailler avec des photographes du Mozambique (Ricardo Rangel, Kok Nam…). Il met en place des échanges réguliers entre les deux pays, permettant la création d’un flux d’images regroupées ensuite dans une installation puis une édition intitulées « Saudade de l’espoir ». Une œuvre qui, selon les mots de l’artiste, « oscille entre le témoignage d’une période sourde de l’histoire du Mozambique – celle de la colonisation et de son système social d’apartheid, suivie de près de 15 années de guerre civile – et l’émotion face à la beauté profonde de la vie » .

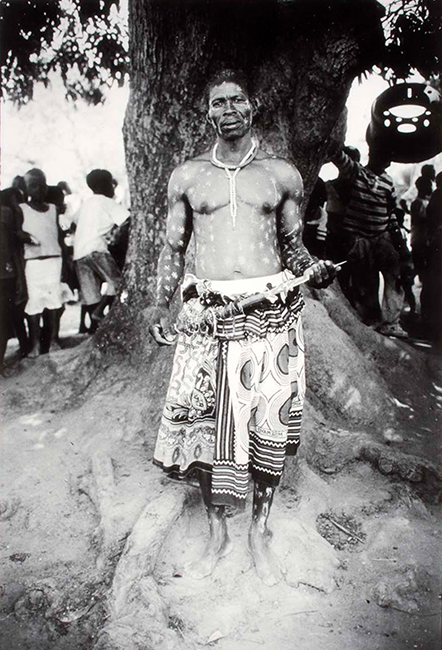

Créée dans un va-et-vient régulier entre le Mozambique et La Réunion, Makwalé est une « cérémonie laïque », pour laquelle Karl Kugel réfute le terme de « spectacle ». C’est une œuvre protéiforme et récurrente mêlant images, chant, poésie, musique, danses de combat. Elle convoque des marqueurs culturels communs aux deux cultures : « du “jako” réunionnais, personnage mystérieux du culte malbar, au “wanalombo” mozambicain, médiateur “divin”, clé des rites d’initiation en pays makondé » . Avec plus de quatre cents photographies, un film sur le dernier Jako Promès, et un cercle d’intervenants qui s’élargit à chaque nouvelle expérience publique, Makwalé est une création visuelle et vivante qui, écrit Karl Kugel, « explore les chemins de l’histoire, de l’univers mystique et de l’imaginaire qui entourent les danses de combat. Autour du rond, au cœur du village humain, Makwalé évoque l’exil et sa violence, l’amnésie mais aussi l’espoir, les rêves et croyance en la beauté ».

Dans le prolongement de ce travail de mise en lien, Karl Kugel se lance en 2003, dans la création d’un jardin de la mémoire au Mozambique, sous l’impulsion de l’historien Sudel Fuma . Le projet prend forme sur l’Ile de Mozambique, dans la région de Nampula, sur un terrain offert par le Ministère de la Culture du Pays. Point névralgique dans le commerce de la traite des esclaves, l’île de Mozambique a vu le départ forcé de dizaines de milliers de femmes et d ́hommes vers différentes destinations du monde (océan Indien, golfe Persique, Amérique du sud, Caraïbes, Amérique du nord). Située à la croisée des civilisations, elle fut la capitale du pays jusqu’à la fin du XIXe siècle et joua un rôle majeur dans le commerce de la région orientale de l’Afrique. Elle garde de cette époque un magnifique héritage architectural et sera inscrite en 1992 au « Patrimoine mondial de l’Unesco ».

Karl Kugel structure ce jardin de la mémoire selon une typologie liée aux danses de combat, avec une série de « ron » —cercle tracé traditionnellement par les danseurs de moringue avant le combat— aux fonctions diverses : un premier « ron » voué à la promenade, un second pensé comme un espace d’initiation, entouré de bustes réalisés par des sculpteurs mozambicains (Elias Joao Mungus et Manuel José Rita) et des Réunionnais (Sophie Bazin et Johary Ravaloson), le troisième rond ouvre sur la mer avec une perspective d’espace vide auquel chacun peut donner le sens qu’il désire. Le jardin s’inscrit dans une volonté de révéler et consolider une mémoire commune aux peuples de l’océan Indien, « rappelant aux populations des pays de l’océan Indien les liens qui les ont unis dans l’histoire et qui, par ce qu’ils ont créé dans nos cultures respectives, peuvent aider aujourd’hui à tracer un destin commun » .

Wilhiam Zitte, Jack Beng-Thi et Karl Kugel déploient, chacun à leur manière et à travers une œuvre engagée, des propositions de relecture du présent, où prend place une mémoire reconstruite et fertile.

Lorsque les artistes réunionnais se saisissent de la question de l’esclavage et de la traite, ils composent avec un substrat fait de silence et de vide mémoriel qui nourrit l’ensemble de la création, engendrant la nécessité de dire, révéler, dénoncer, mais aussi, réparer les corps, restaurer l’image, pour se réapproprier l’histoire et rebâtir un socle commun. « Nommer et construire dans l’estime la mémoire qui nous manque » écrit Patrick Chamoiseau .

De manière générale, l’acte artistique est posé comme un acte politique de reconquête symbolique des territoires spoliés par la traite : à commencer par le corps, dans sa déchéance et sa transcendance, la représentation, le mouvement, la langue, la parole, mais aussi le lien à soi, à l’autre, le lien aux territoires d’origine et à celui de l’île. Il peut être aussi posé comme un acte sacré, funéraire, ritualisé, permettant de relier les morts au présent et d’élever les disparus au rang d’ancêtres pour que se fasse la résilience collective.

Les questions du marronnage et de l’insoumission sont également récurrentes, dans les thématiques comme dans les positionnements des artistes. Il en va ainsi du travail de Christian Jalma, ou Pink-Floyd puis Floy Dog, qui a, par ailleurs exposé avec W. Zitte, J. Beng-Thi et K. Kugel. Selon Aude-Emmanuelle Hoareau, son travail « réactive un espoir et une crainte, qui débordent du cadre historique de l’esclavage, ceux d’un corps non domestiqué, libre par sa capacité de révolte » . Le poète-plasticien, à travers une œuvre protéiforme et tentaculaire (vidéos, performances, romans, poésies, compositions musicales, dont un opéra), propose une théorie passionnante sur l’intégration du Cafre dans la société réunionnaise et son errance identitaire vers des origines hypothétiques , sur les questions de l’amnésie et de la mémoire, de la créolité et de la fabrication du concept de créolisation qu’il considère comme piégeante : il va jusqu’à inventer une langue connue de lui seul, et revendiquer le droit à l’écriture d’un français rempli de fautes . Il se lance également une lecture à contre-courant de l’histoire en faisant de la Nénène un pivot central dans la construction de la culture et de la société réunionnaise . Plus fort que l’amnésie, la figure de l’ancêtre est omniprésente chez Floy Dog, « cet ancêtre dont on a perdu la trace, esclave oublié par l’Histoire mais vivant encore dans nos « chromosomes-mémoires » .

Comme l’écrit Marie-Josée Matiti-Picard, lorsque les poètes, écrivains, et dans ce cas précis, les plasticiens, offrent une remémoration de l’histoire tragique de l’île à travers les thématiques de l’esclavage et de la traite, “c’est en fait toute une représentation des origines qui est offerte” . L’émergence d’un imaginaire réunionnais prend ainsi appui sur un ancrage, une inscription du discours dans l’histoire et le lieu insulaires. La Réunion n’a pas de mythe fondateur, mais un peuple fondateur.