Dès lors, ces deux questions vont être présentes de manière explicite ou souterraine dans la littérature réunionnaise, et ce dès les débuts. On peut même avancer que la littérature réunionnaise naît en interrogeant et problématisant ces thèmes et sujets, à l’image — et peut-être à l’imitation — de la littérature sur Maurice, avec en particulier l’œuvre de Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie (1788) et surtout son Voyage à l’Isle de France, à l’Isle Bourbon, au cap de Bonne-Espérance (1773).

En janvier 1775, Évariste de Parny écrit à Bertin. Après avoir vanté à son ami la beauté de la nature, l’excellence de l’air et des fruits, la douceur de vivre, il insiste sur la monotonie, l’ennui permanent. Il dresse un tableau négatif de la société créole qui est fondée sur la paresse, la corruption des moeurs, la fourberie, la jalousie. Il lui fait une longue description des méfaits de l’esclavage.

Son texte le plus important, Chansons madécasses (1787), évoque les esclavagisés et, en filigrane, le marronnage, fait entendre leurs voix et leurs productions poétiques. Ces chants ont été rédigés, sur le modèle des formes du discours poétique malgache, à partir de ce qu’il entendait sur l’espace familial. Les auteurs originels ou à l’origine du texte, de sa prosodie, de sa rhétorique, de son rythme et de sa musicalité, sont donc des esclavagisés malgaches à Bourbon. Poème anticolonialiste et antiesclavagiste, qui dénonce la prédation coloniale, la traite et la mise en esclavage, Les Chansons madécasses sont la première manifestation, dans la littérature française du poème en prose.

L’esclavage et les résistances fondent ainsi la littérature réunionnaise, en français et en créole. En 1828, Louis-Émile Héry publie ses Fables créoles dédiées aux dames de l’Isle Bourbon. En 1821, à Maurice, François Chrestien avait publié Essais d’un bobre africain. De la même façon que le titre du poème en prose de Parny mettait le texte sous le parrainage des voix malgaches, celui de Chrestien met le sien sous celui d’un instrument de musique africain, le bobre. Il est significatif que la troisième édition augmentée de l’ouvrage de Louis Héry (1856), s’intitule Nouvelles esquisses africaines.

La présence et les voix des esclavagisés créent le texte, particulièrement dans « Le meunier, son fils et l’âne ». Si l’histoire est la même que chez La Fontaine, le cadre, les pratiques linguistiques, discursives et anthropologiques sont très clairement celles de l’univers plantationnaire bourbonnais, et surtout, les esclavagisés sont les acteurs de ce théâtre de linguistique et langagier.

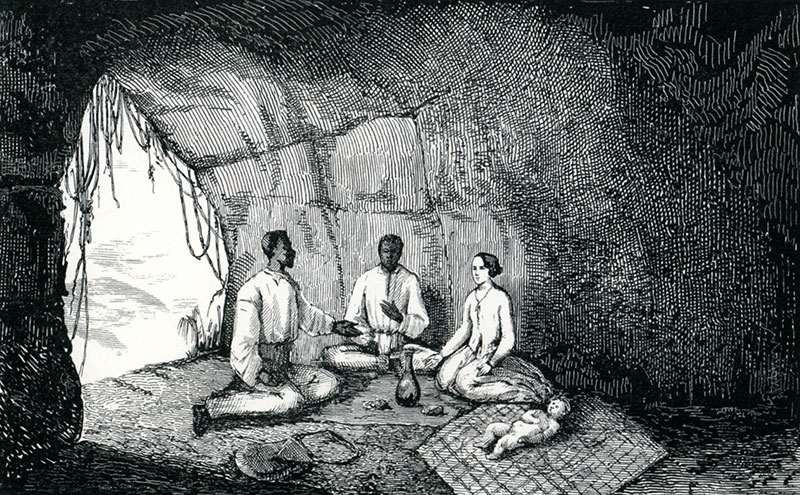

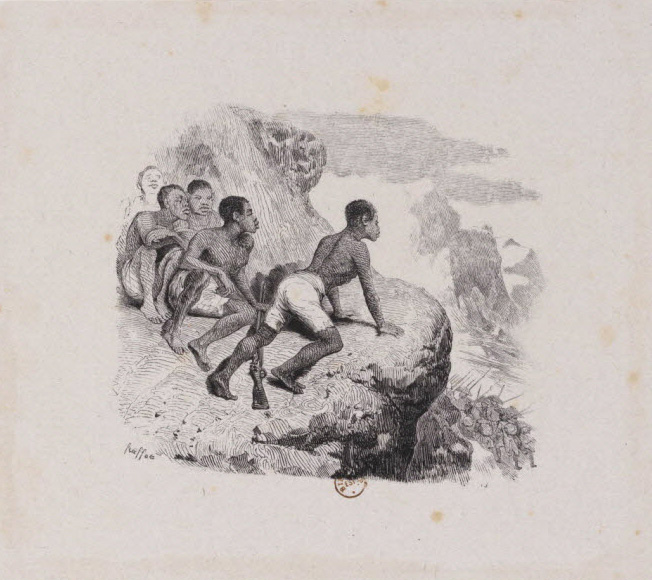

La naissance du roman réunionnais est aussi liée à ces univers. Le premier, Les Marrons de Louis-Timagène Houat (1844), raconte la violence constitutive, systémique, du système plantationnaire qui est explicitement un camp de travail, espace de terreur, d’humiliation, de déshumanisation, de sévices, de tortures. Mais il dit aussi le métissage. Les personnages principaux — mais aussi les autres — sont deux marrons, un noir Frême et sa compagne blanche Marie. Le roman s’achève par une révolte générale d’esclaves et la décision collective d’aller habiter l’espace marron.

In Les Marrons, Louis-Timagène Houat, Paris, Ebrard, 1844.

Coll. Archives départementales de La Réunion. Bibliothèque administrative et historique, inv. BIB2896.2

Coll. Archives départementales de La Réunion. Bibliothèque administrative et historique, inv. BIB2896.4

Chez Auguste Lacaussade, mulâtre comme Houat, le recueil de 1862, Poèmes et Paysages, revient sur le thème marron. Déjà dans Les Salaziennes (1839), la cinquième pièce du recueil, « Le lac des gouyaviers et le piton d’Anchaine », évoque la figure du marron Anchaing et fait l’éloge de la résistance et de la liberté quel qu’en soit le prix.

Le poème XVIII de Poèmes et Paysages, « une voix lointaine », comporte une violente attaque contre le système esclavagiste et contre la soumission et oppose la splendeur de la nature bourbonnaise et la situation des esclavagisés.

Dans le poème LXXIX (79), « Le bengali », Lacaussade met en scène un personnage isolé dans la nuit qui, dans une mélopée mélancolique, évoque à la fois sa situation servile et l’époque où il vivait libre sur sa terre natale.

En 1958, dans la continuité du roman colonial, Claire Bosse publie Colonisation de l’île Bourbon ou l’idéal amour, qui se présente comme la version heureuse, du point de vue des maîtres blancs, du roman de Dayot, publié un siècle plus tôt. Le récit reprend les caractérisations « gothiques » avec des expressions comme « absolus sauvages » (p. 8), « hordes barbares » (p. 9), « loups avides » (p. 9). En contraste, le narrateur parle de « la vie paisible et souriante des habitants civilisés du littoral », qui jouissent de « l’éternel printemps de l’île ». Ce texte, qui inscrit la longue guerre entre deux utopies racialisées et de classe, celle de la souveraineté marronne dans les Hauts et celle des maîtres sur le littoral, propose de fonder le bonheur des blancs sur un génocide. L’éradication totale du marronnage est présentée comme la condition d’un « bonheur sans nuages ». La condition de l’éden est le massacre de tous les marrons. Cela signale clairement à quel point les thèmes de l’esclavage et du marronnage en littérature sont toujours traités à travers un paradigme de guerre, un affrontement sans cesse recommencé.

Les romans de Marius-Ary Leblond reposent sur une poétique qui se veut naturaliste et anti exotique. Si l’esclavage ou le marronnage sont absents des romans ou des nouvelles, leur ombre s’y insinue pourtant. Le roman le plus marqué par cette présence/absence est Ulysse Cafre. Histoire dorée d’un Noir, (1924). Les thèmes de l’errance, de la filiation, de la nomination des lieux, du langage font remonter à la surface les voix, les présences, les actions des esclaves et des marrons. Ulysse, cuisinier dans la famille du narrateur, quitte un jour cette dernière pour se mettre à la recherche de son fils dont il n’a plus de nouvelles depuis longtemps. Lors de sa pérégrination à travers l’île, Ulysse rencontre différents personnages. À l’un d’entre eux, Ulysse relate sa généalogie et sa filiation, en expliquant d’où vient le nom donné à son père, Abel, qui a été un esclave.

Ce passage montre comment la nomination des esclaves les dépossède de leur nom d’origine et de leur inscription dans une lignée, les désancre, porte la marque du maître, comme une sorte de redoublement symbolique de la marque de propriété sur le corps. Mais le discours d’Ulysse sur le nom de père fait resurgir celui donné par la lignée, lié à l’espace d’origine, qui demeure dans la mémoire inconsciente de la descendance. Ce nom, Laouallé, revenu dans la mémoire et le rêve, hante ainsi la narration d’Ulysse et transforme la texture même du roman. Dans l’ensemble du roman colonial, l’absence apparente de récit sur l’esclavage et sur le marronnage met ceux-ci, d’une certaine façon, à l’origine de tout énoncé qui veut dire le lieu réunionnais contemporain et les processus de sa construction. Le parcours d’Ulysse, malgré le discours narratorial qui veut y montrer une assimilation et une intégration – à une place subalterne —du descendant d’esclave aux valeurs de la civilisation blanche et chrétienne, s’avère dire un marronnage contemporain illustré par la découverte des lieux et des pratiques cachés, secrets, souterrains, des espaces de thérapie et de sorcellerie, l’éloge d’une occupation et d’une gestion écologiques du monde, héritées précisément des pratiques des marrons.

Collection privée Arnaud Bazin (1977-….), inv. 1 P8.32

Il met en récit trois femmes, Sylvie de Kérouët, Kalla, l’esclavagisée qui lui est entièrement dévouée et qui sera mise à mort par le chef des marrons, Zélindor, et Eudora de Nadal, descendante de Sylvie, mais dont la filiation est indécidable . Grâce au journal de son aïeule, Eudora apprend l’histoire entremêlée de celle-ci et de Kalla, qui a payé de sa vie son dévouement à sa maîtresse et dont le corps n’a jamais été retrouvé. Cette absence de sépulture fait de Kalla une âme errante, Granmérkal, qui apparaît pour annoncer aux De Nadal la mort imminente de l’un des leurs ou pour les avertir d’un danger. Eudora, qui croit en être la réincarnation de son ancêtre, devient très mélancolique. Pour guérir et se sentir légitimée dans l’espace de Mahavel, en harmonie avec le lieu et son histoire, elle doit retrouver les restes de Kalla et lui donner une sépulture, ce qui advient à la fin du roman.

À la frontière du roman colonial et post-colonial, le récit est ambigu : la sépulture de Kalla consiste moins à lui donner une place sur le lieu que rendre la paix à Eudora et à sa lignée, pacifier l’habitation des maîtres, même si la remontée des restes de Kalla contribue à faire remonter une autre Histoire ou une Histoire des autres dans la mémoire, les discours et le texte.

Cette Histoire, ce sont les textes poétiques de la seconde moitié du XXe siècle qui la prendront explicitement en charge.

Le dernier vers de « pressentiment » du recueil Zamal de Jean Albany (1951), est : « Bobre, bobre, instrument de musique créole ». Dans le roman colonial, « créole » signifiait « blanc » ; chez Albany le mot est intégratif. Dès lors, le bobre devient un symbole de la culture réunionnaise.

Bal Indigo, publié en créole (1976), est plus explicite. « Commandeur » évoque les violences et les tortures dont sont victimes les esclaves et ouvre sur la perspective de la fin du système esclavagiste grâce à une révolte généralisée dirigée par les marrons. Significativement, dans l’avant-dernier vers, l’article partitif qui précède « lait » et « miel » est écrit selon la prononciation attribuée aux esclaves d’origine africaine et que l’historien du créole, Eugène Volcy Focard, qualifie dans un article de 1884 de « créole mozambique ».

« Monte Chemin Cormoran », long d’une vingtaine de pages, évoque la figure de Mme Desbassayns, l’infernale situation de ses esclaves, et le marronnage comme destruction du système.

Tienbo le rein et Beaux visages cafrines sous la lampe d’Alain Lorraine (1975), place l’histoire de La Réunion sous le signe de l’exil et de la migration, de la déportation. La mise en esclavage et le marronnage sont ce qui fondent l’Île. Ce n’est pas pour rien que le poème qui ouvre le recueil s’intitule « Mozambique » et qu’il insiste sur le rapport entre la mémoire et la résistance.

Mais le grand texte qui chante l’épopée des marrons est Vali pour une reine morte de Boris Gamaleya (1973). Ce long poème-théâtre dit la geste des marrons à travers les figures de Rahariane et Cimendef dont la mémoire est à garder incandescente pour dire et habiter une île autre ¬que celle historiquement advenue par la traite, l’esclavage et le colonialisme. Ce que le texte mettra en lumière, à la fois dans la relation entre Rahariane et Cimendef, et dans l’opposition entre Cimendef et le chasseur de marrons Mussard, ou Ombline Desbassyns, c’est la contradiction entre le fait d’habiter une terre liée à la plantation esclavagiste et au colonialisme, et le fait qu’elle soit habitable. Y habiter, dans une telle situation, la rend de facto inhabitable. Il faut donc l’habiter en marron et articuler pleinement la présence humaine et les autres présences, végétales ou spirituelles. C’est pourquoi, dans l’ensemble de la poésie gamaleyenne, les Hauts, les mornes, les pics, les sommets, les montagnes jouent un rôle important. C’est l’espace même du marronnage, difficilement accessible aux maîtres de la plantation et aux chasseurs de marrons, mais surtout espace de souveraineté libre et d’entrelacement du vivant, des humains et des non humains. Chez Gamaleya, le marronnage est la contre plantation. L’espace marron relie les paroles et les corps aux montagnes, aux arbres et aux plantes, reconstruit les liens qui délient parce qu’ils relient. C’est parce qu’elle est marronne que la nature est au centre de l’écriture gamaleyenne : elle est la mémoire marronne qui permet l’enlacement des temporalités, et la relance infinie dans l’histoire, du marronnage, de la liberté des langues, langages, discours, voix, et des sujets qui ne sont plus enfermés dans des identités glaçantes.

Fonds du photographe Jean Legros (1920-2004), inv. 5P3.JL.105