En 1983, Boris Gamaleya publie Le Volcan à l’envers ou Madame Desbassyns, le Diable et le Bondieu (ASPRED, Saint-Leu, 1983). Cette pièce de théâtre marque à la fois un prolongement et un tournant dans l’œuvre de l’auteur.

Prolongement, en ce que le potentiel dramatique et dramaturgique des deux précédents recueils de poèmes, Vali pour une reine morte (REI, Saint-André, 1973) et La Mer et la Mémoire – Les Langues du Magma (Imprimerie AGM, Saint-Denis, 1978), s’y trouve relancé et systématisé dans un dispositif théâtral en bonne et due forme.

En effet, les dialogues qui ponctuaient ces premiers ouvrages instauraient déjà une respiration dramatique, tantôt avec des duos d’amour fortement lyriques (Rahariane et Cimendef, Anissia et Sangolo), tantôt avec des affrontements d’une haute teneur agonistique entre marrons (Cimendef, Anchain) et chasseurs de marrons (Mussard, Bronchard).

De plus, un dispositif dramaturgique sous-tendait en profondeur ces deux textes, qui alliait rituel et chemin initiatique – dans Vali pour une reine morte, longue litanie d’épreuves aboutissant à une chute dont il s’agissait désormais de se relever : « je tombe/la mémoire brûlée du lait de tes euphorbes » ; ou qui configurait des luttes contemporaines motivées par une vive connaissance des luttes passées – dans le deuxième recueil, lui-même double, tout attaché à faire apparaître dans un premier temps la figure d’un « homme qui se souvient de son possible dévasté », « qui tombe et se relève/dans l’inlassable clameur/de l’histoire », puis dans un second temps à dynamiser les combats actuels par l’honneur rendu aux militants tombés sous les coups des nervis (« il suffit que je dise un nom françois coupou », « il suffit que je dise un nom éliard laude », « il suffit que je dise un nom rico carpaye »), et surtout par la projection, à travers des mots devenus « oiseaux de pratique nouvelle », d’un « cri irrécusable » : « l’histoire c’est la vie qui peu à peu triomphe/et non nos seules morts//le combat continue ».

Tournant, dans la mesure où, désormais, à l’instar de la mer qui lui fournit un précieux modèle, puisque la mer pour lui est « synthèse en [son] en deçà d’homme », Boris Gamaleya va s’attacher à mettre en place dans son œuvre des dispositifs dialectiques complexes visant à établir « une étrange synthèse », en dépassement délibéré de toutes les impasses de l’histoire que les oppositions binaires en tout genre (entre les genres, entre les classes, entre les peuples et ainsi de suite) prodiguent à qui mieux mieux.

À ce titre, la préface de Gilbert Aubry est très utile pour comprendre ces nouveaux enjeux, notamment lorsqu’il rapproche Boris Gamaleya d’Ernst Bloch et de son « principe espérance » : « Le spirituel refait surface dans le champ de la praxis matérialiste. Non pas comme une chimère, mais comme une dynamique culturelle qui prend les devants, attire et captive, demeure cependant inaccessible et insaisissable. C’est là le « Principe Espérance », un peu comme l’image de la statue qui envoûte le sculpteur et le tire en avant dans la réalisation de sa sculpture. C’est « le devant-nous au sein duquel aussi bien le noyau des hommes que celui de la Nature, parviennent utopiquement – ou bien ne parviennent pas – à leur épanouissement final. » (E. Bloch) »

D’ailleurs, Boris Gamaleya lui-même inscrira ces phrases au seuil de son livre : « Ceci est le livre réunionnais grâce auquel vous pourrez voir Dieu de votre vivant, ainsi que l’enfer et le purgatoire, sans devoir passer par votre propre mort. (D’après une présentation du liber secretus, cf E. Bloch, Le Principe Espérance). »

Avec Le Volcan à l’envers ou Madame Desbassyns, le Diable et le Bondieu, Gamaleya se construit donc à travers son œuvre à venir comme un Dante réunionnais écrivant une divine comédie proprement créole, fondée sur « l’étrange synthèse », toujours en devenir dans la direction de son potentiel « épanouissement final », entre pensée marxiste et spiritualité chrétienne, mais aussi entre l’enfant et l’homme mûrissant : « Adieu mes origines/j’ai tout réinventé », « que je me donne à toi/incessible/refais en moi cette île//L’ENFANCE CONTINUE ».

En 1998, ce livre est publié à nouveau, augmenté de l’Oratorio 1998, qui en est issu (Océan Éditions, 1998), puisqu’il le cristallise et l’épure : « par la Voie brèche ouverte/de recto en verso/de royaume en royaume/pahoé ohé o/rien n’est plus comme avant/rien hormis cette croix ». Le texte de l’oratorio est le livret que Boris Gamaleya doit fournir à Ahmed Essyad dans le cadre d’une commande de l’État au moment des célébrations du 150ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage.

Entre ces deux dates, 4 livres majeurs ont vu le jour : Le Fanjan des Pensées – Zanaar parmi les coqs (Imprimerie AGM, Saint-Denis, 1987), où Gamaleya s’engage délibérément dans un tournant spirituel inspiré à la fois des grands mystiques de l’histoire, de Jean-Joseph Rabearivelo et des traditions ancestrales de l’Océan Indien ; Piton la nuit (Éditions du tramail/ILA, Saint−Denis, 1992), où montagne sacrée et nuit obscure thématisent cette haute aspiration, dans la recherche des « coïncidences du tout ouvert » ; Lady Sterne au Grand Sud (Azalées Éditions, Saint-Denis, 1995), où l’amour de la femme, l’amour de l’île, l’amour de la liberté, l’amour de la musique, l’amour du poème et l’amour des élévations de l’esprit, forment un tout rayonnant ; L’Île du Tsarévitch (Azalées Éditions, Saint-André, 1997), roème, autrement dit roman-poème, où le récit transfiguré de la vie du père permet à Boris Gamaleya d’entrelacer avec une extraordinaire maestria tous les thèmes précédemment traités, comme s’il s’agissait de les rassembler dans un formidable feu d’artifice marquant non seulement la fin d’un cycle mais encore la relance de l’œuvre vers de tout nouveaux chemins, prometteurs au plus haut point.

C’est à l’aune de ce cheminement créateur qu’il faut comprendre la spécificité et l’importance de l’Oratorio 1998.

1998, 150ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage à La Réunion. Une commande de l’État occasionne la rencontre de deux créateurs aux fortes personnalités, le réunionnais Boris Gamaleya et le marocain Ahmed Essyad. Il échoit au premier de rédiger le livret d’un oratorio dont le second signe la musique.

Catherine Trautmann, ministre de la Culture, écrit : « Cette commande a été confiée à deux artistes, Ahmed Essyad et Boris Gamaleya, qui, chacun à sa manière, célèbrent dans l’ensemble de leur œuvre la diversité des cultures, la liberté de l’individu. » Et d’ajouter : « je me réjouis particulièrement de la rencontre de ces deux talents : Ahmed Essyad, le compositeur, passeur incontesté du meilleur de la tradition orale au cœur de la plus écrite des musiques… Boris Gamaleya, le poète, pionnier et militant d’une créolité ouverte sur l’universel dont la pièce Le volcan à l’envers est devenue à La Réunion un symbole et une référence. »

Pour que leur collaboration soit la plus fructueuse possible, Ahmed Essyad séjourne dans l’île. La rencontre est chaleureuse et les séances de travail se déroulent bien en dépit de quelques malentendus que les deux hommes s’attachent à dépasser. Demeure un point d’achoppement : Boris Gamaleya aurait aimé que leur oratorio commun fasse entendre plus nettement des échos de la musique des anciens esclaves ; Ahmed Essyad, quant à lui, reste intransigeant : sa musique, au style exigeant et singulier, fondé sur des transfigurations à la fois savantes et sensibles de traits distinctifs puisés dans les musique traditionnelles non seulement de son pays mais du monde entier, s’accommoderait mal de « citations » textuelles de maloyas insérées dans le corps de l’œuvre par collage ou par procédés d’intégration plus subtils. Boris Gamaleya, mélomane averti, aurait préféré un travail proche de celui d’un Luciano Berio dans ses Folksongs, à savoir une entreprise postmoderne aboutissant à un patchwork musical capable de donner à entendre « l’étrange synthèse ». Ahmed Essyad, que la beauté magmatique et métamorphique de la langue gamaleyesque fascine, ne cèdera pas : résolument moderne, sa musique sera elle aussi fusion incandescente, dans laquelle les éléments puisés dans les musiques traditionnelles se fondront sans qu’on puisse toujours les identifier comme tels. Les discussions entre les deux créateurs sont passionnées, formant même une controverse exemplaire, dont nous n’avons malheureusement que quelques bribes ou traces. Le poète en parlait de façon évasive et le compositeur n’en dit mot.

Or, Essyad a composé quelques années auparavant (1991-1994) un opéra « lumière », L’exercice de l’Amour, sur un livret de Bernard Noël, avec lequel il collaborera de nouveau très vite pour un autre opéra, Héloïse et Abélard (2000). Il s’agit là d’œuvres à teneur spirituelle, dans lesquelles son inclination au soufisme se marie avec bonheur avec la théologie négative de la tradition médiévale occidentale, revisitée avec passion par Bernard Noël. Sur le plan de l’élévation de l’esprit, Essyad et Gamaleya se reconnaissent donc comme animés par des aspirations semblables. Le compositeur n’a-t-il pas tenu en d’autres occasions les propos suivants, qu’on pourrait bien attribuer au poète ? : « une synthèse culturelle qui ne porterait pas la réflexion des hommes en avant, qui n’enrichirait pas le présent d’une expérience nouvelle, ne saurait permettre le double étonnement, continent à continent, ce territoire où l’homme peut se perdre enfin. » De continent à continent, ou d’île en île… Gamaleya comprend que son livret doit être la quintessence de l’ouvrage qui a orienté définitivement en profondeur son œuvre vers « les services euphoriques du dépassement », comme il le dit dans son « Avant-propos » à l’Oratorio 1998.

Aussi ce livret, intitulé Ombline ou Le volcan à l’envers, en est-il une version abrégée, voire transfigurée. Fondé sur « le va et vient de l’Imaginaire infini, le marronnage implicite et continu vers des lendemains de ni vérité, ni mensonge », il est conçu pour résoudre « les différences », au premier chef entre les marrons et les propriétaires d’esclaves, « en une participation festive à la synthèse, l’œuvre insulaire enfin ouverte sur l’universel. »

Pierre Gervasoni en fournit un efficace résumé : l’histoire, « sise sur le volcan de la Fournaise où se sont réfugiés de nombreux esclaves en fuite, se divise en quatre parties d’inégale longueur. La première met en scène plusieurs figures (Simangavole, Matouté, Sankoutou) liées aux croyances des royaumes marrons. La deuxième s’attache de manière elliptique à la destinée de deux amants (Sarah et Sinacane) dans ce brûlant au-delà. La troisième voit l’apparition d’Ombline Desbassyns, esclavagiste pieuse mais impitoyable, invitée à avoir des idées plus larges parmi les morts que parmi les vivants. La quatrième se réjouit enfin de la conversion escomptée de l’aristocrate et loue le fruit de son union consommée avec Sankoutou sur un volcan devenu paradisiaque. »

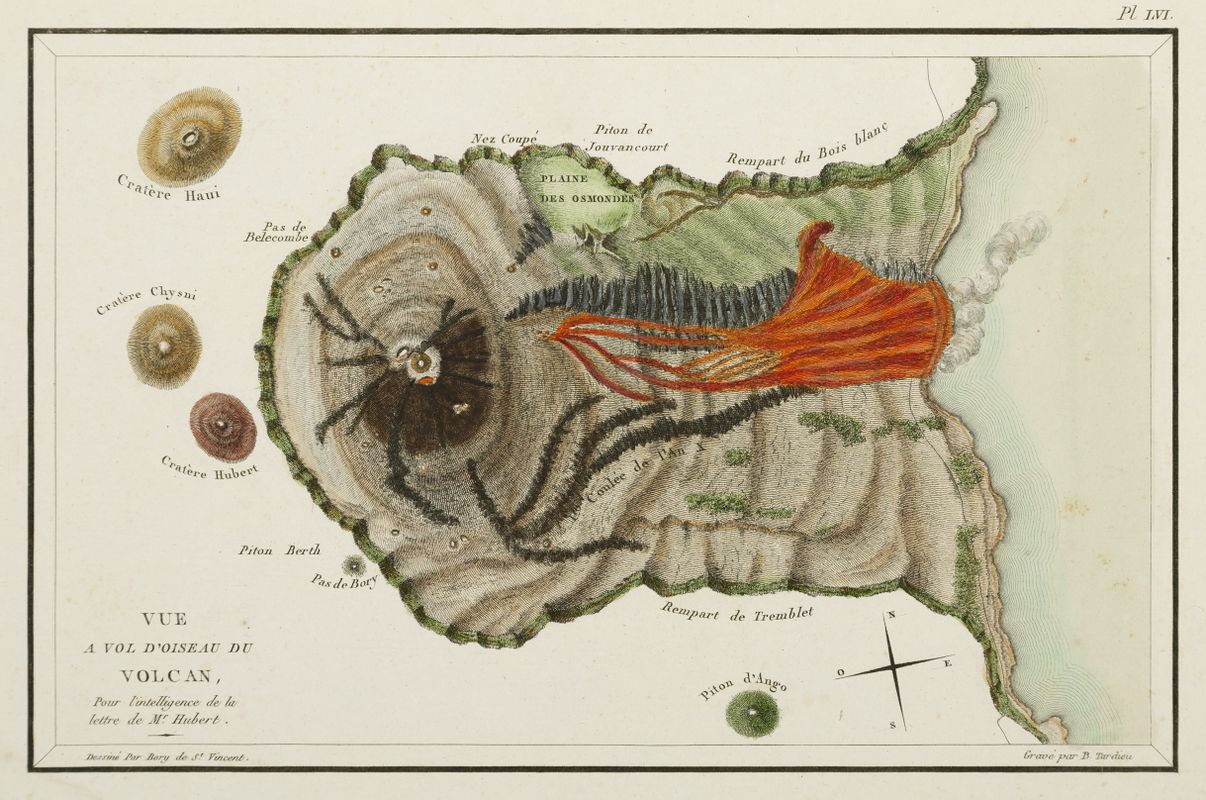

Chaque partie débute par l’intervention d’un récitant, la première partie par ces mots : « Enfin, il nous est donné de pouvoir être/tout cela. » Cette revendication d’une pluralité d’être s’appuie sur une évocation de la Plaine des Sables, aux abords du Piton de la Fournaise, sorte de petit désert, lieu propice à l’ascèse prédisposant nécessairement à l’accès véritable à l’euphorie du dépassement : « le vent glacé », avec son cortège de « voix de fond » instaure un dispositif bruissant de résonances et d’échos qui permet la propagation, « de feux en feux » et « de fins en fins », d’une vibration unissant tout sur son passage : « échos kolokolok – du magma écarlate », « clapotis dans le berceau des conques », « grains de flûte épris des veines de l’eau »…

La deuxième partie est donc l’évocation de la respiration de tout avec tout à travers le couple exemplaire des marrons Sarah et Sinacane. Gamaleya transforme un terme de vulcanologie fondé sur l’hawaïen (pahoehoe : « rivière de satin ») et désignant une lave très fluide, comme celle du volcan réunionnais, en onomatopée figurant à la fois les sifflements cinglants du magma basaltique dévalant les pentes et une sorte d’appel au rassemblement des diversités : « Pahoé oé o Pahoé oé é »… Et Sarah de s’extasier de la venue d’une harmonie généralisée : « Moi, j’entends un orchestre prendre au ciel tout l’or de la nuit »…

Au début de la troisième partie, la plus développée car la plus cruciale, le volcan est défini par le récitant comme « cratère de l’ivresse », et par le chœur comme « conque annonciatrice de l’Autre Règne ! » Ombline, après sa mort, arrive au volcan, royaume des marrons, où elle « tombe sur [ses] négations étranges »… Son premier réflexe est conforme à sa classe et à son histoire : « À moi mes mousquetaires ! Tromblonnez-moi ce lieu d’indiscipline ! » Mais Sankoutou a « un meilleur rôle à [lui] proposer ! » : « Tu rejoins notre fête – ou tu retournes en ton gisoir putride… » Il s’agit de sortir du déterminisme historique gorgé de bruit, de fureur et de ressentiment, pour accéder au « trésor jubilatoire » réalisé par les « synthèses/pure pensée du tout »… Sankoutou argumente et finit par convaincre Ombline : « Il n’est d’autre histoire que celle du verbe qui t’appelle. Entre la mort et ton image recalibrée le choix est clair pour une âme à jamais libre… Aucun futur de tyrannie ne la menace. On joue à recommencer autrement ! » La respiration de tout avec tout est dès lors animée par les « magmas de tous les souffles ! » et Ombline, qui s’abandonne (« déleste-moi »), de s’écrier : « Terre en l’air ! Ciel à terre ! » La synthèse est en cours et le volcan bien à l’envers.

L’épilogue constitué par la quatrième et très courte partie chante la « moisson d’épiphanies » désormais possible car les « essaims cyclonés » de l’histoire ont consumé « leurs violences », et que l’on est donc sorti d’un « chaos de fausseté » pour cheminer vers « la Voie brèche ouverte de recto en verso »…