L’essence même de ces répertoires qui sont devenus une entité à part entière à La Réunion, se retrouvant sur six îles de l’océan Indien sous des formes plurielles, est le métissage. Les esthétiques musicales, les chorégraphies ou encore les instruments sont effectivement la résultante de métissages culturels et sociaux successifs.

La fusion des apports afro-malgaches fit naître le maloya, alors que la créolisation des héritages afro-malgaches et européens engendra le séga.

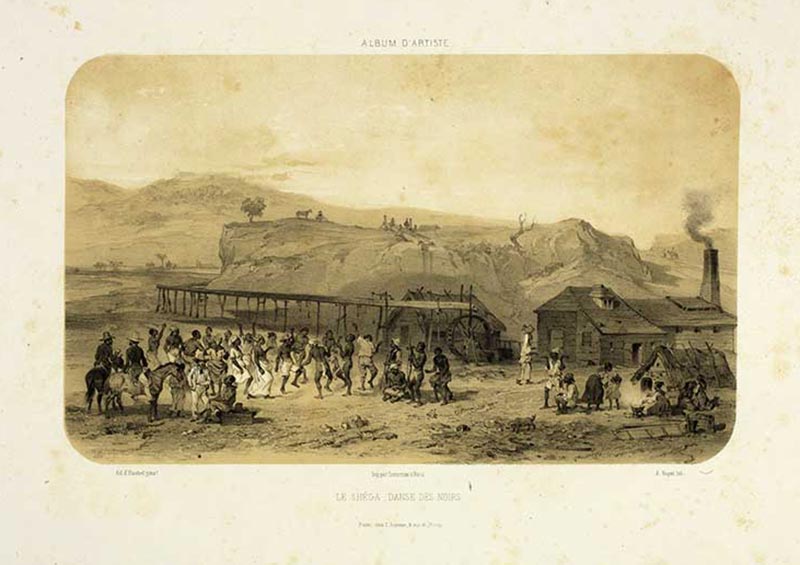

Tout au long de son histoire, le maloya a connu des transformations notoires et a recouvert des réalités musicales variées en passant de « danse des Noirs », « danse des Nègres », « danse des Cafres », à « t’siega », « tsiega », « tchiega », « tchéga », « chéga », « shéga », « ségah » et enfin séga à la fin du XIXème, voire au début du XXème siècle. Aussi, cette forme musicale et chorégraphique ancienne a donné naissance à un second item harmonisé, jugé plus populaire et relevant des pratiques de danses de salon de tradition européenne fusionnées, à l’aube du XXème siècle, aux rythmes afro-malgaches devenus locaux. Il s’agit du séga (dont le terme homographe plus ancien désignant le genre musical initial a donc été évincé par le mot maloya). Depuis, nous sommes ainsi en présence à La Réunion de deux principales esthétiques musicales et chorégraphiques traditionnelles qui sont le maloya (fusion des apports afro-malgaches) et le séga (créolisation des héritages afro-malgaches et européens).

Que cela soit dans des contextes sacré (rituel) ou profane, les esclaves Malgaches et Africains déportés dans l’océan Indien vont perpétuer à La Réunion certains rites et musiques de leurs cultures originelles qui vont se créoliser. Musique essentiellement rythmique faite à partir d’instruments de percussions et parfois d’un arc musical et d’un lamelophone, le séga primitif se joue alors dans le « service kabaré », « service malgache » « service Kaf » (lorsqu’il s’agit de rendre hommage aux ancêtres) et dans le « bal des Noirs » ou « bal des esclaves » qui deviendra « kabar » (quand le rassemblement est festif). Le mot « maloya » (évoquant en malgache les notions de mal-être, de tristesse et de douleur) supplantera à partir de 1921 celui de « séga » des origines.

Au milieu du XIXème siècle, le quadrille et les danses de salon européennes (contredanses, valses, polkas, mazurkas, scottish…), sont introduites à La Réunion par la bourgeoisie, principalement composée de militaires issus de différentes couches de la population colonisatrice. Souvent exécutées au violon et au banjo par des ménétriers et musiciens routiniers appelés jouars, ces danses, et plus particulièrement les quadrilles, vont se créoliser dans les salons de la bourgeoisie locale puis dans les bals populaires ruraux.

A partir de la fin du XIXème siècle, des productions locales de « quadrilles sur des airs créoles des Nègres en respectant scrupuleusement le caractère exotique » voient le jour. Rapidement des paroles en créole vont être ajoutées aux airs, qui traditionnellement n’étaient qu’instrumentaux : le séga contemporain ou « chansonnette créoles » est né et va réellement s’implanter au sein du paysage musical de La Réunion, aux côtés des danses de salon en vogue, de la musique classique et militaire, des romances et chansons d’origine européenne mais aussi du maloya rituel et festif.

Présentes en toutes occasions cérémonielles ou de divertissement, les danses, indissociables des musiques maloya et séga, sont aussi la résultante de la synthèse des rythmes véhiculés par les groupements humains disparates et déracinés : pour le maloya, clandestinement au temps de l’esclavage, et pour le séga au XXème siècle avec les apports mélodiques et chorégraphiques du quadrille européens.

La danse maloya participe à la cohésion d’une communauté (au commencement d’esclave puis de créoles), tout en étant l’amalgame d’expressions corporelles de différentes ethnies. L’analogie avec les danses bantoues et mozambicaines est d’ailleurs flagrante (piétinement, ouverture des bras et déhanchement, sans que les danseurs se touchent). Certains maîtres n’acceptaient pas que leurs esclaves se livrent aux divertissements et c’est pour cette raison que nombreuses réunions étaient clandestines, dansées dans l’ombre jusqu’à l’abolition. Dès lors, le maloya continuera à être pratiquée par la population libre, désireuse de conserver une coutume profondément ancrée, mais de manière générale perçue par l’autorité civile et le clergé catholique comme une menace potentielle de l’ordre établi. Malgré la tentative « d’interdiction » décrétée par le Préfet Perreau-Pradier à partir de 1956, le maloya perdurera principalement à travers le culte des ancêtres et les célébrations de l’Abolition de l’esclavage. A partir de 1976, cette musique et danse, récupérée à des fins politiques par le Parti Communiste Réunionnais, incarnera une résistance de la culture créole, face à l’assimilation à la culture française. Depuis 1981, grâce à la politique culturelle nationale de Jack Lang en faveur de la reconnaissance des identités régionales, le maloya est officiellement à nouveau autorisé. Enfin, depuis 2009, ce répertoire fait partie de la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité à l’Unesco. Le maloya, soutenu par la politique locale culturelle des institutions n’a jamais été autant présent au sein du réseau du spectacle vivant (scènes locales, nationales et internationales, enregistrements…). Et depuis plus de trente ans, il n’a de cesse de fusionner avec des courants musicaux mondiaux (jazz, rock, pop, folk, reggae, rap, ragga, dance-hall…). Face à ce dynamisme, le séga a tendance à s’essouffler depuis le XXIème siècle, revêtant parfois une image désuète et folklorique (au sens péjoratif du terme), bien que faisant partie intégrante des musiques actuelles, des sources et des spécificités de la créativité musicale de l’île.

Originaire d’Afrique où il se nomme chiquisti ou kaembe dans les provinces du sud du Mozambique et kayamba au Kenya comme à Zanzibar, ce hochet devient raloba à Madagascar, mkayamba à Anjouan ou à Mayotte.

Egalement connu à La Réunion sous les noms de cavir ou kavia, avant de devenir caïambre, caïamb, kayanm, ce hochet en radeau correspond à la maravanne de l’île Maurice. En malgache, l’étymologie « kayanm » signifie « qui sonne », alors qu’il existe sur la grande île un autre idiophone nommé « kahiamba » (qui est un idiophone tubulaire). Son apparition à La Réunion pourrait être relativement récente puisque les premières gravures et écrits l’attestant véritablement datent de 1848.

Cet idiophone par secouement est fait d’une caisse de résonance rectangulaire (d’environ cinquante centimètres de longueur sur trente de large et trois d’épaisseur) formée d’un cadre en bois recouvert sur ses deux faces latérales de hampes de fleurs de cannes à sucre ligaturées ou cloutées. Dans ce réceptacle sont enfermées des sonnailles, qui sont habituellement des graines végétales tropicales (safran marron, job, conflor…) et dont l’entrechoc produit le son caractéristique du hochet. L’instrumentiste le tient dans la paume des mains et dans le sens de la longueur. Il peut, tout en secouant l’instrument de gauche à droite, frapper des deux pouces la caisse de résonance. Cependant, l’une des lithographies d’Antoine Roussin datant de 1860 (« Le séga, danse des Noirs, le dimanche, au bord de la mer »), montre un musicien qui, comme à l’île Maurice tenait l’instrument dans le sens de la largeur.

Le kayamb est essentiellement joué à des fins rythmiques au sein des formations de maloya traditionnel. On le retrouve également aujourd’hui dans nombre de formations rattachées au courant de world music.

Ce cordophone monocorde avec résonateur, comparable au berimbao du Brésil, se retrouve sur différentes îles de l’océan Indien, telles qu’à Maurice et à Rodrigues (se nommant bom), à Mayotte (dzendze lava) et aux Seychelles (bonm). Il pourrait être originaire de Madagascar, où il s’appelle jejilava, et aurait jadis été disséminé, comme bon nombre d’instruments traditionnels, à travers la zone grâce à la population servile immigrée de la Grande île. Cela dit, on le retrouve également au Mozambique, où ce principe d’arc musical avec résonateur existe sous les noms de chitende, n’thundao ou chiqueane (au sud de Rio Save), et chimatende (dans la province de Sofala).

Selon l’ethnomusicologue Jean-Pierre La Selve , le nom vernaculaire « bob » (anciennement bobre) spécifique aujourd’hui à La Réunion, pourrait provenir d’Europe : « L’arc musical rappelle en effet un instrument souvent représenté dans la peinture flamande, le bumbass, monocorde dont le résonateur est une vessie de porc séchée, et qui était utilisée en Europe du Nord comme instrument de carnaval. Il n’est donc pas exclu que des marins flamands (…) aient pu introduire ce nom qui par suppression de la dernière syllabe peut passer de bumbass à bomb, puis de là à bom. »

Aussi, l’iconographie d’époque, montrant des similitudes entre les résonateurs des instruments européens et des premiers modèles réunionnais faits de vessie, abonde dans le sens d’une origine européenne.

Retrouver la provenance du bobre (devenu bob) n’est pas aisée, car fruit d’un syncrétisme, sa facture instrumentale tout comme son utilisation a évolué depuis son arrivée sur l’île. La vessie animalière servant d’amplificateur s’est transformée en calebasse évidée et coupée aux deux tiers, en passant par la boîte de fer blanc. La corde autrefois végétale est devenue un fil d’acier, un câble d’électricité ou de frein de vélo. L’archet, fait d’une branche incurvée par la tension de crins de chevaux, a laissé place à la baguette d’une trentaine de centimètres batavek, également nommée tikouti (ou à défaut à une pièce de monnaie), qui percute l’instrument. Le hochet kaskavel, traditionnellement tenu par la main droite de l’instrumentiste (pour un droitier) et constitué d’une enveloppe végétale tressée enfermant des grenailles (safran maron, job…), s’est aujourd’hui raréfié.

La technique de jeu consiste, pour le musicien qui accole par alternance la calebasse contre son torse ou son ventre (la hauteur du résonateur fixé sur le manche dépendant de l’accordage souhaité), à frapper la corde. Tenant l’arc au niveau du résonateur, les doigts de l’instrumentiste peuvent aussi influer sur les sonorités par la tension de la corde. Joué à des fins mélodico-rythmiques en solo pour les complaintes et maloya pléré, ou au sein de l’effectif instrumental propre au maloya festifs (anciennement danse des Noirs), le bobre était aussi l’apanage des marionnettistes ambulants jusqu’au début du XXème siècle.

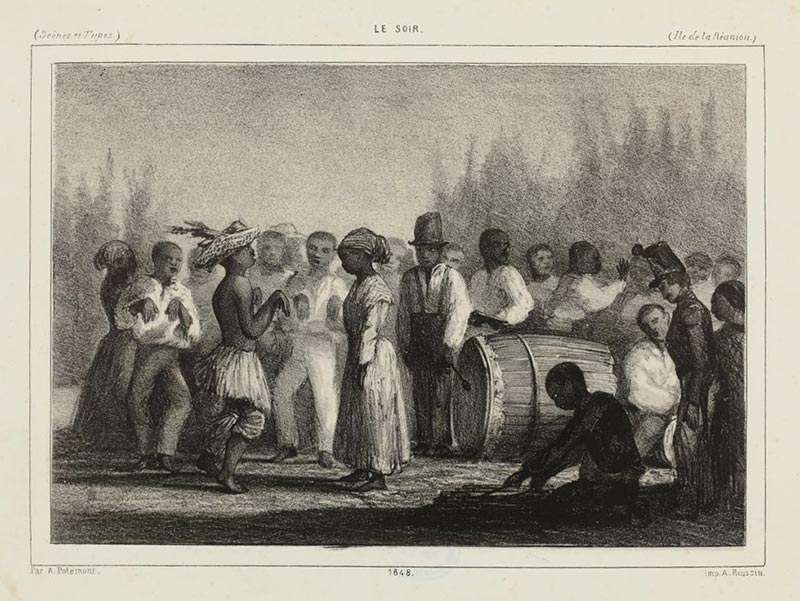

Appartenant à la famille des membranophones, le roulèr (anciennement rouleur) est un tambour tubulaire en forme de tonneau spécifique à La Réunion, car contrairement aux autres tambours de la zone qui sont principalement des tambours sur cadre, celui-ci reste le seul à reposer horizontalement sur une cale nommée santyé. Il pourrait être l’héritage du tambour conique (tambour vouve ou tambour long) aujourd’hui disparu mais jadis représenté à La Réunion sur des iconographies et apparenté à l’atabaque de Madagascar (ayant survécu aux Seychelles sous le nom de tambour séga). Aussi, il reste indéniable que le roulèr ou la percussion qui en a inspiré la création soit le fruit d’un métissage opéré au temps de l’esclavage à partir d’héritages africains. En guise d’illustration, nous retrouvons également en Guadeloupe, ancienne colonie française peuplée par des descendants d’esclaves africains, le même type de tambour appelé ka. Il y a ainsi fort à penser qu’à la suite de leur arrivée sur l’île, les esclaves réunionnais aient confectionné des tambours quelque peu différents de ceux qu’ils avaient l’habitude de manier, dans la mesure où les matériaux à leur disposition n’étaient plus les mêmes. Pour cette raison, nous n’avons pas retrouvé de tambours identiques au roulèr sur le continent africain d’où il est pourtant originaire.

Le nom vernaculaire « rouleur » provient soit du mouvement des mains de l’instrumentiste, soit du déhanchement propre à la danse des Noirs (ancêtre du maloya). Cet instrument qui donne la base rythmique du maloya est traditionnellement fait à partir d’un tonneau tronqué à ses deux extrémités. L’une d’elle est recouverte d’une peau de bœuf tannée et cloutée. De nos jours, les barriques n’étant plus réellement importées sur l’île, les facteurs d’instruments se sont lancés dans des confections à partir de bois locaux comme le champac. Afin de permettre un accordage plus facile, sans avoir à chauffer la peau pour la tendre, ils ont aussi tendance à ligaturer la membrane par un système de cordage.

Joué à mains nues, le roulèr pouvait être percuté à l’aide d’une mailloche au XIXème siècle, comme en témoignent les documents anciens. Dans ce cas, le musicien ne chevauchait pas l’instrument, alors qu’aujourd’hui cette posture lui permet d’accoler une jambe contre la peau de sorte à modifier la tension de celle-ci et obtenir une variation de timbre et de tonalité.

Issu du Mozambique, le timba (ancêtre du timbila ou mbila), qui a totalement disparu de l’instrumentation traditionnelle du maloya au début du XXème siècle, est à l’origine un xylophone fait de lames de bois de différentes tailles (de sorte à obtenir une gamme), reposant sur des calebasses évidées servant de caisses de résonance. Nombreuses iconographies attestent à la fin du XIXème siècle à La Réunion cet instrument, qui serait également l’héritage du xylophone sur jambes de Madagascar. En effet, à Madagascar comme à La Réunion, le lamellophone ne requiert pas de calebasse. Cependant, alors qu’il repose à même le sol ou sur une fosse creusée à La Réunion, l’instrument est posé sur les jambes de l’instrumentiste à Madagascar. Ainsi, nous pouvons en conclure que le timba est la résultante d’une symbiose entre des apports mozambicains et malgaches.

Bien que de factures instrumentales totalement différentes, le pikèr est un idiophone également percuté par deux baguettes de bois, apparu en remplacement du timba durant le XXème siècle. Comparable au tsipetrika de Madagascar, le pikèr consiste en un tronçon de bambou (d’une soixantaine de centimètres de longueur pour une quinzaine de diamètre), reposant horizontalement soit sur un pied, soit à même le sol. Son nom vernaculaire semble faire référence à la technique de jeu du musicien qui « pique » l’instrument à des fins rythmiques. On parle parallèlement de sati (mot indien véhiculé par les engagés nommant également un petit tambour tamoul hémisphérique) pour désigner le même type de percussion, dont le corps végétal est remplacé par un réceptacle en tôle, un bidon écrasé ou n’importe quel récipient métallique susceptible de servir de résonateur. Le sati est donc un dérivé du pikèr, qui a lui-même évincé le timba. En fonction du timbre recherché résultant de la matière de la cavité percutée, on retrouve au sein de l’effectif instrumental du maloya soit le pikèr (végétal), soit le sati (métallique).

Originaire d’Europe, cet idiophone par percussion, dont le nom provient de sa morphologie, a été introduit durant la seconde moitié du XIXème siècle à La Réunion, soit relativement tardivement au regard de l’utilisation des autres instruments du maloya. Si aujourd’hui, la grande majorité de triangles sont de fabrication industrielle, jusqu’aux années 1970, nombre d’entre eux étaient encore artisanaux, modelés à partir de lourdes tiges d’acier servant souvent d’armature dans la construction de bâtiment. En vogue au XXème siècle, il est de nos jours principalement remplacé par le pikèr ou le sati.

L’arrivée sur l’île des premiers instruments européens (piano, mandoline, banjo, guitare, violon, clarinette, flûte, accordéon…) qui ont été utilisés dès les prémices du séga (sous sa forme européanisée), nous renvoie au XIXème siècle. Ces instruments étaient en effet principalement importés par bateau et par les jeunes bourgeois qui, après des études dans les écoles militaires européennes, rejoignaient leur famille sur l’île. Ils servaient à distraire la haute société au cours des bals organisés par celle-ci, avant de se généraliser aux pratiques instrumentales populaires (quadrilles créoles, valses, polkas, mazurkas, scottish, ségas…).

Par la suite, pendant le XXème siècle et particulièrement durant l’âge d’or du séga (1950-1980), des instruments tels que la batterie, la basse ou encore la guitare électrique firent leur apparition de sorte à faire aujourd’hui toujours partie intégrante du répertoire.