C’est une nécessité due aux conditions de la navigation ; les vaisseaux parviennent dans cette région après quatre à cinq mois de navigation et les hommes ont nécessairement besoin d’un renouvellement de leur alimentation. Le grand danger de cette longue traversée est l’apparition du scorbut, maladie épidémique provoquée par une carence en vitamines, principalement en vitamine C. Le seul remède connu est la distribution de produits alimentaires récoltés depuis peu et riches en vitamines. Il faut aussi renouveler la provision d’eau (on compte 5 litres par homme et par jour) et de bois pour la cuisson des aliments. Il peut encore s’avérer nécessaire de procéder à quelques réparations.

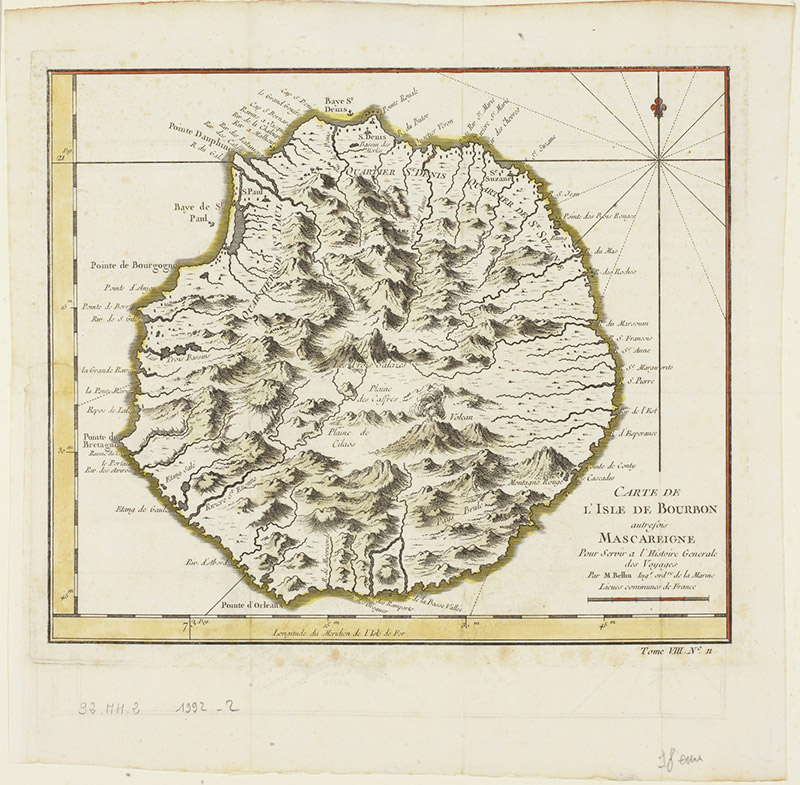

Les Français parcourent épisodiquement cette route depuis le début du XVIIe siècle et ils ont l’habitude de stationner sur les littoraux de Madagascar où ils trouvent les « rafraîchissements » nécessaires. En 1642, Richelieu voulant donner une certaine permanence aux échanges entre la France et l’Asie orientale fonde la Compagnie de l’Orient ainsi que l’établissement de Fort-Dauphin (baptisé ainsi en l’honneur du jeune Louis XIV) au sud-est de l’île Madagascar. En outre il prescrit de prendre possession de l’île Mascarin, que le gouverneur Flacourt nomme Bourbon, « ne pouvant trouver de nom qui pût mieux convenir à sa bonté et à sa fertilité », et demeurée jusqu’à présent libre de toute présence européenne car ses côtes n’offrent pas d’abris naturels.

Sous la domination française elle est habitée irrégulièrement par des malades au repos et des indésirables écartés pour un temps de Fort-Dauphin. En 1663, sur la demande du maréchal de La Meilleraye, principal actionnaire de la Compagnie, les directeurs y installent un poste militaire car : « … ce lieu est très sain, très fertile et très abondant en chair et en poisson. »

En 1664, la Compagnie de l’Orient est associée avec l’importante Compagnie des Indes orientales, fondée par le contrôleur général des finances Colbert pour rivaliser avec la très active Compagnie hollandaise du même nom. Le ministre rêve de faire de Fort-Dauphin un autre Batavia, un port de commerce actif rayonnant sur tout l’océan Indien, mais il ne parvient pas à réunir les capitaux nécessaires, et le comptoir français végète. En 1674 à la suite de heurts entre les Malgaches et les

colons plusieurs de ceux-ci sont assassinés et les survivants quittent Fort-Dauphin pour d’autres destinations, en particulier Bourbon.

Le manque d’argent et la quasi permanence des guerres entre les Français et les Hollandais empêchent le développement de l’île. Au début du XVIIIe siècle, après quarante ans d’existence, elle a 1.100 habitants, dont un grand nombre sont nés sur place car l’île reçoit très peu de nouveaux colons. Malgré l’abondance du gibier et des fruits les capitaines des navires hésitent à y stationner car la mise en valeur agricole est à peine entamée et les disponibilités alimentaires sont aléatoires. En quarante ans, seulement dix bâtiments venant de France et vingt y retournant stationnent à Bourbon. La direction de la Compagnie des Indes et les colons, n’ont ni les disponibilités financières ni même la volonté d’améliorer la situation.

Le changement est apporté par l’installation de pirates repentis. Dans les années 1685 la grande piraterie venue des îles de l’Amérique tropicale gagne l’océan Indien. Les flibustiers sont informés de la grande valeur des cargaisons de métaux précieux portés par les navires européens venant acheter des produits orientaux et ils cherchent à s’en emparer. Dans les intervalles de leurs courses ils s’abritent et se réparent sur les côtes de Madagascar, idéalement placées sur la route entre l’Europe et l’Asie ; de plus aucune autorité n’y exerce la justice. Pour obtenir les produits manufacturés européens dont ils manquent, les pirates, qui ne manquent pas d’argent, viennent à Bourbon et ils sont bien accueillis. Certains sont séduits par les conditions de la vie quotidienne et se fixent définitivement. Dès 1687, le gouverneur transmet aux directeurs de la Compagnie une demande d’installation de six pirates hollandais repentis et celle-ci est acceptée. Plus tard, aux curés missionnaires redoutant que : « … ces sangliers ne ravageassent la vigne du Seigneur », le gouverneur en second Antoine Boucher réplique : « Ils ne doivent pas oublier que les meilleurs habitants de Bourbon ont été des forbans . »

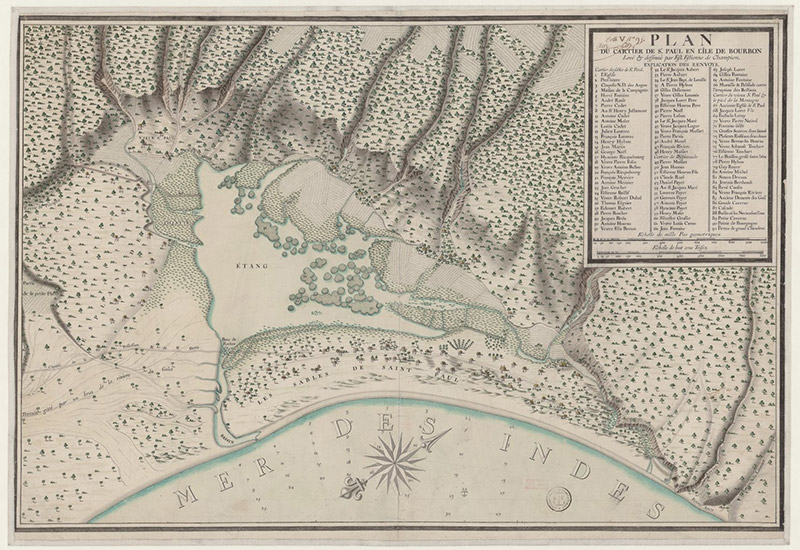

A la demande des directeurs de la Compagnie des Indes le même Antoine Boucher rédige en 1710 un Mémoire pour servir à la connaissance particulière de chacun des habitants de l’Isle Bourbon et donne des indications précises. Ils sont nombreux – 40 sur 121 chefs de famille- soit 48 % des habitants ; ils sont riches – ainsi le Provençal Jacques Siboalle peut-il disposer de 13 500 livres, l’Ecossais Rabin 12 000 livres, le Martiniquais Jean Leroy 8 400 livres – et ils utilisent ces fonds pour acheter des esclaves puis entamer le défrichement et la mise en valeur d’un domaine ; surtout ils apportent un esprit d’entreprise dont l’effet est décisif.

Ce mémoire témoigne d’un intérêt renouvelé de la part de la direction de la Compagnie des Indes pour le développement de Bourbon, alors que sa situation financière est améliorée par la cession du monopole des relations commerciales entre les Indes orientales et la France à un groupe d’armateurs de Saint-Malo associé avec le financier Crozat. En décembre 1709 cette direction nomme Louis Boyvin d’Hardancourt, fils de son secrétaire général, « commissaire général pour la visite des établissements de la Compagnie des Indes … » afin d’en donner une connaissance « plus exacte et plus sûre ». Louis Boyvin séjourne à Bourbon d’avril à septembre 1711 et parcourt toute l’île. A l’issue de son voyage il présente deux propositions :

1° L’impossibilité d’avoir un port à l’Isle de Bourbon m’a fait jeter les yeux sur celle de Maurice déserte et abandonnée par les Hollandais il y a nombre d’années (1710) (que les Hollandais ont quitté en 1710). J’estime que la Compagnie des Indes de France ne peut mieux faire que de s’y procurer un établissement solide pour la relâche de ses vaisseaux où ils soient en sûreté dans les deux ports qui s’y trouvent.

2° Je n’ai jamais douté que la plantation des caféiers réussit dans cette île. La preuve en résulte par les plants de caféiers sauvages que j’ai trouvé dans le plat pays sur les montagnes derrière Saint-Paul …

Ces deux propositions sont acceptées par la Compagnie, approuvées par le conseil du roi, et immédiatement mises en œuvre. Un bâtiment est envoyé à Maurice et prend possession de l’île devenue « île de France » ; un autre prend 60 plans de caféiers à Moka et débarque à Bourbon en septembre 1715. Des 20 arbres ayant supporté la traversée, deux seulement y prennent racine et développent la production du « Bourbon rond ». La culture de la variété locale ou « Bourbon pointu » est abandonnée car la production est irrégulière et l’arôme peu agréable. Antoine Boucher, second puis gouverneur de l’île, contient l’impatience des directeurs et poursuit avec acharnement la mise en place de la culture . La première cargaison

– 3.400 livres – est envoyée en 1724, puis il s’en suit une croissance très rapide avec 100.000 livres en 1727 – « Cette plantation a enfin réussi et la Compagnie a lieu désormais d’attendre par les récoltes plus amples à se dédommager de toutes les dépenses qu’elle a déjà faites », écrivent les directeurs après avoir reçu 900.000 livres en 1734 – Ils reçoivent 1.500.000 livres en 1740, 2.500.000 livres en 1744 et après cette date une production annuelle de 2 millions à 2.500.000 livres.

Toute la plaine côtière de Bourbon est progressivement transformée par glissement des colons à partir de Saint-Paul et de Saint-Denis. Les paroisses Saint-Louis et Sainte-Suzanne sont fondées en 1728, Sainte Marie en 1733, Saint-Benoît en 1734, Saint-Pierre en 1735 et Saint-André en 1740.

La mise en valeur transforme le paysage. Sur les rivages les arpenteurs délimitent les « pas de la Compagnie ». C’est une bande de terre de 50 pas, soit environ 80 mètres, conservée en « bois debout » afin d’appuyer la défense dans l’éventualité d’un débarquement ennemi. Le reste du terrain depuis cette réserve jusqu’au pied du « rempart », limite extérieure de la zone montagneuse, est partagé en « concessions ». Ce sont des rubans assez étroits – 25 à 125 mètres – mais très longs, parfois sur plusieurs kilomètres, car ils correspondent à l’espace situé entre deux ravines. La superficie est très variable, d’autant qu’à partir de 1732, dans les zones nouvellement ouvertes à la culture, les arpenteurs, à la demande de la Compagnie, tracent quatre lignes parallèles au rivage et aux pas de la Compagnie, à 100, 200, 400 et 600 mètres (souvent encore marqués dans le parcellaire actuel car ils forment des limites de propriété suivies par des chemins), afin de créer des petites concessions.

L’étude conduite par Jean Defos du Rau sur les dimensions des propriétés dans les recensements de 1773 à 1778 donne une idée de leur taille : 26,2 % d’entre elles ont moins de 5 hectares ; 10 % de 5 à 10 hectares ; 40,1% de 10 à 20 hectares ; 21,2 % de 20 à 100 hectares ; 2,5 % plus de 100 hectares . Les grands domaines, c’est-à-dire plus de 2.500 hectares sont rares et ils sont toujours obtenus par le rassemblement de plusieurs concessions séparées les uns des autres.

Les terres sont défrichées et cultivées par des esclaves devenus nombreux. Lors de la création de la Compagnie des Indes en 1664 la monarchie avait interdit l’esclavage : « Il est très expressément défendu de vendre aucun habitant originaire du pays comme esclave sur peine de la vie ; et il est enjoint à tous les Français qui les loueront ou retiendront à leur service de les traiter humainement, sans les molester, ni les outrager, à peine de punition corporelle s’il y échet . »

Cependant les « domestiques » mentionnés dans les premiers recensements paraissent avoir des conditions de vie proches de celles des esclaves. Le mot « esclave » apparaît en 1690 dans la correspondance officielle, et en 1713-1714 dans les recensements. Avec le développement de la culture du café la direction de la Compagnie demande au roi un texte réglementaire pour organiser l’esclavage dans les îles de l’océan Indien. Celui-ci, largement inspiré du « Code noir » de 1685 pour les îles de l’Amérique, est publié en décembre 1723 .

A partir de cette date la Compagnie organise des expéditions annuelles de traite et vend des esclaves aux propriétaires des concessions. En 1723 on compte environ 600 esclaves pour une population totale de 1.200 personnes. En 1730 ils sont 4.000, soit plus de 80 % d’une population totale de 4.800 personnes. Le même pourcentage est conservé durant tout le reste du XVIIIe siècle avec 8.000 esclaves pour une population de 10.000 habitants en 1740 ; 11.000 pour 13.500 en 1750 ; 15.800 pour 20.000 en 1764.

Ces esclaves sont en majorité originaires de Madagascar (64 % en 1735). La Compagnie entretient un poste avec un commis permanent à Foulepointe, au nord de l’actuel port de Tamatave, et elle préfère les captifs originaires de cette île en raison du moindre nombre des décès au cours de la traversée (voisin de celui des Européens avec 12 %, alors qu’il est de 21 % pour les voyages depuis la côte orientale de l’Afrique) et bien que les colons redoutent qu’ils ne volent une pirogue et tentent de regagner leur pays natal. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle les créoles forment progressivement une minorité importante (plus de 30 % en 1762). Il y a peu d’esclaves d’origine indienne – toujours moins de 5 % – avec fréquemment une hésitation sur le statut entre esclave et artisan libre. Il n’y a presque aucun affranchissement car la direction de la Compagnie y est hostile.

Les conditions de la vie quotidienne sont organisées par l’édit de 1723. Comme aux Antilles l’esclave est un « meuble », incapable en justice et n’ayant pas le droit de propriété sauf celle d’un « pécule ». Le maître est responsable des actes de son esclave et il lui doit protection et nourriture. La quantité journalière de nourriture est fixée par l’édit à une livre et demie de riz pour un homme, une livre pour une femme ; l’esclave âgé ou infirme doit être entretenu par le maître. Il doit recevoir une instruction religieuse et ne peut être contraint de travailler le dimanche et les jours fériés. Il est interdit de vendre séparément le mari, la femme et les enfants. Le droit de correction est limité à la flagellation, cependant il est prévu des peines très sévères en cas de vol, d’attroupement et de marronnage.

Il est difficile d’apprécier les conditions réelles de la vie quotidienne à travers ces notions juridiques. Le texte suivant, provenant d’un maître dénoncé pour sa sévérité, peut en donner une impression :

Règlement des noirs du Sr. Desruisseaux. – Article premier. Les noirs qui courreront les nuits sans la permission du maître ou de celui qui le représentera coucheront la 1ere fois un soir au bloc, la 2e 8 jours, la 3e un mois et la 4e un mois de chaîne.

Article 2. Ceux qui seront pris à voler chez les voisins ou chez le maître coucheront la 1ere fois 8 jours au bloc, la 2e 15 jours, et la 3e 14 jours à la chaîne.

Article 3. Ceux qui seront marrons seront punis de 30 coups de fouet pour la 1ere fois, la seconde seront tenus à la chaîne 15 jours et coucheront un mois au bloc.

Article 4. Tous noirs qui feront des brocantages avec leurs camarades, vendront ou achèteront quelque chose sans la permission du maître, seront punis de 30 coups de fouet.

Article 5. Aucun noir, pas même le commandeur, ne découcheront sans le sceau du maître, sous quelque prétexte que ce soit. Ceux qui voudront aller coucher dehors le soir après l’ouvrage en préviendront le maître ou celui qui le représentera sous peine de 20 coups de fouet pour la première fois.

Article 6. Mes noirs ne souffriront aucuns noirs étrangers dans l’habitation ni dans leur case sans en prévenir le maître.

Article 7. Tous gardiens qui prendront des voleurs dans mon habitation seront récompensés d’un mouchoir. Si c’est un marron, la capture sera pour eux.

Le « marronnage » existe en dépit des sanctions, d’autant qu’il est favorisé par le relief accidenté des « hauts ». Le nombre des esclaves fugitifs est difficile à estimer car beaucoup reviennent sur la concession après quelques jours de liberté ; La Bourdonnais l’estime à 200 en 1735. Ils forment parfois des bandes armées et descendent vers la côte pour se procurer des outils, des armes et des femmes. Parfois des colons sont assassinés lorsqu’ils les rencontrent et veulent s’opposer à leurs agissements, ainsi le chevalier de Brossard en 1732 et François Moy en 1737. A la suite de ces meurtres les colons forment des milices placées sous les ordres des capitaines de quartier, généralement anciens officiers de l’armée de la Compagnie, et ils organisent des battues dans les hauts pour capturer les fugitifs et détruire leurs campements. Ils ont du succès et le danger marron semble bien diminué dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Il ne faut pas majorer les difficultés des captifs. L’espérance de vie des esclaves de Bourbon est supérieure – plus de la moitié des hommes ont plus de 40 ans en 1765 – à celle des esclaves des îles de l’Amérique. Dans la première moitié du XVIIIe siècle au moins la vie familiale semble largement répandue (plus de 80 % des naissances des enfants esclaves sont de père connu dans la paroisse de Saint-Paul) et c’est un bon élément de stabilité ; il est possible toutefois qu’elle soit moins fréquente dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en raison de la dégradation de la situation économique.

Avec la culture du café le nombre des colons est accru et il est en relation avec le succès des plantations. Après une croissance modeste de 600 à 800 colons de 1720 à 1730, on passe à 2.000 en 1740 et 2.500 en 1750, et le mouvement se poursuit avec la même forte cadence jusqu’à 4.000 colons en 1764.

40 % de ces colons sont des employés ou d’anciens employés de la Compagnie des Indes dans la plume et dans l’épée. Par ailleurs les nobles sont plus nombreux à Bourbon qu’ils ne le sont dans les provinces de la métropole. Lors du recensement de 1776 on compte 6.000 blancs répartis entre 700 familles venues d’Europe et 35 de ces familles sont qualifiées d’écuyers ou chevaliers soit un pourcentage d’environ 5 %, bien supérieur à celui des nobles dans la société de la métropole. Ce sont des cadets de familles nobles cherchant à bénéficier d’une solde payée régulièrement par la Compagnie des Indes – service voisin de celui de la monarchie – puis à partir de 1766 par le souverain lui-même, tout en mettant un domaine en valeur.

« On ne vient aux Indes que pour faire des affaires, écrit le gouverneur La Bourdonnais dans un mémoire envoyé au ministre des finances, l’opinion contraire ne peut être exigée n’étant pas naturelle. » Les colons veulent faire fortune. Certains y parviennent avec talent, ainsi le gouverneur Benoît Dumas. Lorsqu’il est envoyé aux îles en 1727 les directeurs généraux adressent l’ordre suivant : « M. Dumas ayant témoigné à la Compagnie l’intention qu’il avait de former des habitations pour son compte, la Compagnie ordonne de (lui) concéder dans les terres qui ne sont pas distribuées un terrain dans l’île de Bourbon de la même étendue que celui ci-devant concédé à feu M. Boucher aux mêmes conditions et redevances qu’aux autres habitants . » Dumas se procure en outre pour 20.000 livres des terres en cours de défrichement auxquelles les concessionnaires ont renoncé et il achète de 1727 à 1732, 143 esclaves pour 50.000 livres, soit une dépense de 70.000 livres. Il revend le tout en 1735 lorsqu’il est nommé gouverneur de Pondichéry pour 150.000 livres. Il a donc doublé sa fortune en moins de huit ans . La situation est favorable comme l’observe un notaire en 1756 : « Il est de notoriété publique que les biens-fonds exploités en cette île … produisent (annuellement) plus de dix pour cent », alors que le loyer de l’argent en métropole est voisin de 5 %.

Sauf pour ceux qui épousent une riche créole propriétaire d’une habitation (et ayant généralement dix à quinze ans de moins qu’eux) la principale difficulté est l’endettement. La concession est gratuite mais il faut pouvoir disposer d’un capital pour acheter des esclaves qui coûtent cher et commencer la mise en valeur dans le délai de trois ans selon la réglementation. Ainsi en 1737, l’officier Balmane de Montigny est emprisonné (et meurt) car il est dans l’incapacité de régler une dette contracté pour l’achat de 20 esclaves ; en 1747 l’officier Denis d’Acqueville meurt après deux années de séjour alors qu’il venait d’obtenir une concession et d’acheter 29 esclaves en laissant un passif de 17.819 livres pour un actif de 13.245 livres ; en 1744 le commis Joseph Dacian meurt au bout de quatre années de séjour en laissant une fortune de 9.821 livres et une dette de 5.527 livres soit 56 % de l’actif ; la même année le commis François Mathieu meurt après dix années de résidence avec un actif de 23.332 livres et un passif de 15.878 livres soit un endettement de 68 % . Il existe toujours de beaux succès comme celui de François Bertin, ancien commandant de l’île, qui fait l’acquisition d’une charge de secrétaire du roi moyennant 105.000 livres lors de son retour en métropole en 1767, mais en général les fortunes de ceux qui réussissent s’élèvent de 10.000 à 20.000 livres ; elles permettent de vivre correctement à Bourbon et très modestement en métropole.

Dans l’ensemble les fortunes des colons diminuent au cours du XVIIIe siècle. Une cause principale est la baisse du cours du café Bourbon. En août 1723 la Compagnie reçoit le privilège exclusif de la vente du café en France et elle annonce à Bourbon que « l’objet devenant de plus en plus considérable » elle recevra la production de l’île à 10 sols la livre . Toutefois son privilège est doublement contesté. D’abord par les cargaisons de Moka débarquées à Marseille ; en théorie ce port franc est séparé du reste du royaume par une barrière douanière, mais celle-ci est peu efficace et la contrebande est considérable. Ensuite par l’augmentation de la production du café des Antilles. Celui-ci est acclimaté à partir de 1721 malgré l’hostilité des directeurs de la Compagnie qui avaient essayé d’empêcher l’envoi de plants de Moka en Amérique. En juin 1729 ils obtiennent un ordre du secrétaire d’Etat de la marine aux intendants des Antilles pour faire interdire la culture du café, mais les planteurs n’en tiennent pas compte d’autant que leur café s’écoule bien dans le reste de l’Europe. En 1732, l’entrepôt du café des colonies de l’Amérique est autorisé en transit en France ; en 1736, il reçoit la liberté d’entrée dans le royaume. En conséquence le café Bourbon qui doit parcourir 2.600 lieues pour arriver en France est concurrencé par celui des Antilles qui vient de 1.200 lieues. De plus les Hollandais développent la culture du café dans leur colonie de Java et leur production inonde les marchés de l’Europe du Nord. En conséquence la Compagnie diminue le prix d’achat à Bourbon à 8 sols la livre en 1730, 5 sols en 1732, 4 sols en 1744, 3 sols en 1745. Et à cette date elle affirme le vendre à 11 ou 12 sols en métropole alors que le fret lui revient à 6 sols.

Les revenus des colons sont atteints par cette diminution du prix d’achat. De plus les caféiers sont soumis aux aléas naturels et ceux-ci diminuent fortement la récolte, ainsi un ouragan en 1732, une invasion de pucerons de 1747 à 1749 …

En outre le partage successoral égal des concessions entre les héritiers selon la coutume de Paris en vigueur dans les colonies françaises entraine un morcellement contraire à la mise en valeur des terres. Des parcelles divisées en un ou deux sillons sur une grande longueur deviennent des couloirs impossibles à cultiver . Le résultat est la multiplication des « petits blancs » : en 1735 un blanc sur 57 vit sans esclaves ou avec un ou deux esclaves, c’est-à-dire dans la misère ; en 1779, ce sont 10 blancs qui vivent ainsi.

L’augmentation de la pauvreté est un peu ralentie par le développement de la production agricole pour le ravitaillement des équipages, nécessité rappelée régulièrement par la direction de la Compagnie. Dans les années 1720 et 1730 cette prescription est peu suivie comme en témoigne la remarque d’un officier de marine en 1734 au cours d’une escale : « On ne pense qu’au café et pour cela il semble qu’on s’oublie soi-même car la plus grande partie des habitants, uniquement occupés de sa culture, ne sont pas en état lors de l’arrivée des vaisseaux de fournir les rafraichissements qui deviennent tous les jours plus rares . » La Bourdonnais, arrivé au gouvernement des îles en 1735, réagit contre cette tendance. Il représente « … presque pathétiquement aux habitants que la Compagnie avait établi cette île uniquement pour fournir des rafraîchissements à ses vaisseaux . » Et il est entendu : à la fin de son mandat Bourbon produit 5.500 quintaux de blé, 9.000 quintaux de riz, 40.000 quintaux de maïs et au même moment le conseil de gouvernement de l’île observe :

Tant que la guerre (de Succession d’Autriche) a duré, l’île de France a tiré de nous des secours considérables en grains et eut été certainement hors d’état de fournir à la consommation que faisait la grande quantité de vaisseaux qu’elle avait dans son port, si elle n’eut trouvé ici blé et maïs …

L’essentiel est donc fourni, toutefois l’apport de riz et de bœuf salé venant de Madagascar demeure nécessaire.

En 1764 lorsque le gouvernement envisage de placer les îles sous l’autorité directe de la monarchie les directeurs de la Compagnie des Indes assurent : « Les îles coûtent cinquante millions aux actionnaires et les colons doivent à la Compagnie toute leur fortune. » Il est certain que la Compagnie a fait des avances aux habitants pour leur permettre d’acheter des esclaves et commencer la mise en valeur ; les intérêts cumulés de ces prêts – remboursés en café – doivent naturellement figurer parmi les dépenses de la Compagnie. Elle entretient par ailleurs depuis 1722 une troupe de 150 hommes pour la garde et la police de l’île et elle s’est engagée à verser un salaire aux administrateurs civils. Ces dépenses sont largement compensées d’une part grâce à la recette de la vente des esclaves chargés sur les navires de la Compagnie et de la vente du café en métropole ; d’autre part, selon l’ordonnance du 23 avril 1723, la Compagnie vend aux colons les marchandises européennes (ou asiatiques) avec un bénéfice de 100 %, puis 125 % et 150 % du prix de facture, pour les vins et eaux-de-vie c’est 200 et 300 %. Cette recette conforme au principe de l’exclusif est la principale source des revenus de la Compagnie. Il faut y ajouter la redevance (en nature) de quatre onces par arpent de café et le produit des droits de mutation (environ 15.000 livres). Donc la population de Bourbon, une fois accompli le premier effort d’investissement, couvre ses dépenses. On pourrait même considérer qu’elle rapporte si l’on pense à l’obligation pour la Compagnie d’avoir une escale sur la route de l’Asie orientale.

En somme la mise en valeur de Bourbon sous le régime de la Compagnie des Indes est un succès matériel et financier. L’équilibre commercial et financier est obtenu, mais il est obtenu au détriment des colons et des esclaves.