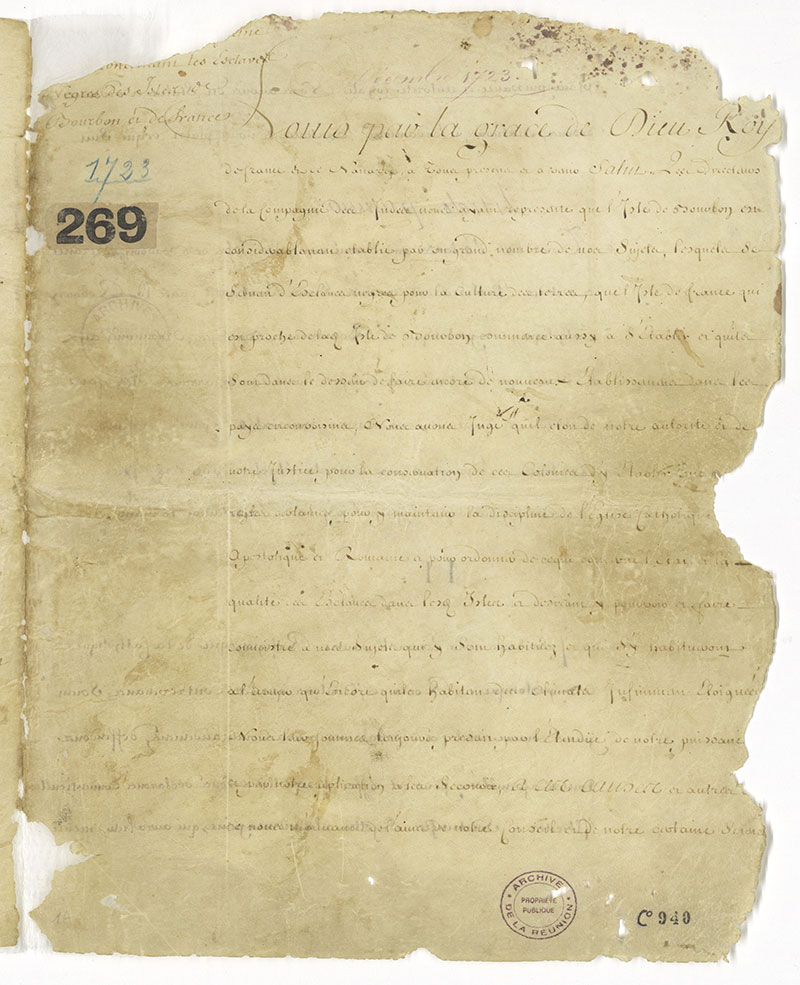

Instituído nas ilhas de France (atualmente Maurícia) e Bourbon, em 1723, no início do reinado de Luís XV, o Code Noir é a expressão jurídica de um sistema económico e social dedicado, nomeadamente, à exploração de açúcar — um recurso agrícola considerado com grande potencial de desenvolvimento. A partir de 1455, segundo se investigou, os portugueses teriam instigado o nascimento de um sistema comercial autónomo na ilha de São Tomé «onde se celebra o “matrimónio” da cana e do homem negro e aparece o modelo conseguido de uma sociedade esclavagista» . Esse promissor sistema triangular passaria por sucessivas mudanças e deslocações geográficas no Brasil e nas Caraíbas, antes de ser aplicado no Oceano Índico.

No Oceano Índico, podemos dizer que representou também um «facto social total», tal como o explica Emile Durkheim, na medida em que comporta várias dimensões: económica, social, civil, política, religiosa e jurídica. Em França, por mais descurada que pudesse parecer, a análise dos textos jurídicos conheceu um notável impulso com figuras doutrinais contemporâneas, como as de Jean-François Niort ou Louis Sala-Mollins, respetivamente historiadores de direito e filosofia.

A análise jurídica é um meio que nos permite compreender o fenómeno da escravatura, dada a importância que revestia a regra do direito nas relações sociais. Vários estados modernos regulamentaram a escravatura , testemunhando a mutação inicial do modelo económico e tendo como fundo comum a captação pela imposição da força de trabalho do escravo. Instituído em 1808 e revisto em 1825, o Código Civil do Luisiana explicita claramente esse elemento, distinguindo, no seu artigo 155.º, duas espécies de servos: os livres e os escravos . Por definição, contudo, a escravatura é muito mais do que uma redução da pessoa à sua força de trabalho imposta por terceiros. Embora o trabalho forçado seja a sua expressão, a escravatura é mais essencialmente uma condição da pessoa reduzida a um objeto pelo intermédio e pela execução da regra do direito.

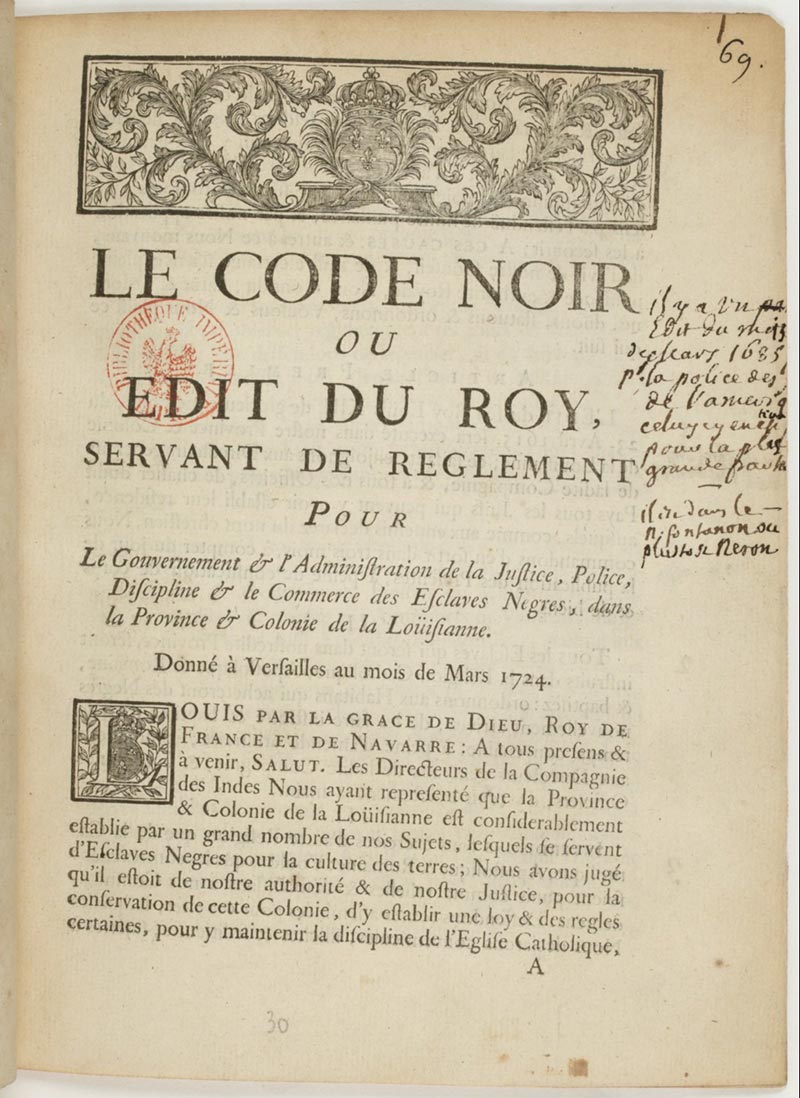

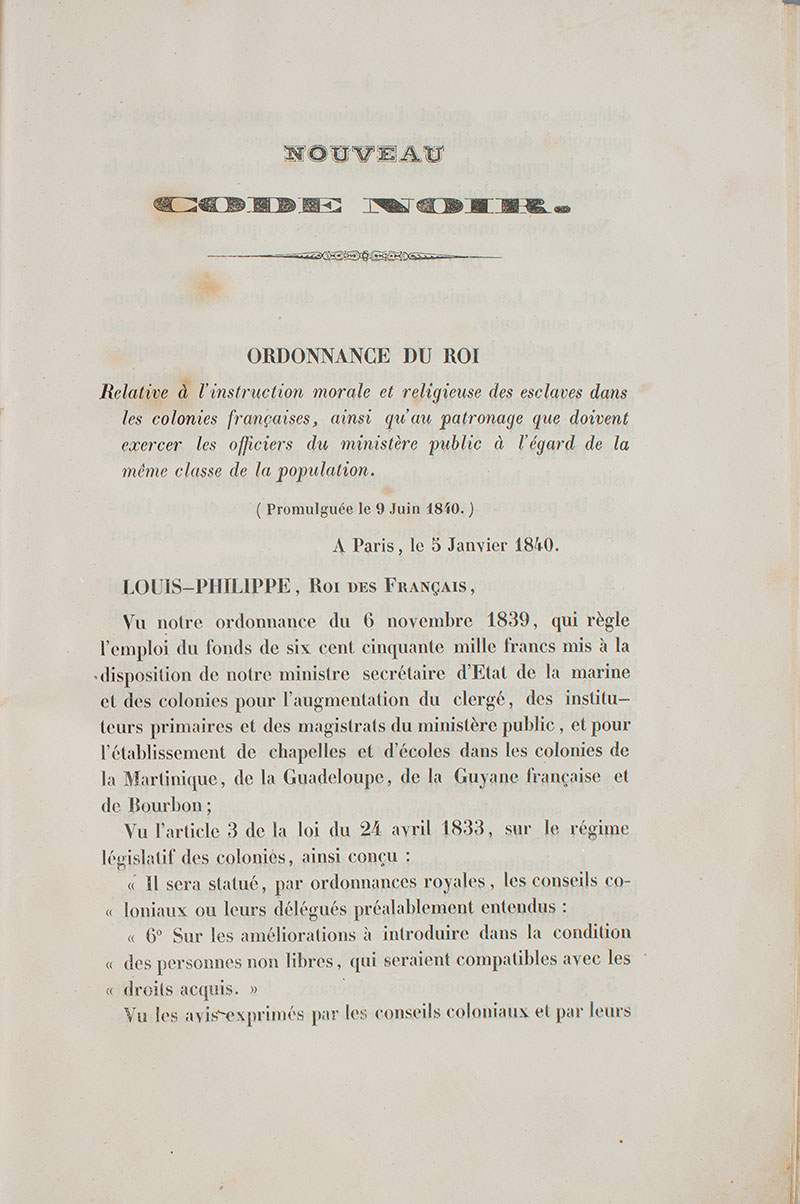

No seu sentido mais estrito, o Code Noir limita-se ao texto de 1723, conhecido pelo título Lettres Patentes . No seu sentido mais lato, há que perceber as principais disposições jurídicas da escravatura no Oceano Índico que originaram este sistema de coisificação humana entre 1723 e 1848. A classificação atual distingue o Code Noir e o Nouveau Code Noir (CN e

NCN) . A normatividade desses textos, componente da sua juridicidade ou qualidade vinculativa, será discutida antes de se considerar a linha de fundo das disposições. Historicamente, observamos quatro grandes etapas da legislação colonial em matéria de escravatura: o texto de 1723 organiza o domínio jurídico do senhor sobre o escravo; o Código Civil colonial de 1805 introduz a dualidade das liberdades mantendo, ao mesmo tempo, a escravatura; a legislação real da década de 1840 concede uma proteção acrescida do escravo e uma mediatização das suas relações com o senhor; operada pelo decreto de 27 de abril de 1848, a legislação posterior à abolição da escravatura indemniza o senhor despossuído. O Code Noir penal, que reserva um tratamento repressivo concreto e completa o Code Noir comum dá uma ideia da complexidade jurídica da escravatura.

A leitura do Code Noir e do Nouveau Code Noir permite perceber, sem sombra de dúvida, a natureza jurídica das suas disposições, seja a sua aptidão para regular de forma coerente as relações entre os senhores e os seus escravos, a sua capacidade de distinguir os destinatários dos direitos e obrigações, a sua preocupação de sancionar as violações desses direitos e obrigações. Não deixa dúvidas de que a intenção do legislador de 1723 consistia em organizar uma sociedade abertamente assente sobre considerações racistas, assegurando o domínio do homem branco sobre o homem negro, por meio da regra de direito. Quanto aos textos da Monarquia de Julho (1840-1848), se, por um lado, suavizam a condição jurídica do escravo, por outro, mantêm esta instituição jurídica. A evolução sensível do regime jurídico do escravo entre 1723 e 1840 caracteriza-se, nomeadamente, por uma tecnicidade e uma precisão crescentes, com tendência para subtrair o escravo à arbitrariedade do senhor. Esta vontade de subtração também se verificava no texto de 1723. Estes textos formam o que seria atualmente considerado direito de natureza positiva, ou seja, um direito em vigor num dado espaço territorial, a expressão de um ato de soberania do Estado. Por essa razão, além de indiscutível, o aspeto formal e tecnicista do direito da escravatura também será uma das expressões mais evidentes do fenómeno de antidireito, ou seja, um direito perverso e liberticida.

A legislação antijudeus do Estado nazi, tal como a do apartheid, também pode ser qualificada de antidireito . Claro que não podemos comparar, sem a devida cautela, o estatuto dos Judeus ao dos escravos. Hannah Arendt, contudo, demonstrou que a retirada dos direitos comuns aos Judeus (direitos políticos, direito de propriedade) fora a primeira etapa da sua exclusão, que começara por ser jurídica e acabara no seu extermínio final . As obras de Danièle Lochak sobre o direito de Vichy prolongaram a problemática do antidireito , demonstrando, na melhor das hipóteses, a censurável indiferença da doutrina jurídica francesa relativamente à produção jurídica dos anos 1940-1944. Efetivamente, o direito e o seu comentário não são neutros. As pretensas ausências de cumplicidade e indiferença da doutrina positivista ao antidireito também são pouco convincentes . Podemos referir a ideia de que «só o direito, que tem a capacidade de modelar a realidade de acordo com uma lógica a priori, era suscetível de criar este monstro» , mas com uma reserva. Não é o direito em si que realiza a monstruosidade, mas a força política que a sustenta. O direito «contenta-se» em formalizá-la juridicamente, dando-lhe legitimidade. A análise jurídica contemporânea do Code Noir está sujeita a várias interpretações, opondo os defensores de uma inadmissibilidade radical àqueles que, apesar dela, pretendem fazer uma leitura jurídica de natureza científica .

As Lettres Patentes (LP) não dão uma definição jurídica ao escravo, no sentido dos critérios de identificação iniciais . De certa forma, podemos considerar friamente que existe uma falha de coerência no raciocínio do «jurislador» da época, uma vez que não se respeita a lógica jurídica: como atribuir um regime jurídico se não se sabe a quem ele deve aplicar-se… A qualidade do escravo, contudo, é reconhecida num determinado número de hipóteses acessórias.

Nem as Lettres Patentes, nem a legislação da Monarquia de Julho enunciam os critérios que definem o escravo. Em todo o caso, não existia uma disposição que definisse o escravo relativamente à sua aparência racial, ao contrário de como o direito sul-africano procedia na lei Population Registration Act, de 1950 (lei sobre a classificação da população) . De acordo com o Code Noir, o homem negro não é forçosamente escravo: pode ser alforriado ou nascer livre. O texto é, portanto, simplesmente declarativo da condição do escravo, como se a questão de saber quem era ou não era escravo fosse evidente na época ou, pelo menos, não fosse uma necessidade jurídica. Como o Code procura assegurar o domínio do homem branco, o escravo é, a priori, negro, mas não podemos excluir o mestiço, originário de uniões mistas — e, claro está, proibidas . Por fim, como o texto não prevê que uma pessoa considerada escrava possa ser alforriada por a sua tez ser branca, não podemos afastar a hipótese teórica de terem existido escravos brancos ou levemente mestiços. Na prática, os escravos eram recenseados, e a rúbrica «casta» descrevia a sua aparência. Alguns eram qualificados de cafres, malgaxes, crioulos ou vermelhos. Outros, eram classificados como «escuros-claros»… No seu todo, o Code Noir avalisa a condição jurídica do escravo sem a constituir. Num dado número de hipóteses, por exceção, as Lettres Patentes determinam a qualidade do escravo. Assim, o artigo V, dá duas séries de precisões. As crianças nascidas de uma união proibida serão sempre consideradas escravas sem possibilidade de alforria. Por outro lado, o homem negro, seja ele alforriado ou livre, que despose a sua escrava e a alforrie, tornará os seus filhos livres, nascidos ou por nascer. O artigo VIII, determina que os filhos de pais escravos nascerão igualmente escravos. Em virtude do artigo XI, a condição jurídica transmite-se de forma matrilinear. Uma mãe escrava põe no mundo filhos escravos e, por simetria, uma mãe livre, dá à luz filhos livres .

Por exceção, o Código Civil do Luisiana de 1825 define o escravo pela sua condição: «O escravo é aquele que se encontra sob o poder de um senhor a quem pertence; de tal forma que o senhor pode vendê-lo e dispor da sua pessoa, do seu ofício e do seu trabalho, sem que ele possa fazer o que seja, possuir o que seja, ou adquirir o que seja; tudo pertence ao seu senhor» (artigo 35.º). Prova de que a escravatura permanece um desafio contemporâneo, a Convenção internacional sobre a Escravatura concluída em Genebra, a 25 de Setembro de 1926, define a escravatura como «o estado ou a condição de um indivíduo sobre o/a qual se exercem todos ou alguns atributos do direito de propriedade» (alínea 1 do artigo 1.º). Já o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no caso Siliadin vs. França, de 26 de julho de 2005, teve de especificar as noções respeitantes ao trabalho forçado ou obrigatório, de servidão e de escravatura .

Efetivamente, a escravatura consiste em desprover uma pessoa do seu livre-arbítrio para agir e em anular, tanto quanto possível, o seu livre-arbítrio para pensar, subordinando-a aos desejos exclusivos do seu senhor e dono, que faz dela um ser inferior. O facto odioso da escravatura ainda é mais grave quando assenta em considerações de ordem racial. O sistema jurídico não só admite por conta própria, em parte, essa realidade factual — uma vez que organiza, em prol do senhor, os meios desse domínio —, como também vai mais longe, utilizando a técnica jurídica para dissociar a pessoa dos seus direitos subjetivos. Por outras palavras, o escravo é uma pessoa sem direitos próprios e sem personalidade jurídica . Uma das grandes vitórias dos filósofos do Século das Luzes foi a associação de direitos — reconhecidos como iguais — a todas pessoas. Para Kant, liberdade alguma, no sentido do livre-arbítrio do sujeito, poderia prevalecer sem a igualdade de

direitos . Todavia, entre a proclamação de 1789 e 1848, levantar-se-iam muitos obstáculos para atrasar a instituição dessa nova ordem política nas colónias. No texto de 1723, por princípio e por essência, o escravo é um objeto de direito. Muito logicamente, não existe um estado civil para o escravo: o nascimento físico é dissociado da existência jurídica. É em 1848 que o comissário Sarda Garriga faz a união entre o real e o jurídico, tornando o estado civil universal . Em 1948, ou seja, um século depois, a Declaração Universal dos Direitos Humanos faz dele um direito do homem por inteiro: «Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica.» (artigo 6.º).

O exercício dos direitos dos quais o escravo pode ser destinatário recai sobre o proprietário, que é quem lhos provê. Por exceção e testemunhando a sua escravidão, o escravo é um sujeito de direito. O artigo XLVIII do Code é muito significativo, pois assemelha, no caso específico da ausência do proprietário, a situação do escravo à de uma coisa a proteger por um proprietário substituto (depositário ou outro), encarregado de gerir a coisa como «bom pai de família» e responsável pelos prejuízos devidos a má gestão.

Para agravar essa «coisificação», o artigo XXXIX informa que o escravo é um bem móvel, ou seja, um objeto de direito: «Os escravos são reputados móveis». O particípio passado «reputado», aqui utilizado como «ser tomado por», significa que os autores do código estão perfeitamente conscientes da necessidade de recorrer à ficção jurídica como instrumento de construção do direito a partir do qual tudo o resto deriva (a condição jurídica). Muito utilizado como técnica jurídica, o recurso à ficção jurídica também significa que não existe qualquer prova factual de que uma pessoa deva ser considerada como bem móvel. É, então, graças a essa ficção totalmente jurídica que se institui a legalidade e a legitimidade da escravatura.

Excecionalmente, o escravo é considerado um imóvel, em caso de venda, do fundo ao qual está vinculado (artigos XLIII, XLIV e XLV). Segue-se um regime jurídico consecutivo de um certo rigor lógico. O escravo é submetido ao regime de direito comum dos bens móveis (Ordonnance et Coutume de Paris: artigo XL). O escravo pode ser vendido, mas a mulher, o marido e os filhos impúberes não podem ser separados (artigo XLII). Caso se veja privado do seu escravo e o denuncie, o senhor terá direito a uma indemnização (artigo XXXV). Objeto, não sujeito de direito, o escravo não pode ter propriedade sobre si próprio, nem sobre os seus filhos ou o seu trabalho, pois tudo isso pertence de jure ao seu senhor. Em virtude do artigo XXI, o escravo sofre de uma incapacidade de dispor do que seja e de uma incapacidade de usufruir de propriedade, o que é relativamente lógico, uma vez que se trata de prerrogativas jurídicas reconhecidas a um proprietário. Ele não pode ser considerado civilmente responsável por atos cometidos sob as ordens do seu senhor.

Em bom rigor, existe um regime de proteção do escravo. É um dos pontos centrais do debate doutrinal: será que podemos falar desse texto com tendo uma função de «intermediação» entre o senhor e a sua coisa, sem lhe dar, consequentemente, uma legitimidade retrospetiva? É uma proposta a ponderar, porque, na Reunião e nas Maurícias, ainda se ouve muito dizer que a escravatura não foi assim tão brutal, que os proprietários eram, na sua maioria, pobres e tinham de alugar os seus escravos para sobreviver. A proposta merece ser analisada com precaução e convida a aprofundar os estudos que, até agora, pouco avançaram no tema da dupla alienação — a do senhor e a do escravo — como efeito da política de desenvolvimento colonial do Estado real.

Seja qual for a sua amplitude, essas modalidades de proteção nunca transformam o escravo num sujeito de direito, limitando-se a recordar a sua qualidade de coisa específica de que convém cuidar, tal como convém cuidar de um animal ou de uma casa para sua conservação. Tanto assim é que o escravo é incapaz de reivindicar por si próprio os seus direitos: ele é um credor sem personalidade jurídica. Os seus direitos incluem, nomeadamente, a instrução religiosa (artigos I e seguintes) — mas será isso um direito ou uma obrigação, um meio de expandir o domínio da religião católica do Estado através do mundo? Também abrangem a obrigação de sustento na velhice, na doença ou noutra situação e a obrigação de pagar uma determinada soma ao hospital mais próximo (artigo XX). O repouso nos feriados é instaurado (artigo IV). Em todos os casos, esses direitos recaem sobre a diligência do senhor, contra o qual o escravo não pode depor (artigo XXII). O único recurso que se reconhece ao escravo é a faculdade de depositar a sua «memória» nas mãos do procurador, em caso de atentado à obrigação de sustento (artigo XIX). Esse procedimento consiste em informar o procurador, mas a força dessa informação é acessória, pois não pode, logicamente, equivaler a um depoimento. Por fim, o artigo XXXVIII prevê a repressão do senhor que tenha mutilado, ou, até, matado, o seu escravo. É claro que este poderá ser indultado, no fim de um processo simplificado.

A única parte do Code que reconhece o escravo como sujeito procura, na realidade, alicerçar a sua condição servil. Segundo o artigo XXV, em matéria criminal, ele pode ser alvo de um processo e sujeito às mesmas formalidades que qualquer pessoa livre. Já o casamento e a alforria dependem do senhor. Nessas condições, como podemos nós não concluir que se trata de uma norma jurídica desumana, que expressa relações de domínio caras à sociedade colonial?

Infelizmente, parece que pouco ou nada aprendemos com a história. É muito difícil aceitar que ainda hoje existam tantas figuras de exclusão. Mesmo as sociedades modernas que se vangloriam da sua tolerância — como a França, que tanto se gaba da sua experiência revolucionária fundada sobre a descoberta de um paradigma de universalidade dos direitos do homem — têm as suas contradições, os seus limites e os seus excluídos: os migrantes, os pobres, os portadores de deficiência… É verdade que as coisas evoluíram. A interdição geral, como uma proibição, é um dado adquirido. É o que faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948: interdiz tanto a escravatura como o tratamento desumano e degradante. O estatuto do Tribunal Penal Internacional de 1998 incrimina a sua prática. Os códigos penais nacionais censuram e incriminam essas práticas. É verdade que a escravatura já não é legal; já não é admissível estabelecer que uma pessoa é legalmente o objeto ou o bem de outra.

Não devemos descurar o contributo da análise retrospetiva do Code Noir para melhor compreender a escravatura contemporânea cuja recorrência é manifesta e que assume formas idênticas, nomeadamente, na exploração sexual, na prostituição e na pornografia . Estas formas que teríamos dificuldade em qualificar como novas são, apesar de tudo, facilitadas, não só pelas recorrentes práticas predatórias, mas também pela mundialização das trocas.