Qualificado como «pequeno» ou «grande» dependendo da duração da fuga do escravo da casa do senhor, o maronage representa a libertação do escravo por si próprio, através da revolta, sem aguardar uma possível alforria por parte do senhor.

O maronage é um fenómeno com contornos que há muito permanecem turvos, especialmente o grande maronage. Não obstante, tem vindo a marcar profundamente a sociedade da Reunião, tanto pela produção de mitos, fonte de uma fértil imaginação coletiva, como pela marcação efetiva do território através de topónimos que assinalam o espaço ocupado pelos marons. Estes topónimos, vinculados a lugares admiráveis da ilha, tais como Anchain no pico do mesmo nome, ou Dimitile no sul, celebram personagens que muito contribuíram para a história de Bourbon-Reunião. Atualmente, no seguimento de estudos recentes efetuados pelo Serviço Regional de Inventário, o grande maronage revela uma parte importante da história da escravatura: a conquista da dignidade por homens e mulheres que, inicialmente, estavam condenados a serem reduzidos a nada.

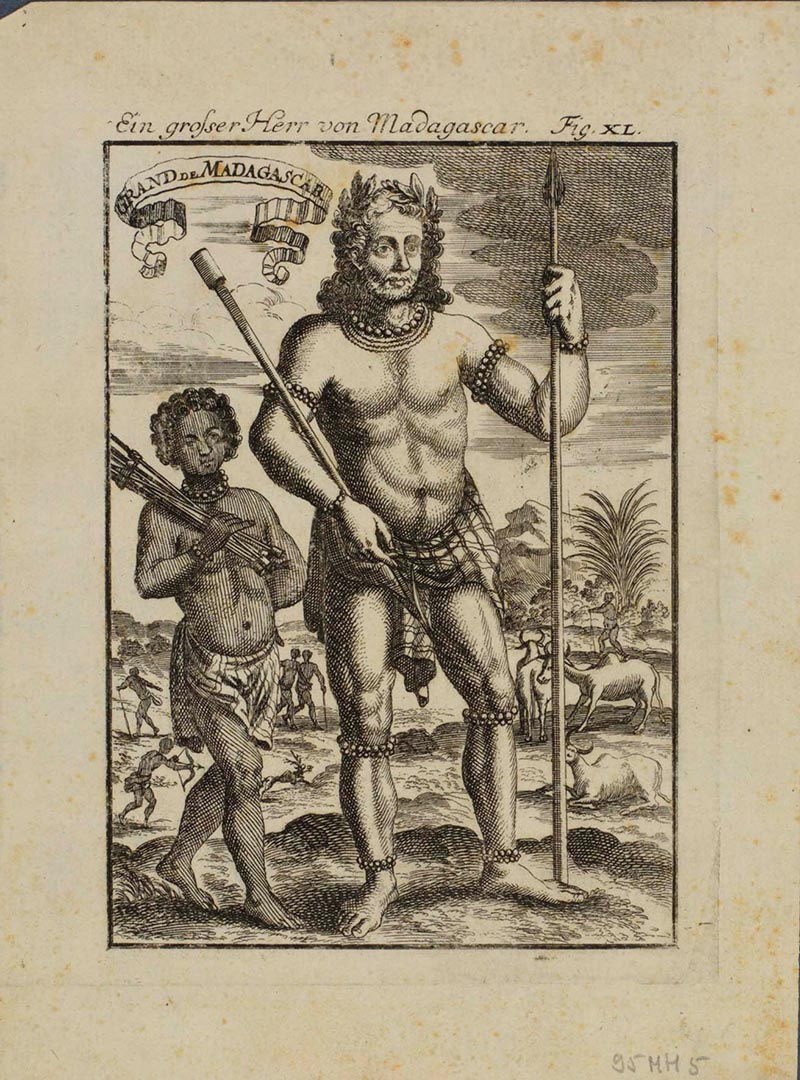

O maronage existe na ilha Bourbon – Reunião desde a chegada dos primeiros malgaxes, em novembro de 1663. Dez «servos», ou mais exatamente escravos, foram trazidos por dois colonos franceses, Louis Payen e Pierre Pau (ou Paul Cauzan?) para viver na Ilha Bourbon, formando o primeiro núcleo de população perene.

Um conflito eclodiu assim que chegaram, tendo o relato sido narrado por Urbain Souchu de Rennefort , Secretário de Estado da França Oriental:

Esta ilha era habitada por dois franceses e dez negros, sete homens e três mulheres trazidos da ilha de Madagáscar, que se revoltaram contra os franceses, retirando-se para as montanhas onde se tornaram inexpugnáveis e raramente visíveis. Acusaram os franceses de terem matado os seus pais e, depois de uma conspiração vã para exterminar estes dois franceses, subtraíram-se da vista e do alcance das suas armas. Seis soldados foram enviados à procura deles, mas o seu esforço foi inútil, visto que se tinham retirado para lugares inacessíveis.

Souchu de Rennefort obteve estas informações do próprio Payen, que viajava com ele no navio Vierge du Bon Port, em 1666.

A revolta levou os malgaxes a fugir para as montanhas em maronage. Só regressariam muito mais tarde, após a chegada de Etienne Regnault em 1665, com a promessa de impunidade. O pronome «eles» que caracteriza os membros do grupo de recém-chegados carece grandemente de precisão, posto que nenhum documento especifica as pessoas que regressaram, ou, sobretudo, que não voltaram. Tanto mais que, para além das três raparigas, cujos apelido, nome e idade aproximativa são conhecidos, não foi fornecido qualquer pormenor sobre os sete homens que, manifestamente, não despertaram interesse em muitas pessoas. Este detalhe é importante para compreender o que se seguiu e a criação do enigmático reino do interior dos marons, fundado no circo de Salazie e mais precisamente no Piton d’Anchain. Muitos elementos convergem para revelar que um dos homens, aquele que ficará conhecido sob o nome de Anchain em Bourbon, permaneceu maron, lançando as bases de uma sólida organização sociopolítica que permitiria que os marons resistissem eficazmente.

A escolha socioeconómica da escravatura como meio de produção na nova colónia assumiu todo o seu significado com o decreto de 28 de agosto de 1670. A pedido do Ministro Colbert, o Conselho de Estado oficializou a prática da escravatura em França, intensificando-a. Apesar de a escravatura já se admitir e praticar em Bourbon, este reconhecimento estatal deu aos colonos brancos os meios para intensificar o tráfico de escravos.

Paralelamente, o protesto dos escravos pela sua condição também se intensificou e tomou várias formas individuais e coletivas, incluindo o maronage que foi a forma mais desenvolvida de revolta contra a escravatura, tanto em número de pessoas envolvidas, como em duração. O maronage prosseguiu reiteradamente ao longo de todo o período do tráfico de escravos, não obstante a repressão cada vez mais cruel. Aquando de uma primeira fuga, a punição aplicada aos fugitivos consistia em chicoteadas, enquanto os recidivistas eram castigados pela marcação da flor-de-lis ou a letra «M» na pele ou pela amputação das orelhas ou do pé. À sua terceira tentativa de fuga, o grande maron recapturado era condenado à morte. Contudo, isto não desencorajava de modo algum os homens e mulheres de fugirem, aceitando o preço a pagar pela liberdade e dignidade.

Importa distinguir dois tipos de maronage. O primeiro é episódico e, de uma certa forma, espontâneo. O escravo revoltado pela sua condição deixa a plantação por algum tempo e muitas vezes regressa por iniciativa própria, devido às dificuldades de sobrevivência impostas pelas montanhas da ilha. Este tipo de partida é feito sob o impulso de um evento desencadeador, que, amiúde, consiste numa forma séria de maus-tratos, tal como uma punição particularmente cruel ou injusta – ou simplesmente o receio disso – uma desnutrição grave, ameaças de morte ou tarefas impossíveis de realizar. Chamavam-lhes «raposas». Eram fugitivos que se evadiam sem organização prévia e, por vezes, se cingiam a permanecer nas imediações das propriedades. Ocasionalmente, regressavam à propriedade por si mesmos devido à pressão das dificuldades encontradas na vida de errância.

O segundo tipo de maronage, qualificado de «grande» (de longa duração), é cuidadosamente pensado, preparado durante muito tempo e frequentemente levado a cabo em bando, ou pelo menos com a ajuda de um grupo. Este último maronage é de natureza estrutural e diz respeito a pessoas que, desde o início, rejeitam categoricamente o sistema esclavagista, esforçando-se por evitá-lo, independentemente dos meios e do preço a pagar. Mencionaremos neste estudo apenas os grandes marons cuja existência é historicamente atestada no estado da arte da investigação.

O grande maronage é uma busca de autonomia, da construção de um mundo livre, não esclavagista. Em Bourbon, tratava-se de um projeto de revolução política e social, intentado pelos marrons, com vista a estabelecer um estado livre: o reino do interior, por oposição ao governo do litoral e do resto da ilha.

O ato fundador deste reino parece estar ligado a Anchain que, refugiado no seu piton, acolheu, organizou e coordenou grupos de marons, tal como descreve Eugène Dayot:

O topo do seu pico era um observatório do qual eram emitidos os sinais acordados com o fito de alertar para a aproximação dos brancos… Frequentemente, quando os bandidos e as suas tropas eram apanhados por um grande grupo de destacados durante a caça às cabras selvagens, o sinal de mobilização também surgia no cume .

O maronage estabelece-se perenemente e definitivamente na ilha com um personagem que se tornou emblemático: Anchain. Fazia parte do primeiro grupo de dez marons malgaxes e quando a maioria dos membros do grupo regressou à costa, permaneceu nas montanhas, talvez com dois ou três outros companheiros cujo rasto, até hoje, nos escapa. Anchain ou melhor Saina, de seu nome original – Anchain significando «chez Saina» (na casa de Saina) – foi o primeiro grande chefe maron de Bourbon-Reunião. A existência deste famoso reino maron do interior, inicialmente questionado pela administração de Bourbon, foi posteriormente evocado de forma constante para justificar todas as prerrogativas de luta intensa contra o maronage pelos colonos assustados com as investidas e pilhagens dos marons, cada vez mais numerosos, porém encurralados em lugares cada vez mais restritos pela extensão das concessões dos brancos.

Os escravos não deixaram as propriedades, fugindo da servidão, somente para se refugiarem nas montanhas, mas também para melhor lutarem e construírem um mundo livre e mais favorável ao ideal destes homens e mulheres que nunca abdicaram da sua dignidade e humanidade. Até porque, hoje sabemos que havia modelos ancestrais de maronage em Madagáscar, um país que sofreu o jugo do comércio árabe-muçulmano pelo menos desde o século VIII e onde foram desenvolvidos modelos de resistência exemplares. Os Bemihimpa, marons malgaxes, formaram sociedades independentes, tanto do ponto de vista político como económico. Prova disso são os acordos que celebraram com os reinos circundantes a fim de se aliarem ou defenderem ao longo de séculos de coexistência.

Se o grande maronage em Bourbon não resultou na construção de uma entidade reconhecida e respeitada como um povo livre independente – como foi o caso em espaços maiores e mais favoráveis como os Maronis na Guiana ou, num território mais próximo, os Bemihimpa de Madagáscar em Tampoketsa, ou os Betsiriry, também em Madagáscar – é porque as circunstâncias não o permitiram. Era difícil repartir o exíguo território de Bourbon, à medida que a população aumentava ao longo dos séculos. Todavia, todas as premissas estavam presentes.

A própria existência deste reino maron – hipotético ou real? – teve um peso considerável na tensão no seio da administração colonial, que se valeu disso para justificar uma política preventiva e repressiva contra o maronage, que variava em função do período. Na realidade, os colonos ouviam boatos de uma grande organização secreta nos circos, interpretavam índices como designações de reis e rainhas, mas não penetravam verdadeiramente nestas zonas assustadoras e, de resto, bem protegidas. Não obstante, sempre tiveram consciência da séria ameaça que o grande maronage representava.

Quando em 1705, um jovem chefe marron, Pitsana, (o Rei Pitre, sucessor de Anchain no romance de Dayot… e na realidade!), foi condenado à amputação do seu pé direito, os juízes teceram acusações muito claras contra os rebeldes: «após se terem armado, vieram assassinar o governador na sua casa, bem como todos os presentes, para se tornarem Senhores da ilha».

O maronage aumentou tanto mais que, em 1714, havia 534 escravos em 623 proprietários, pelo que os escravos se sentiram em posição de força. Posteriormente, a introdução da cultura obrigatória do café levou a incrementar ainda mais a população servil, necessária para o cultivo de novas superfícies. Entre 1730 e 1734, somente em Saint-Paul, 349 escravos tornaram-se marons.

O maronage incluía homens, mulheres e crianças. O que seriam os grandes chefes sem as suas mulheres? Anchain sem Héva ? Manzak sem Reine Fouche, Massaky (Massack) sem Rahariane, Grégoire sem Soa (Soya), Zélindor sem Kala, Laverdure sem Sarlava (Sarlave), Fanga sem Marianne? E tantas outras mães guerreiras e indomáveis.

As mulheres condenadas eram sujeitas a punições semelhantes às dos homens. Assim, a 20 de dezembro de 1711, um grupo de dezanove escravos de diferentes origens étnicas foi condenado por ter roubado um barco com vista a fugir para Madagáscar. Cinco homens e uma mulher foram considerados como instigadores e sentenciados: dois à amputação do pé, três a levarem 200 chicotadas. Marie, de cerca de 30 anos, uma dos insurgentes, «cúmplice em alto grau», recebeu uma centena de chicotadas, tendo-lhe depois sido cortado o nariz e as orelhas. Há também o caso de muitas marrones que, encurraladas por caçadores de escravos que cercaram o seu acampamento à beira da ravina, num gesto supremo de desafio, se atiraram para o vazio com o filho nos braços.

Fundamentalmente, as mulheres dão sentido à existência marone, dando vida a crianças que pertencem aos seus pais e não aos senhores. Futuros marons, são chamados de «crioulos da floresta». Elas «normalizam», recriam, de uma certa forma, a sua vida na constituição das famílias, num espaço privado, protegido e livre: os acampamentos de marons. Todos estes elementos evidentes eram negados aos escravos nas propriedades do senhor.

Por outro lado, permaneciam nos acampamentos enquanto os homens iam para o combate e faziam as investidas aos domínios. E quando os homens não regressavam de uma expedição, era naturalmente sobre elas que recaía a sobrevivência do acampamento, sobretudo a das crianças. Eram, portanto, as garantes de uma longa ocupação até que a aldeia fosse descoberta e destruída pelos caçadores de escravos.

Foi o caso quando, em junho de 1751, em Îlet à Corde, em Cilaos, os caçadores descobrem com espanto uma instalação de longa data onde três gerações de marones viviam com crianças. O caçador Edme Cerveau «mata uma velha negra chamada Bonne, cuja filha: Zavelle, de seu nome malgaxe, era a mãe de Mangalle».

Em resposta, o administrador La Bourdonnais, em março de 1739, ordenou a organização de uma grande «batida», em todos os locais de maronage do território «para erradicar o maronage». Esta operação sem precedentes mobilizou e reagrupou praticamente todos os destacamentos de caçadores de escravos da ilha que caçaram em simultâneo.

Os resultados da grande batida foram terríveis para os marons, sem, no entanto, serem aniilados, continuando a luta.

Desde as suas primeiras manifestações, o maronage organizado contava, principalmente, com escravos malgaxes. Aliás, em muitos documentos antigos, o termo Madagascarins designava, geralmente, os escravos marons de Bourbon. Embora todos os escravos nutrissem, indubitavelmente, um desejo desenfreado de justiça e liberdade (fossem eles indianos, africanos, chineses ou malaios!), os malgaxes apresentavam fatores de incitação que outros grupos de escravos não possuíam. Os malgaxes de primeira e segunda geração, ou até mais (o nome «crioulo» oculta a origem étnica), compõem a maioria dos grandes marons, por duas grandes razões.

A primeira razão é o seu grande número no início da colónia, que favorece uma maior coesão. Só muito mais tarde é que a origem étnica dos escravos se tornou bem mais diversificada. Inicialmente, a principal fonte de tráfico era Madagáscar e a Índia em muito menor grau. Além disso, a unidade linguística, de que só os malgaxes gozavam, permitia uma comunicação eficaz e espontânea. A fuga dos escravos assim que desembarcavam, sem sequer passarem pelas propriedade, é uma prova disso: temos o exemplo perfeito de Tsimanandia (Simanandé) e do filho Tsifanoro (Tsifaron) surpreendidos por Lislet Geoffroy nas montanhas. Ela explicou que não conhecia o seu «senhor», nunca o tendo visto, nem vivido na ilha sob outra forma que em maronage. Desde a sua chegada foi integrada num grupo de marons. Alguns escravos fugiram pouco depois da sua chegada à ilha, tão rapidamente que o seu senhor nem teve a oportunidade de os conhecer.

O mesmo sucedeu com o senhor Morel que declarou, em 29 de julho de 1733, a fuga de Rasiva, uma das suas escravas malgaxes, «recém-chegada de Madagáscar», cujo novo nome francês ele ignorava. No mesmo ano, vários dos escravos da Companhia da Índias que trabalhavam nas suas obras também escaparam, pouco tempo após terem chegado a Bourbon.

A utilização da língua malgaxe, com variações regionais certamente, mas em todo o caso perfeitamente compreensível para todos os nativos de Madagáscar durante todo o período da escravatura, permitiu uma compreensão e uma cumplicidade fecundas entre os escravos de Madagáscar. É verosímil que isso tenha contribuído em grande medida para o fortalecimento da rede do interior através da comunicação entre marons e escravos que tinham permanecido nas propriedades. Constatam-se diversas situações em que estes escravos participam ativamente na luta dos grandes marons.

Assim, o Capitão Dimitile forneceu serviços de inteligência ao grupo do rei Laverdure e havia, entre os escravos, indivíduos que circulavam constantemente de uma propriedade para outra a fim de recolher informações. Jean, um escravo de Desforges, que durante muito tempo tinha permanecido fugitivo, transmitia informações sobre os movimentos dos caçadores de escravos e determinou a estratégia do grupo de «não perder tempo a fazer acampamentos, mas continuar em movimento» durante a perseguição que durou longos meses. Provavelmente houve muitos outros casos deste tipo na sua organização.

A segunda razão é a proximidade de Madagáscar – 800 km de mar – que favorece a esperança de alcançá-la de barco a um dado momento. Razão que confere um significado estratégico à fuga. Sabe-se que algumas tentativas de regresso por mar foram coroadas de êxito. As que foram bem sucedidas podem ter sido raras, porém existiram, e isso basta para alimentar a esperança de pessoas que, de qualquer maneira, teriam agido. Devemos também considerar o facto de que um escravo não resignado nada ter a perder ao tentar tudo por tudo. Um barco que o leva de volta ao país ou o faz morrer no mar como num caixão – a piroga faz parte das formas rituais do caixão dos malgaxes – opera uma atração irresistível numa pessoa que, de qualquer forma, não teria as honras de um funeral genuíno. Sabemos que sempre que surgia a oportunidade de adquirir um barco, havia sempre escravos para a aproveitar. Até conhecemos o caso de desembarques de escravos marons malgaxes oriundos de Ile de France (a atual ilha maurícia), em trânsito para Madagáscar, como uma mulher chamada Starige que desembarcou de uma canoa em Bourbon em 22 de fevereiro de 1759 . Mais uma vez, podemos observar a importância da utilização comum da língua malgaxe, que permite ligar a população escrava das duas ilhas que possuíam a mesma origem. Isto também demonstra a possibilidade e a eficácia de uma organização central, um «reino» que promove esses laços entre ilhas.

O reino maron do interior beneficia muito desta forte presença inicial, contínua, aliás, de escravos malgaxes, aos quais se vieram juntar indianos e, depois, Moçambicanos.

O reino caracteriza-se, em primeiro lugar, por uma organização social hierárquica, à imagem do modelo ancestral das sociedades de origem.

Os títulos de «rei», «rainha» e «capitão», traduzidos do malgaxe, parecem irrisórios se não se levar em consideração a luta política armada levada a cabo durante muitos anos e vinculando gerações de guerreiros. Quando um líder caía, um tenente substituía-o imediatamente como parece indicar a substituição sistemática e célere dos «reis» no posto de comando extremo.

Assim, a Laverdure, reconhecido pelo seu povo como «rei de todos os marons», morto em Bras de La Plaine em 1752 , sucedeu o apropriadamente chamado Manzak – «rei» em Malgaxe – que já era considerado como tal em 12 de agosto de 1754. Foi morto pelo caçador de escravos, Dugain, em 1758.

Nos documentos descobrem-se pistas reveladoras. Ao longo do tempo, estabeleceu-se uma estratégia e disciplina quase militares dentro dos grupos de combatentes.

Quando se soube, em 1799, por um jovem escravo, Henry, que duas vezes por semana, durante a noite, os escravos de uma plantação se reuniam junto ao mar para treinar para a guerra, tal facto não surpreendeu.

O segundo ponto forte do reino é a capitalização dos meios e uma construção logística a longo prazo.

Com base na conscientização da precariedade da sua situação e a necessidade de continuar a luta ao lado de pessoas que podiam desaparecer a qualquer momento, foi dada prioridade à transmissão de conhecimentos e técnicas adquiridas no maronage e à sua capitalização através das gerações de marons.

Os acampamentos e locais de retirada eram ocupados de um grupo para outro. Assim, o acampamento situado no lugar chamado Berceau de Pitsana (Pitre), foi ocupado por um grupo e, 47 anos, por outro. Depois de Pitsana, um grande chefe que tinha sido condenado, por maronage, à amputação do pé, em fevereiro de 1705, e que subsequentemente desapareceu, Laverdure e o seu grupo, perseguidos por Mussard em agosto de 1752, foram, por sua vez, expulsos.

O mesmo ocorreu no caso do sítio arqueológico do «vale secreto» em Cilaos, que, sendo desconhecido dos caçadores de escravos, foi utilizado por sucessivas ocupações de marons.

Uma infraestrutura mínima (pelo menos discreta) mas eficiente de trilhos ligava os diferentes pontos do reino e facilitava a circulação. Entre outros exemplos, foram os marons que traçaram um primeiro caminho de Saint-Benoît para Saint-Pierre pelas Planícies, que foi alargado em 1752, tornando-se uma via oficial.

O sistema toponímico do espaço dos marons prova e apoia em grande parte esta capitalização dos conhecimentos e técnicas acumulados durante os longos anos do maronage. Oferece um rico inventário dos recursos do território, tanto em termos de abastecimento como de logística guerreira, para ajudar à sobrevivência dos combatentes. Os cerca de cem nomes preservados traçam uma verdadeira geografia física, moral e espiritual do reino disponibilizada aos vários grupos e gerações que se sucederam.

Resta descobrir as modalidades práticas da transmissão: uma linguagem codificada? Depósitos em lugares secretos aos quais apenas os grandes líderes iniciados têm acesso?

O grande maronage ainda não acabou de desvendar os seus segredos.

O grande maronage foi a resposta contundente de homens e mulheres perseguidos como animais de caça, cuja mão direita amputada os caçadores de escravos traziam de volta como um troféu de caça que era pregado a uma árvore na grande praça pública da cidade.

Foram implementadas estratégias de sobrevivência notáveis para combater o sistema esclavagista de Bourbon por marones e marons que, incapazes de fugir pelo mar, erigiram no coração da ilha um espaço duradouro de liberdade: o reino do interior. Este último desenvolveu-se à medida que chegavam escravos oriundos de todas as regiões de Madagáscar, e ocasionalmente de Île de France.

Perante a sua sobrevivência discreta e com a menor pegada possível da sua ocupação do espaço no ambiente, os marons desenvolveram técnicas de exploração dos solos e recursos que hoje poderiam ser muito úteis para a preservação da natureza, entre outras atitudes ecológicas.

Para além da lição de coragem e determinação na luta pela liberdade que demonstraram, atualmente apenas podemos vislumbrar os outros aspetos do rico património material e imaterial dos grandes marons que se encontram ainda por explorar.