E, embora beneficiassem de uma relativa tolerância quanto à prática dos seus cultos, as comunidades indianas e chinesas não tinham acesso ao reconhecimento e à legitimação «artística». O discurso intelectual dominante estava ao serviço do poder da França e da «civilização de varanda», a saber, a dos grandes proprietários rurais, cheia de ambições imperiais da metrópole . Só entravam na história das artes visuais objetos artísticos que se inscrevessem na tradição da cultura dominante. Como escreve C.A. Célius, a inferiorização e a desumanização do escravo «implicam uma negação da sua capacidade de criar e uma ocultação das suas práticas de criação»… «O ser sem “arte” é uma das componentes da figura que o senhor constrói do escravo. Essa imagem impregna profundamente a história da arte e da estética» . A herança coletiva da sociedade da Reunião também integrou poucos objetos de arte e de culto das comunidades servis. É, então, com uma dupla ausência (de palavras e traços) que os artistas contemporâneos devem compor, ao abordar a questão memorial do tráfico e da escravatura.

«Mémwar : couler Kréol» (Memória: cor crioula), «Les arts déchaînés» (As artes desacorrentadas) , «Les bouts de bois Hurlants / au fil de la mémoire» (As farpas que gritam/o fio da memória), «L’Abolitoire» (O abolitório) , «Fêt Kaf Têt Kaf Ombline Maloya» (Festa dos negros, cabeças dos negros, Ombline Maloya) ,«Kaf an tol» (Negro na prisão) , «Chambre Noire, chants obscurs» (Quarto escuro, cantos obscuros) , «Bwadébène» (Ébano) , «Regards croisés sur l’esclavage» (Visões cruzadas da escravatura) , «Aboli, pas aboli l’esclavage» (Escravatura abolida ou não abolida) , as encomendas públicas realizadas por altura dos aniversários da abolição da escravatura … tantas exposições que testemunham o verdadeiro abalo que se operou ao longo dos anos 1990, com o aparecimento, na esfera pública, de exposições e manifestações com abordagens mais profundas ou superficiais à escravatura: uma profusão que torna ainda mais eloquente o silêncio generalizado até então dominante em torno desse doloroso episódio da história. Esse despertar está ligado à ebulição militante que operava na esfera privada desde os anos 70 e que pôde ir transbordando ao longo dos anos seguintes. A Reunião dos anos 1980 e 1990 viveria uma efervescência cultural muito intensa, impulsionada pela chegada da esquerda ao poder e uma abertura das políticas públicas relativas às questões identitárias, em articulação com um contexto europeu favorável à emergência das línguas e culturas regionais.

De que maneira se apropriam os artistas plásticos desta questão memorial? Que formas e que linguagem plásticas são ativadas? Que princípios estéticos? Que posicionamentos políticos? A dimensão ético-política é indissociável da questão memorial do tráfico e da escravatura: ela atravessa o conjunto da produção plástica sobre este tema, quer se trate dos esforços dos artistas que fizeram desta questão o epicentro do seu trabalho ou dos esforços dos que o integram na sua produção de forma periférica, ou ainda obras surgidas em resposta às muitas encomendas feitas nos sucessivos aniversários da abolição da escravatura pelas coletividades a partir dos anos 80. Globalmente, no plano formal, constata-se a existência de um vocabulário plástico de base recorrente nas representações (pintura, esculturas): motivos, posturas, figuras gráficas que narram não só a opressão e o domínio, mais também a rebelião, a libertação, a evasão de cativos com as mãos presas atrás das costas, os esquemas dos paióis de navios negreiros, a corrente quebrada, as representações de homens e mulheres de pé, libertados das suas correntes. Além destes elementos característicos, abre-se um vasto leque de práticas, onde tanto a transversalidade como a apropriação de práticas vernaculares ocupam um lugar importante.

Wilhiam Zitte, Jack Beng-Thi e Karl Kugel construíram os seus esforços artísticos em torno destas questões da memória, da resiliência e da reconstrução do elo.

Artista autodidata, alimentado a enciclopédias, após uma passagem pelo seminário, Wilhiam Zitte tornou-se professor primário. Foi no ensino, junto de alunos de contextos muito carenciados que experimentou técnicas e materiais «pobres» (papel de jornal, açafrão, iogurte, terras trituradas, etc.) que formariam a base da sua produção plástica. Militante pelo reconhecimento da identidade da Reunião, Wilhiam Zitte desenvolveu uma vasta produção (pinturas, esculturas, desenhos, stencils no espaço público, intervenções na paisagem, coletas, textos, produção e comissariado de exposições, etc.) reunida sob o termo genérico «arcréologie» . «Desbastar os campos baldios ou pouco explorados da memória marronne» , reabilitar a imagem do Negro, restaurar a história da ilha e das componentes menos valorizadas da cultura crioula: o projeto plástico de Wilhiam Zitte não só é eminentemente ético e político, como também comporta uma dimensão profundamente mística e religiosa. O artista plástico percorre os arquivos da ilha, tal como as suas paisagens, em busca de vestígios da evasão e da escravatura, colecionando-os e transformando-os para inventar uma linguagem plástica muito sua. Ele próprio cria os rastos que a história apagou.

Dos arquivos, no início dos anos 1990, exumou uma série de fotografias antropométricas datadas de 1863, de Désiré Charnay — imagens brutais e perturbadoras que apresentam, qual catálogo de taxonomia, «tipos raciais» simplesmente etiquetados «cafres, malgaxes, mestiços, árabes, chineses, negros crioulos»… Homens, mulheres, crianças, de frente, de costas e de perfil. Umas vezes, acorrentados nos pés, nus ou seminus perante o olhar do fotógrafo para «satisfazer as necessidades da ciência» da época. Em colaboração com o historiador Sudel Fuma e o poeta Carpanin Marimoutou, Wilhiam Zitte realizaria uma exposição intitulada «Quarto escuro, cantos obscuros» , mostrando ao público essas fotografias há tanto esquecidas no Museu de História Natural de Saint-Denis. Acompanhada de uma publicação, a exposição foi apresentada no Museu do Homem, em Paris, e no Palácio Rontaunay, em Saint-Denis, em 1995.

O encontro doloroso e salutar com esses terríveis clichés foi fundador no trabalho de Wilhiam Zitte. Como escreve Jean Arrouye, «a sua estética advém toda da escolha destas imagens e do papel emblemático que o artista lhes atribui» . Por um processo de ampliações sucessivas das fotografias originais utilizando uma fotocopiadora, ele realizou, nomeadamente, uma série de retratos em grandes formatos em tela de juta, intitulada «Ombline maloya» : os rostos obtidos ostentam traços duros e contrastados, que o artista transforma com o seu tratamento plástico. São irreconhecíveis de perto, mas, com algum recuo, recompõem-se, como que transfigurados, o olhar resoluto e como que habitado por uma nova presença.

Estas pinturas foram expostas em 1992 por ocasião das festividades de 20 de Dezembro, em colaboração com Antoine du Vignaux , no âmbito de um estudo plástico sobre a imagem do Negro num local altamente simbólico na Reunião: a propriedade Panon Desbassayns (Museu Histórico de Villèle). Wilhiam Zitte propôs uma série de grandes formatos intitulada «Ombline maloya» pondo em cena uma galeria de retratos de antepassados que, nesse lugar simbólico, assumia, segundo Jean Arrouye, «valor de regresso dos reprimidos» .

Wilhiam Zitte pinta em telas soltas, sem moldura nem caixilho. Velhas telas de juta recuperadas, mas também bases de barris, chapas metálicas enferrujadas, suportes que entram em ressonância com as embalagens das mercadorias que viajariam com os escravos… Materiais que, segundo o artista, ainda estavam habitados pela «memória dos que estavam encerrados nos porões dos navios negreiros» : toma-os como testemunhas alegóricas, na ausência de qualquer outro vestígio material, exceto as frias listas de contabilidade dos notários.

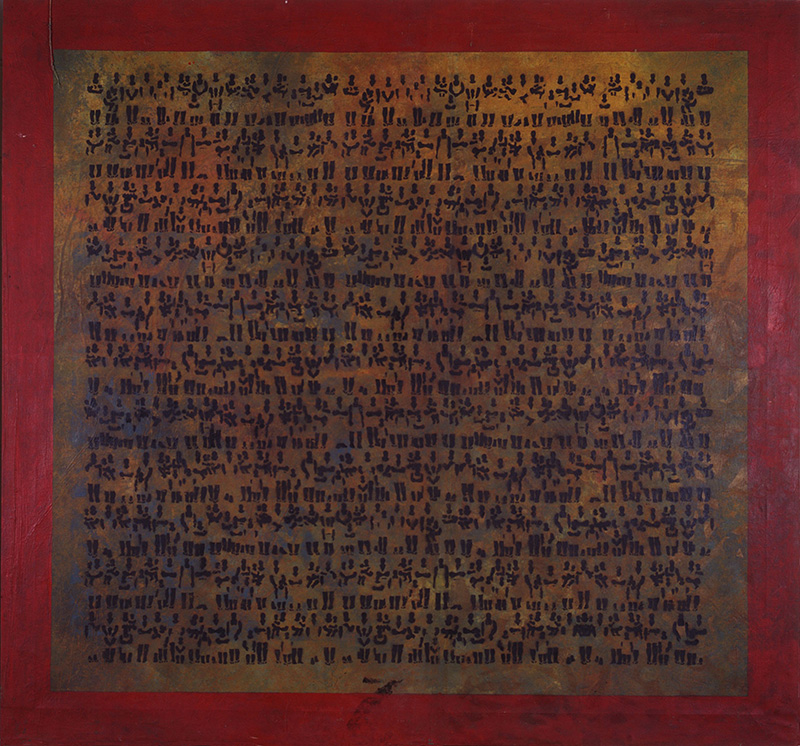

Assim nasceram os Têt Kaf [Cabeças de negros], que se tornaram emblemáticos pelo seu trabalho. Umas vezes, retratos imaginários, outras, de amigos ou delineados a partir de fotografias antigas ou imagens recentes encontradas na imprensa, rapidamente ganhariam valor de ponto de ligação e símbolo. O artista disseminava-os sob a forma de stencils não só nos muros, no «black» (asfalto), na cidade e na paisagem, mas também em jornais, post-its, cartazes e autocolantes. Perpetuava esse esforço de contaminação gráfica com o motivo das personagens desviadas dos esquemas dos porões dos navios negreiros: transformava os corpos estendidos e espetados em enfiadas de silhuetas livres, a dançar, que encontramos em telas e também impressas ou bordadas em tecidos (camisas, napas…), ou em motivos sobre objetos de design de interior (abat-jours em chapa metálica recortada ou em cerâmica). Na série «Domoun 97.4» e «Alfabé Domoun», o artista explora fotografias de grupos de homens, mulheres, mães com filhos, que desvia e coloca lado a lado e transforma em pictogramas: as pequenas silhuetas negras tornam-se um alfabeto, dando lugar a textos criptografados em telas de grande formato com motivos repetitivos.

O trabalho de memória é prolongado em 1994 pela exposição «Kaf an Tol», que exibe quatrocentos Tèt Kaf no Gabinete do Departamento da Cultura em Champ-Fleuri , e um excerto do livro de ouro do museu do genocídio em Pnom-Penh. Quatrocentas «representações , que lançam o seu olhar em inúmeras exposições e inúmeros locais, entre eles, o túnel de Art’Sénik, na Ravine des Sables, em 2000, por altura da exposição «I rogard pa». «Traçados epifânicos, escreve Colette Pounia: muitas cabeças num túnel, como muitas lampadazinhas acesas à nossa memória fraquejante, pela possibilidade de nela enfrentar o grito abafado. (…) O percurso é um encadeamento de trajetórias, como nos contos, filiações com os antepassados e cruzamentos de visões» .

As intervenções de Wilhiam Zitte na paisagem são antigas: desde finais dos anos 1980, o artista impõe-se a demanda de procurar vestígios da História e investe no local natural de Piton Rouge, cone vulcânico elevando-se a 2 397 metros de altura, antigo refúgio de marronnage (fuga de escravos). O Instituto Nacional das Florestas descobriu aí plantas de batatas e ossadas. Em 1990, por ocasião do bicentenário da comuna de Saint-Leu, a municipalidade encomendou um conjunto de esculturas a Gilbert Clain , a representar um escravo adormecido e o seu sonho de liberdade. As esculturas foram instaladas na antiga cratera do Piton Rouge. Esse «memorial aos Negros Fugitivos» não está só no vulcão extinto que impera sobre o mar. Não muito longe dessa encomenda oficial, Wilhiam Zitte instalou discretamente os seus próprios monumentos: conjuntos de pedras, seixos instalados nas árvores, «Tèt Kaf» grafitados no solo e nos painéis do Instituo Nacional das Florestas. O artista fabricou os vestígios dessa civilização marronne (de evadidos) de que encontrámos tão poucos rastos. Criou-lhes túmulos e «restos» de cultura. Por esses elementos tangíveis, como provas tão audíveis como ostentativas, a paisagem torna-se habitada, povoada e viva. O artista diz inventar os traços que a história apagou: «a nossa mensagem pode consolidar a memória. E nós precisamos disso» .

Esse trabalho em Piton Rouge nunca foi «posto em exposição» no sentido estético do termo, nem reproduzido numa publicação. Não está assinado. É uma «obra aberta». Os caminhantes juntam muitas vezes a sua pedra, a sua marca… Estarão eles conscientes de que participam numa obra de arte? Estará a sua intenção carregada de sagrado? Prestarão eles uma homenagem ou realizarão eles esse gesto como um ritual obscuro ligado ao local e à sua aura? Wilhiam Zitte questiona os limites entre sagrado e profano… Como para esse «Ti bon dié» que o artista inventou à beira da estrada e de que a população se apropriou levando-lhes oferendas de flores, velas, incenso, etc. sem saber que eram obra do artista…

A arte de Wilhiam Zitte é uma arte fúnebre. Os seus Têt Kaf lutam contra a morte, «neste país», escreve Chris Marker, «onde se vai perdendo a memória» . O desafio principal, mesmo exposto nos centros de arte contemporânea (galerias, instituições e outros templos da arte), é, antes de mais nada, de ordem ética. É uma arte de culto, à semelhança das estátuas e máscaras africanas ou das efígies coptas: vetores de força vital, representações sagradas, «rostos vitoriosos que reparam o tecido do mundo» . A sua principal vocação não é a venda no mercado de arte e a exposição num museu ou na parede de uma sala, mas dar uma representação aos milhares de homens enterrados no esquecimento para reconstruir o elo entre os vivos e os mortos. «Que documentos», pergunta o artista, «permitem dizer que a escravatura existiu? Salvo alguns atos notariais, onde estão os vestígios? Refaço os arquivos. Precisamos dessa mentira» . Ao erguer o retrato de um antepassado mítico, o projeto de Zitte veio, pois, preencher um vazio, respondendo à imperiosa necessidade de dizer, mostrar e dar um rosto àqueles que Carpanin Marimoutou chama «fantasmas» . Transformar os «Kaf» em observadores, fazê-los sair do esquecimento, dar-lhes uma presença, uma existência, pois «representá-los» era fazê-los passar do estatuto de espetro ao de antepassado.

A arte de Wilhiam Zitte é uma arte política na sua vontade de construir uma outra imagem do Negro na Reunião de ontem e de hoje. Mostrar o Kaf rebelde, o Kaf de pé, o Kaf místico, é, por um lado, romper com as representações duduístas como com a imagem de submissão herdada da história. Por outro lado, a recusa de todo e qualquer preconceito ficcional que teria povoado o seu universo de personagens inventadas, em proveito da documentação e dos vestígios com conotações arqueológicas, permitia-lhe participar no real, o que era uma forma de enraizar os seres de carne e osso na verdadeira História. «Nas fundações da nossa identidade existe um elemento, uma componente que não se incluiu. Incumbe-nos a nós a tarefa de fazer com que se inclua. Se falarmos sempre em termos de “moukatage”, de troça, de crítica humanista, se a imagem do Negro passa pelas caricaturas “Y a bon banania”… E, hoje em dia, ainda temos direito à imagem do Negro do exterior, à imagem americana que é surpreendente… onde está a imagem do Negro na Reunião? Quem faz uma definição?» . O seu trabalho em torno da imagem do Negro inscreve-se numa reflexão mais global sobre a história da arte e a questão dos critérios estéticos . Não se deixaria de convidar os artistas a trabalhar sobre a questão memorial, nomeadamente, através de exposições coletivas das quais ele foi comissário: «Bwadébène» em 1997, «Aboli pas aboli l’esclavage» em colaboração com Julien Blaine e André Robert em 1998. Sendo a tomada de consciência de uma história da arte crioula da Reunião uma das suas maiores preocupações, era imperiosamente necessário impedir o seu encerramento por um simples capricho da visão eurocentrada. O seu posicionamento também ia ao encontro das correntes culturais e políticas mundializadas «Black is beautifull» (que traduzia em crioulo da Reunião: Kaf lé joli) como o da Negritude. O artista expandia-o com um questionamento dos critérios artísticos e estéticos, incluindo os que presidiam às representações populares associadas aos fenótipos: «Visto que o malbar tem o nariz fino, os cabelos lisos, é mais bonito do que o Kaf de lábios grossos. Oponho-me a essa estética, em geral.»

Em última análise, mais do que uma homenagem ou um memorial a um mundo ancestral que erra sem sepultura, o trabalho «arcrioulógico» de Zitte propõe «figuras que autorizam, por fim, o trabalho do luto» e, desse modo, constroem as fundações de uma «civilização reivindicada como portadora de sentido e mitos, postulada/fantasiada e, ao mesmo tempo, sonhada e real, crioula» .

Jack Beng-Thi tinha 28 anos quando regressou à Reunião, em 1979, após 10 anos de ausência. Formado na escola de Belas Artes de Toulouse e na Universidade de Paris VIII, viajou muito pela Europa e a América Latina. O corte com a ilha e o encontro com outras civilizações criaram a consciência do vazio e levaram-no, desde então, a confrontar-se com a problemática da ausência, do nada, da falta de memória da sua sociedade. Quatrocentos anos de história já é tão pouco, e quando essa história se desfia no esquecimento coletivo, sobre que base se podem construir as representações de si próprio e do seu povo? Não há vestígios, não há imagens do tráfico negreiro, os escritos sobre a escravatura são tão poucos e os silêncios são tantos! Como escreve Chamoiseau, para nunca perdermos a «verdade» da escravatura, na ausência de testemunhos, se ninguém pode narrar o horror do tráfico, então, só nos resta mergulhar no inferno do porão para sair da noite colonial. O artista vai, qual ponteiro, fazer-se revelador, criador e testemunha direta de uma memória e testemunha direta de uma memória a que dá vida.

Uma residência no centro urbano Internationale des Arts em Paris, como representante da escola de Belas Artes de Toulouse, permitiu-lhe, em 1977, mergulhar nos arquivos do hotel Soubise, no âmbito de uma licenciatura e, depois, de um mestrado na Paris VIII. Leu todo o Code Noir. «E foi lá que me surgiu a problemática do corpo», confessa. «Aquilo a que o corpo foi sujeito. A problemática física em torno da decadência do ser. Esse é, de facto, o problema fundamental para

mim» . Foi uma verdadeira demanda órfica que Beng-Thi encetou: partir em busca dos afogados da história, arriscando-se a ser transformado em estátua de sal, explorando o inferno do porão para trazer de lá os fantasmas e reencarná-los. «Durante as minhas investigações, descobri um corpo estendido, em situação de crise e drama… estou no interior desta história…» , diz.

Depois de mergulhar nos arquivos, enfrenta a matéria. «Comecei a trabalhar o corpo e a posicioná-lo (…) Como não há escritos, não há livros que contem esta história, (…) encaro a minha criação como um meio importante que vai contá-la.» O artista eleva a sua experiência direta, a sua presença ao nível dos testemunhos, dando ao imaginário a função primordial de construir no presente a base que a história não deixou e sobre a qual se pode erigir o novo homem.

E é no atelier que Beng-Thi vai reconstituir o drama e transcendê-lo. Numa grande tina, um magma de argila que o artista rega com movimentos de chuva. Mergulha as mãos na terra para dela retirar pedaços de carne viva. A terra, material primordial, advém de uma escolha fundamental para o artista e permite-lhe ter contacto físico com o corpo: «Ao tocar esta terra, de forma completamente metafórica, toco a pele e o corpo, ao nível físico. É algo tátil.» . Um corpo constitui-se diante dos nossos olhos, ainda estendido, a dormir. Após uma primeira etapa de secagem, o escultor retira o corpo do seu sarcófago de gesso para logo o colocar direito, na vertical: uma personagem que já se mantém de pé. Muito em breve, junta-se-lhe outra e uma terceira… Depois, o artista pega nelas, uma a uma, e dá uma identidade diferente a cada uma dessas formas idênticas. As suas mãos escarificam a matéria ainda fresca e encerram as dilatações acidentais, cicatrizam feridas, reparam as carnes, enxertam a pele, curam as lesões. Acidentes dos ateliers, acidentes da história, o artista anula o tempo e reúne sob os dedos «as aparas de epiderme espalhadas pelo vento» .

Esta passagem no espaço confinado e secreto do atelier constitui uma etapa fundamental para compreender a obra de Jack Beng-Thi. É nesse preciso momento que o artista repara a história e encarna na matéria os fantasmas da tragédia oceânica para, por fim, poder fazer-se o trabalho do luto. Utiliza naturalmente um vocabulário médico para descrever os seus gestos e explica que a utilização do gesso e das próteses de ferro para manter os corpos de pé não é ao acaso. Mas ele não é só médico — também se faz feiticeiro, uma vez que, com uma gestualidade muito próxima de determinados ritos do exorcismo, lança preparados de terra colorida sobre os corpos . Os encantamentos não estão muito longe e parecem sair da boca das próprias personagens que despertam de um longo sono. O artista fala de ato fundador, manifesto e transcendente, anunciador de um renascimento mental, de inversão das imagens para assegurar a reconstrução nova, para que a tão esperada metamorfose possa surgir .

Uma transmutação opera-se sob as mãos, e o atelier torna-se a antítese do porão do navio negreiro: neste atanor de alquimista nasce uma nova raça de homens de pé, em marcha.

Au fil de la mémoire, Les Bouts de bois hurlants, Nostalgique sweet vacoa, Arrachement Carg. C12, Territoire Maïdo/Incision/arrachement, Ligne Bleue-Héritage, La constellation des manquants… Com títulos evocativos, as obras de Beng-Thi colocam a questão do corpo e do(s) seu(s) território(s), e é através da memória (uma memória a explorar, esclarecer e reconstruir) que vai criar o elo primordial e genérico que faz de um conjunto de corpos um povo de pé.

A problemática do corpo e da sua mostra são fundamentais. Depois de, nas suas próprias palavras, os ter feito «sair dos arquivos», o artista dá por si confrontado com a questão da sua representação. Na grande maioria das peças criadas no início dos anos 90, o corpo está fisicamente presente através de representações semirrealistas em terra cozida. Feitas do mesmo molde para cada série, têm a mesma dimensão, que varia consoante as instalações, podendo chegar aos 1,60 m de altura. Aparecem como bustos que o artista teria prolongado desmesuradamente com um corpo monolítico, sem pernas nem braços, género múmias ou crisálidas enfeitadas com uma cabeça. Assim, os corpos são reduzidos à sua expressão mais simples. Essa ausência de anatomia e proporções no sentido ocidental do termo aproxima as esculturas de Beng-Thi de uma boa parte da escultura tradicional da África Negra e do Egito cuja função era servir de apoio ao «duplo» imortal do antepassado após a sua morte terrestre. Com efeito, naquilo a que Cheikh Anta Diop chama «o cânone negro», pouco importava o realismo da representação, que os braços ou o busto fossem demasiado compridos ou curtos, uma vez que não passava de um símbolo do antepassado de regresso entre os vivos.

De um modo geral, a parte superior (os ombros, o pescoço, a cabeça) é modelada com realismo. O resto do corpo funde-se num tronco cuja forma varia consoante as instalações.

Levantar a cabeça, pôr-se de pé … Se, por vezes, está estendido (como em Mira Slum, Extração Carg. C12), o corpo é mais frequentemente colocado na vertical, numa posição dinâmica. Os corpos têm os pés e as mãos atados, estão amarrados, enfeixados e, ao mesmo tempo, conseguem pôr-se de pé e emanar uma forte sinergia. Dessas impressões contraditórias de paralisia e movimento nasce a ideia de um combate, de uma luta. Como se aquelas cabeças, que são como que dotadas de linguagem, emergissem do seu invólucro e se soltassem dos seus ferros. Muito utilizado por Beng-Thi, o fio contribui para essa ambivalência: a corda, a ráfia natural e colorida, o fio de ferro, o fio de nylon dos pescadores, a fibra ótica… o fio prende ou liberta, liga, suspende, ornamenta e dá ritmo gráfico às superfícies.

Além disso, o corpo raramente se apresenta sozinho, mas em instalações com capacidade para entre duas e trinta personagens. O artista passa da estatuária à instalação e o conjunto dos corpos posicionados no espaço vai dar o movimento. A dimensão coletiva está muito presente na obra de Beng-Thi. Lançando-se numa investigação das suas origens e das origens da família, acaba por se dedicar a contar e a construir a história do seu povo. «Falo do meu corpo e, também, dos corpos dos outros. Somos nós. É a nossa história. Situo-me no interior dessa história.» O que lhe interessa, então, além das ascendências vietnamita e bengalesa da sua família, é essa «extração dos corpos do continente para a ilha», essa projeção no espaço que vai estar na origem, num determinado contexto histórico e político, do nascimento de um povo. Essa ideia de génese de um povo novo e que lhe permite transcender o corpo, esse «corpo fracionado na sua finitude, no seu desastre e na sua vulnerabilidade» .

A questão do território é, desde logo, fundamental. Trata-se de explorar os espaços foragidos da memória: descer ao inferno do porão, percorrer a vastidão dos mares onde ainda se arrasta, ao olhar clarividente, o «fumo dos grandes feitos que a história reduz a carvão» , mergulhar aos fundos oceânicos em busca do que o sal corroeu; vislumbrar, «por detrás da paisagem» da ilha, as sombras ainda ocultas dos povos a laborar sob o jugo do senhor e pronunciar a melancolia do impossível regresso aos alhures fantasiados que são os seus territórios de origem… De forma explícita, inúmeras obras fazem referência a esta problemática do local, inclusive, nos próprios títulos. Quer se trate de obras in situ, como Territoire Maïdo/Incision/Arrachement , ou de instalações como Ligne bleue-héritage, exposta na Bienal de Cuba, em 1997, ou ainda, « Au fil de la mémoire… », as obras de Beng-Thi narram o apertado elo ambivalente com os territórios, quer sejam as terras de origem, as terras de eleição, ou o oceano, por um lado, mortalha, barreira líquida intransponível, por outro, elemento sagrado com virtudes purificadoras. O trabalho de Jack Beng-Thi inscreve-se num processo de «reconquista» dos territórios espoliados pela história. «Passámos muito tempo confinados em espaços demasiado pequenos, o porão do navio, a propriedade e as proibições de todos os tipos»… e se todas as primeiras obras que ele expôs são pequenos formatos em baixo-relevo, nos anos seguintes, o corpo depressa se posiciona e se amplia no espaço, com a utilização da escultura em relevo, por um lado, e pela sua disposição nas instalações. O artista propõe igualmente uma abertura num espaço transcendente materializado por determinadas obras que convocam o infinito estelar, metáfora da dimensão espiritual, aliás, muito presente no seu trabalho: Território estelar. 150 guardiões no país das estrelas, A constelação dos ausentes, A pirâmide de espíritos… O espaço simbólico da liberdade e o da consciência compõem também a base para uma nova relação na ilha. Abrir o espaço de «si próprio» para permitir a reconstrução do laço genérico e fundar a sociedade.

O trabalho de Beng-Thi pode parecer uma homenagem fúnebre, um rito funerário para as «cabeças encrespadas do inominável, sumidas, sem nome, no precipício» para que, acedendo ao estatuto de antepassados, possam vir alimentar e sustentar as gerações presentes e futuras. É o corpo reparado, vertical, o homem de pé, que funda esta sociedade. E, ao falar das vítimas do tráfico, Beng-Thi diz que «são eles que nos mantêm vivos», inserindo-se, assim, num substrato antropológico onde, da costa oriental africana, à Nova Caledónia, passando pela grande ilha de Madagáscar, a terra onde repousam os restos mortais dos antepassados é o local privilegiado de enraizamento do grupo. A Reunião e o Oceano Índico constituem esse território.

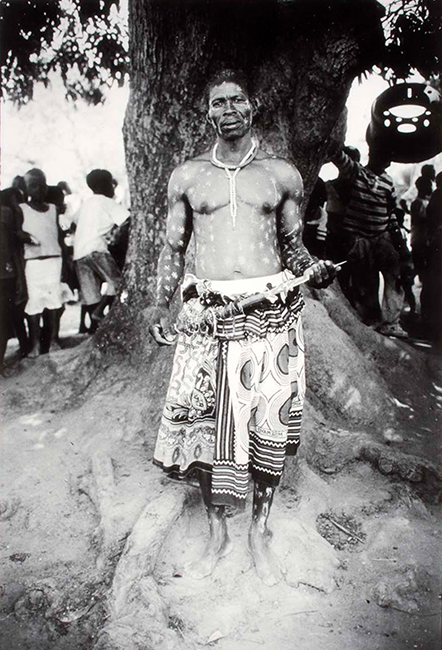

Karl Kugel é fotógrafo e criador visual. Bolseiro, nomeadamente, de Villa Médicis Hors les Murs para um projeto na China, foi cofundador do grupo de fotógrafos BKL que, de 1990 a 1994 acompanhou, na Reunião, a evolução de três zonas em mutação, através de um projeto de criação de edição intitulado «Entre Mitologias e práticas», reunindo fotógrafos, sociólogos, artistas, filósofos… Instalou-se na ilha e iniciou um trabalho fortemente inspirado nos territórios do Oceano Índico (nomeadamente, Moçambique e África do Sul). No epicentro da sua obra está a relação com o corpo, o sagrado e os territórios através de uma abordagem poética e artística de contornos etnográficos e fortes ressonâncias político-simbólicas: «Recitações dos corpos» (1997-2002), «Campo Calixte» (2003), «E os motores vão Revolver a terra» (2004), «Makwalé» e, por fim, «O jardim da memória» que criou na Ilha de Moçambique, no âmbito do programa UNESCO «A Rota do Escravo».

Restabelecer o diálogo, unir as práticas e os territórios, criar elos: o trabalho de Karl Kugel encontra a substância exatamente onde germina e cresce a aventura humana e artística. No centro do seu trabalho, o elo, que se tece como resposta vitoriosa à violência da história, ao exílio dos grupos humanos desarreigados e deportados. O elo que nos une ao corpo, o elo que nos une ao sagrado, o elo que nos une à terra e aos territórios de origem: o elo que funda o local e que coloca a Reunião no interior de um espaço partilhado não só com o país Makwa, mas também com Madagáscar, Mayotte, a África do Sul… O Oceano Índico é um vasto país, e Karl Kugel explora-o pelos caminhos da memória, do diálogo das culturas e dos encontros férteis.

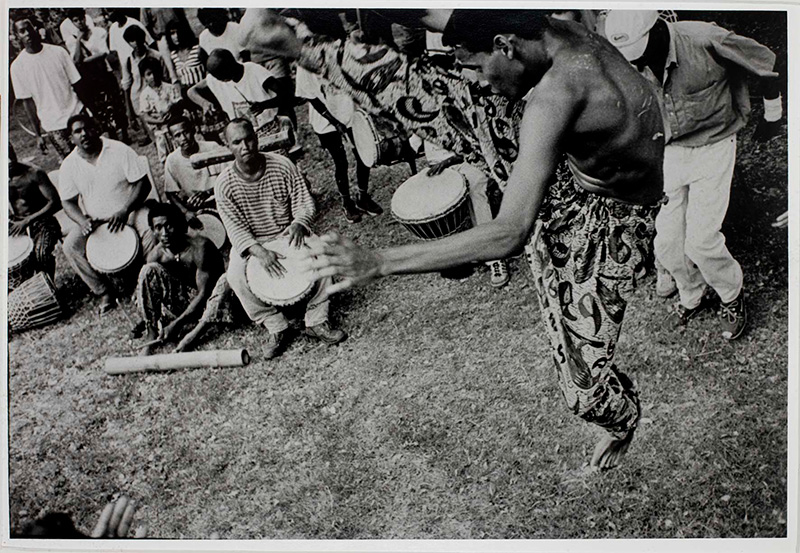

Comum aos descendentes de escravos, o seu trabalho em torno da tradição das danças de combate leva-o a colaborar com fotógrafos de Moçambique (Ricardo Rangel, Kok Nam…) e a fazer intercâmbios regulares entre os dois países. Assim, nascerá um fluxo regular de imagens, posteriormente reunidas numa edição intitulada «Saudade da esperança», que, nas palavras do artista, «oscila entre o testemunho de um período surdo da história de Moçambique — o da colonização e o seu sistema social do apartheid, seguido de perto de 15 anos de guerra civil — e a emoção face à beleza profunda da

vida» .

Criada num vai-e-vem regular entre Moçambique e a Reunião, Makwalé é uma «cerimónia laica», que Karl Kugel recusa definir como «espetáculo». É uma obra proteiforme e recorrente que mescla imagens, canto, poesia, música e danças de combate. Ela convoca marcadores culturais comuns às duas culturas: «do “jako” da Reunião, personagem misteriosa do culto malbar, ao “wanalombo” moçambicano, mediador “divino”, chave dos ritos de iniciação no país makondé» . Com mais de quatrocentas fotografias, um filme sobre o último Jako Promès e um círculo de intervenientes que se alarga a cada nova experiência pública, Makwalé é uma criação visual e viva que, como escreve Karl Kugel, «explora os caminhos da história, do universo místico e do imaginário em torno das danças de combate. Dando a volta ao centro da aldeia humana, Makwalé evoca o exílio e a sua violência, a amnésia mas também a esperança, os sonhos e a crença na beleza».

No seguimento deste trabalho de conexão e impulsionado pelo historiador Sudel Fuma, Karl Kugel lança-se, em 2003, na criação de um jardim da memória em Moçambique . O projeto ganha forma na Ilha de Moçambique, na região de Nampula, num terreno oferecido pelo ministério da Cultura. Ponto nevrálgico no comércio do tráfico dos escravos, a ilha de Moçambique assistiu à partida forçada de dezenas de milhares de mulheres e homens para diferentes destinos do mundo (Oceano Índico, Golfo Pérsico, América do Sul, Caraíbas, América do Norte). Situada no cruzamento das civilizações, foi a capital do país até aos finais do século XIX e desempenhou um papel importante no comércio da região oriental da África. Dessa época, preserva ainda uma magnífica herança arquitetónica e passaria a inscrever-se como «Património Mundial da Unesco» em 1992.

Karl Kugel estrutura este jardim da memória segundo uma tipologia ligada às danças de combate, com uma série de «ron» — círculo tradicionalmente traçado pelos dançarinos de morainguy — com diferentes funções: um primeiro «ron» dedicado ao passeio; um segundo pensado como espaço de iniciação, rodeado de bustos realizados por escultores moçambicanos (Elias Joao Mungus e Manuel José Rita) e da Reunião (Sophie Bazin e Johary Ravaloson); o terceiro abre-se sobre o mar com uma perspetiva de espaço vazio a que cada um pode dar o sentido que desejar. O jardim inscreve-se numa vontade de revelar e consolidar uma memória comum aos povos do Oceano Índico, «recordando às populações dos países do Oceano Índico os elos que os uniram na história e que, através do que elas criaram nas respetivas culturas, podem hoje ajudar a traçar um destino comum» .

Wilhiam Zitte, Jack Beng-Thi e Karl Kugel apresentam, cada um à sua maneira e através de uma obra comprometida, propostas de releitura do presente invadida por uma memória reconstruída e fértil.

Ao abordarem a questão da escravatura e do tráfico, os artistas da Reunião compõem com um substrato feito de silêncio e de vazio memorial que alimenta o conjunto da criação, gerando a necessidade não só de dizer, revelar e denunciar, mas também de reparar o corpo e restaurar a imagem para se reapropriar da história e reconstruir uma base comum. «Dar nome e construir com a memória que nos falta», escreve Patrick Chamoiseau .

De um modo geral, o ato artístico apresenta-se como um ato político de reconquista simbólica dos territórios espoliados pelo tráfico: a começar pelo corpo, na sua decadência e transcendência, a representação, o movimento, a língua, a palavra, mas também o elo que nos une a nós próprios, aos outros, aos territórios de origem e ao território da ilha. Também pode ser apresentado como um ato sagrado, fúnebre e ritualizado, que permite unir os mortos ao presente e elevar os desaparecidos ao estatuto de antepassados para se gerar uma resiliência coletiva.

As questões da evasão e da insubmissão também são recorrentes tanto nas temáticas como nos posicionamentos dos artistas. É o caso do trabalho de Christian Jalma ou Pink-Floyd — mais tarde, Floy Dog —, que, aliás, expôs com W. Zitte, J. Beng-Thi e K. Kugel. Segundo Aude-Emmanuelle Hoareau, o seu trabalho «reativa uma esperança e um temor que ultrapassam o âmbito histórico da escravatura, do corpo não domesticado, livre pela sua capacidade de revolta» . Através de uma obra proteiforme e tentacular (vídeos, atuações, romances, poesias, composições musicais, entre as quais, uma ópera), o poeta e artista plástico propõe uma teoria apaixonante sobre a integração do Cafre na sociedade da Reunião e a sua errância identitária para as origens hipotéticas , sobre as questões da amnésia e da memória, da «crioulidade» e da fabricação do conceito de crioulização que considera uma armadilha: vai ao ponto de inventar uma língua que só ele conhece e a reivindicar o direito a escrever um francês cheio de erros . Além disso, lança uma leitura contracorrente da história, fazendo da Nénène o eixo central na construção da cultura e da sociedade da Reunião . Mais forte que a amnésia, a figura do antepassado está omnipresente em Floy Dog, «este antepassado a quem perdemos o rasto, escravo esquecido pela História mas vivo nos nossos “cromossomas-memória”» .

Como escreve Marie-Josée Matiti-Picard, enquanto os poetas, escritores e, neste caso em concreto, os artistas plásticos, oferecem uma rememoração da história trágica da ilha a través das temáticas da escravatura e do tráfico, «com efeito, o que se oferece é toda uma representação das origens» . A emergência de um imaginário da Reunião tem raízes firmes, uma inscrição do discurso na história e o local insulares. A Reunião não tem mito fundador, mas sim um povo fundador.