O vocábulo inglês «plantation» significa «habitation» (propriedade) em francês, sendo, no entanto, uma generalização abusiva aplicada ao termo «plantation», emprestado do inglês pelo império colonial francês dos séculos XVII-XIX, altura em que substituiu a «habitation» para designar uma exploração agrícola tropical durante mais ou menos o período em que vigorou o sistema esclavagista .

Augustin Cochin definia estas plantações como «prisões sem muralhas, fábricas odiosas que produzem tabaco, café e açúcar e consomem escravos» . O conceito heurístico de economia de plantação foi inventado por economistas e sociólogos impregnados de marxismo e anticolonialismo para traçar os contornos de uma economia e uma sociedade que, nos tempos modernos, aplicaram uma forma de exploração capitalista ao mundo colonial tropical e cujo êxito se deveu, apenas e só, à escravatura. A economia de plantação está na raiz daquilo a que chamamos o primeiro capitalismo comercial globalizado (1450-1804), que se utiliza no mundo colonial, por oposição ao capitalismo industrial (1750-1975), desenvolvido nos países da Europa ocidental, da América do Norte e de uma parte da Ásia, atualmente designados «o Norte».

O «fenómeno social total» que constitui a plantação, em termos de estrutura fundiária (unidade agrícola de grande superfície, que tende para a monocultura) e de estrutura industrial (transformação de uma produção destinada à exportação para a metrópole), determina uma economia altamente integrada na esfera financeira, que implica um crescente endividamento dos plantadores e a consequente tomada de posse pelos negociantes e os seus investidores. Além disso, faz-se acompanhar de uma estrutura social muito rígida — «o plantador latifundiário no topo e o escravo africano na base» —, uma vez que o predomínio da grande propriedade acarreta a promoção do critério étnico («racial», como se dizia à época) no âmbito dos sistemas esclavagistas e pós-esclavagistas. O escravo da plantação, originalmente comercializado, apresenta todas as características do proletário e do trabalhador dependente, com a exceção de ser livre e remunerado… Isto porque é à plantação/«habitação» que se deve a acumulação primitiva do proletariado e a invenção das suas formas de controlo. A primeira classe operária do capitalismo é negra, e a plantação/«habitação» é o laboratório da grande fábrica.

É a partir dos finais do século XVIII que esse sistema começa a ser posto em causa, por motivos morais e, também, económicos. A premência da abolição da escravatura viria a permitir a modernização da plantação colonial com a adoção de máquinas e a constituição de um assalariado mais produtivo — e a dúvida era se este poderia ou não ser reprimido…

O termo inglês plantation designa, em primeiro lugar, e em termos gerais, a instalação de colonos do ultramar, independentemente da sua relação com a terra e os modos de exploração, e, em segundo lugar, a grande exploração agrícola colonial. Aplica-se, desde logo, às explorações agrícolas americanas cujos proprietários, condicionados pelo protestantismo, entendiam o seu êxito material como sinal de escolha divina, mesmo que, para isso, tivessem de escravizar outros seres humanos. No mundo colonial francês — e, muito particularmente, em Bourbon, situada nos antípodas do mundo anglo-saxão —, os primeiros habitantes-exploradores, longe de considerar que deviam o que quer que fosse à metrópole ou a Deus, não só exprimem um firme sentido de propriedade e de identidade, como até fazem os possíveis para escapar ao controlo da Companhia das Índias e para ficar com todos os seus ganhos ou a «papa» toda, como se diria em crioulo…

Aliás, na sua origem, a palavra francesa «plantation» significa apenas plantar sementes ou plantas na terra. Em boa verdade, o par terminológico, «habitation-plantation», é muito próprio do francês. Essa dualidade, na língua francesa, pressupõe que a realidade da «habitation», ou seja, o facto de nos instalarmos, habitarmos uma terra para nela viver, longe da autoridade absoluta — a autoridade que não só fecha os loucos em asilos e os pobres em hospícios, como também segrega os protestantes, com a revogação do Édito de Nantes, e os escravos, com a criação do Code noir (legislações criadas em 1685…) —, precede o facto da produção de qualquer produto agrícola com vista a exportá-lo para uma metrópole, numa economia extravertida. Em Bourbon — e em menor medida, no mundo colonial francês — o povoamento, a exploração e a cultura giram em torno da «habitação».

Sem dúvida que, no início da colonização, a unidade social de base seria um «habitat» temporário, que corresponde a uma primeira forma de economia de predação, cabana frágil, ou aquilo a que se chama ajoupa, boucan ou cayenne. A instituição de uma autoridade permanente — a Companhia das Índias, depois, a Administração Real (1767) —, contudo, traz as primeiras alocações de concessões, a serem obrigatoriamente arroteadas e habitadas (1713, despacho real de Marly). A partir de então, tanto no oceano Índico como no Atlântico, o termo «habitation» passou a designar a unidade de troca, produção e comunicação da civilização crioula. Essa «habitation» primitiva é um agrupamento estruturado de cariz autárcico, que abrange, por um lado, a «localização», em que se edificam as residências do concessionário e as dependências necessárias para a vida quotidiana e a exploração (cozinhas, reservas, eiras para o café e os têxteis — só nas Ilhas Mascarenhas — lojas e hangares) e as cubatas dos escravos. Nas imediações, há hortas/pomares para a produção de víveres e, um pouco mais afastadas, savanas onde o gado pasta, seguidas de bosques e, depois, terras incultas por desbravar. Apesar de tudo, a divisão radial do solo a partir da beira-mar (do «bater das ondas», a jusante, ao «cume das montanhas», a montante), favorece naturalmente o encaminhamento das produções para o litoral e indica que, voltando as costas ao interior das terras, a exploração marca, assim, o seu vínculo à metrópole. Nas terras por desbravar, surge um habitat sedentário orientado para a agricultura. É a cabana «de madeira esquadriada» de Regnault cujo modelo se vulgariza: contam-se de entre 15 e 20, a partir de 1672. Assente numa base de pedra e terra batida, essas cubatas de tábuas e madeiras esquadriadas são cobertas com ripas de madeira ou folhas de palmistes.

De acordo com o testemunho de Antoine Boucher (1720), «há que abater, no mínimo, 7000 a 8000 palmistes para cobrir uma cubata, que seja um pouco grande»… Edificadas por carpinteiros vindos de várias regiões da França, essas casas de elementos de madeira feitas em materiais locais também inspiram a experiência do Fort-Dauphin de Madagáscar. Esse habitat pré-fabricado pode ser desmontado pelos pioneiros, que remontarão as «madeiras» das suas cubatas em novas localizações. Em 1738, quando Mahé de La Bourdonnais transfere a capital de Saint-Paul para Saint-Denis, o pequeno burgo é composto por cerca de cem casas construídas em madeira — salvo as do governador e de outras figuras importantes, que são feitas em pedra.

Na segunda década do século XVIII, a natureza das «habitações» muda, porque a Companhia das Índias impõe a cultura do café. Em agosto de 1735, um recenseamento das pessoas que viviam em cada um dos quatro bairros (Saint-Paul, Saint−Denis, Sainte-Suzanne, Saint-Louis), «habitação» por «habitação», fornece um total de 1873 brancos, 430 dos quais proprietários; desses 430 proprietários, 347 cultivam efetivamente a terra com 7664 escravos, o que se traduz em 17,8 escravos por proprietário. Em média, porém, a superfície realmente cultivada é muito menor: 12,87 ha em Saint-Paul, 10,61 ha em Saint-Denis, 10,87 ha em Sainte-Suzanne e 4,16 ha em Saint-Louis! Desses 347 habitantes, 95 % (329) cultivam café, geralmente, a par de culturas de subsistência: a partir dessa época, notamos uma inexistência de monoculturas, que serão praticadas um século mais tarde, com as plantações de cana-de-açúcar.

O modelo imposto pela Companhia das Índias exige a extensão progressiva das superfícies cobertas de plantação de café e a importação acelerada de escravos: de 1729 a 1733, já desembarcariam cerca de 3500 escravos em Bourbon, que, tal como as outras ilhas, funciona como ratoeiras para escravos . Dos 329 plantadores de café, 116 utilizam mais de 20 escravos. A partir de 1735, o essencial da produção de café fica nas mãos de um número reduzido de grandes plantadores: 6 % dos produtores fornecem quase 48 % da produção total, empregando uma média de 58 escravos por «habitação». Pouco a pouco, as propriedades cafeeiras começam a satisfazer os critérios da «economia de plantação»: unidades de produção de grandes dimensões recorrendo a mão de obra forçada e não remunerada, produção destinada à exportação e protegida, uma classe reduzida de plantadores vinculados a correspondentes metropolitanos e detentora de grande poder político e com um estatuto social elevado . A Companhia das Índias funciona como uma empresa de importação/exportação e como um banco, enquanto o «habitant» (proprietário), plantador e vendedor de café compra os produtos que ela importa e pede-lhe empréstimos de capital: a economia local rege-se pela lógica do lucro no quadro geral de um capitalismo comercial que ganha os seus contornos.

No entanto, em Bourbon, e ao contrário da zona das Caraíbas, as «habitações» nunca ocuparam a totalidade do território nem dominaram imperiosamente o espaço social. As classes altas mantiveram-se incólumes por muito tempo, e a natureza «virgem» permanece sempre próxima, insinuando-se até nas classes baixas «pelos declives das ravinas /Onde as ondas e os pássaros confundiam as suas canções» , entrecortando as encostas cultivadas com uma flora primitiva… O facto de Sand, Leconte de Lisle, Adrien de Gaudemar, Pook (ou Alphonse Gaud) terem louvado a ravina do Bernica já demonstra claramente as fissuras do «fenómeno total» da plantação, que dá origem ao arquétipo da ilha tropical selvagem…

Além disso, as habitações de Bourbon caracterizam-se pela presença física do senhor, que mantém com os escravos uma relação de autoridade e, ao mesmo tempo, proximidade, ao contrário do domínio americano, que, ao representar o senhor como administrador, o distancia dos escravos.

O poder e o prestígio do «habitante» enriquecido pelo café estão simbolicamente patentes na sua residência, na sua «casa». Com o desenvolvimento de uma arquitetura dominial grandiosa no século XVIII, a residência do senhor passa a chamar-se a «grande casa» ou «casa principal». Dado o que subentende, o senhor por oposição ao escravo, a expressão «casa senhorial» é anacrónica e não histórica.

O aumento da produção de café leva ao crescimento e embelezamento da casa. A do poeta Bertin, em Sainte-Suzanne , assente numa impressionante base de pedra, tem teto de ripas de madeira com janelas de mansarda.

Esses plantadores opulentos são encarnados pela pessoa de Henri-Paulin Panon Desbassayns (1732-1800), neto de Augustin Panon (1664-1679), chegado a Bourbon em 1689.

Em 1761, Henri-Paulin assinala o seu êxito com a construção de três residências quase idênticas, não em madeira, como dita a tradição de Bourbon, mas com materiais pesados, para se proteger dos «golpes de vento».

Essa imagem de construtor, muito enraizada nas mentalidades locais, denota a ação de um homem que revindica uma forte identidade crioula — diz-se «estrangeiro» em França e deixa que o chamem «o Africano» —, mas desenvolveu-se através de várias redes, como as outras famílias dominantes da ilha, ainda que a um grau superior. Desde logo, a rede dos oficiais do rei a servir na Índia: Guy Léonard de Bellecombe, primeiro governador da Reunião, sob a chefia de Pierre Poivre, Joseph Ferdinand Anasthase de Boistel, Claude Joseph Guignard de La Biolière, Louis Alexis Grillot de Poilly, Pierre Elie François Josset de La Parenterie, Antoine de Mellis, Benoît Mottet de La Fontaine, barão de Saint-Mart, Thomas de Conway, oficiais que Desbassayns encontra nas suas duas primeiras estadias em Paris . Depois, as redes da banca protestante, que inclui diretores no comando da Companhia das Índias e promove os interesses dos huguenotes nos estados do norte da Europa e nos territórios longínquos da Índia e, até, da China — prova disso são as suas relações com Louis Julien, o seu banqueiro, aliado de Jacques Rilliet, que dispõe de instituições bancárias em Paris na Suíça, e com os Admyrauld, em boa parte envolvidos no comércio colonial, nomeadamente, no tráfico negreiro. As suas deslocações pela província dilatam as fronteiras da rede de Louis Julien na França, com Lacombe, correspondente em Revel — reduto dos interesses huguenotes — e os banqueiros protestantes Lys e Johnston, em Bordéus, a quem leva letras de câmbio, assinalando a extensão de circuitos monetários que ligam Bourbon ao comércio colonial de Genebra, Londres ou Génova e aos territórios marítimos, via Paris. Por fim, a rede da franco-maçonaria, que reflete essa maturação identitária, social e política das lojas praticantes de um cosmopolitismo seletivo, restringido a negociantes, cultivadores, parentela e administradores, evitando convidar ao templo os livres de cor. Apesar de não encontrarmos qualquer associação sua com as lojas da Reunião ou da Maurícia, Henry Panon diz ter sido admitido pela maçonaria escocesa «Rosa Cruz» a 26 de julho de 1792 e ter sido recebido como oficial do Grande Oriente, a 23 de agosto do mesmo ano.

Estas ligações também são evidenciadas por uma sociabilidade local desenvolvida em torno do parentesco direto de Henry Panon: as famílias Varnier de La Gironde, Grayell, de Lanux, Leger, de La Selle, de La Biolière, Routier de Grandval e Delaunay, originárias dos territórios insulares de Bourbon e da Maurícia, demonstram uma solidariedade familiar que não exclui a promoção de vantagens comuns. A extensão e a eficácia do poder do soldado que se tornou plantador explicam-se, então, pela sua inclusão nesses espaços e redes de poder e, de forma alguma resultam de um plantador por si só: a terra assume apenas um papel secundário nessa prosperidade, que está longe de ser determinada pela escravatura. Essas colusões de interesses financeiros, confessionais, culturais e fraternais, associadas, nomeadamente, à Companhia das Índias, também se traduzem num paradoxo, ao afirmarem a sua identidade crioula. Em finais do século XVIII, essa elite indiano-oceânica branca já está preparada para ganhar poder e desejosa de seguir um destino político. Poderão a Revolução e as suas Assembleias coloniais trazer as chaves para uma emancipação comunitária asfixiada pelo absolutismo colonial?

A cultura do café sofre vários revezes: vendas ao desbarato, concorrência antilhana, baixas de preço, endividamento e/ou ruína de uma parte dos habitantes. Por volta de 1775, apenas 2,5 % das propriedades cafeeiras têm mais de 100 ha, e apesar de a Bourbon oitocentista acolher uma classe importante de grandes plantadores (de café, cravinho e algodão: 10 % dos proprietários possuem 90 % dos escravos), as suas perspetivas económicas são pouco encorajadoras.

Mas estes vão aproveitar a Revolução para desempenhar um papel político — são eles que dominam as primeiras e as últimas assembleias coloniais, apesar de a sua supremacia ser temporariamente contestada na época jacobina. No fim das contas, no período revolucionário, a sociedade colonial constitui um dos grandes núcleos de formação da ideologia nacional. É certo que algumas elites «plantacionárias» da ilha tinham alimentado a ilusão de uma independência de Bourbon, que se desdobrou num interminável folhetim, entre fevereiro de 1799 e dezembro de 1800. Ao destacar Bourbon da França, o que se pretendia era, pois, reaproximá-la da Inglaterra, sem chegar à sujeição. O desafio era a escravatura: a Revolução já tinha tentado, em vão, aplicar a abolição (1794) nas Mascarenhas (1796), e temia-se que não deixaria de tentar, enquanto os ingleses garantiriam a manutenção do sistema servil — pelo menos, segundo os plantadores que subestimavam a pugnacidade e a influência dos abolicionistas. Contudo, Villèle, na altura secretário e protegido do almirante de Saint-Félix destacado na Ilha de França, tinha feito abortar o projeto , e a questão resolveu-se em 1802, quando Bonaparte restabeleceu a escravatura.

Por conseguinte, essa classe de plantadores faz sistematicamente uma conversão de capital político em capital económico, bem como a passagem de um espaço social para outro — que se explica pelo facto de o custo social ser muito baixo, a transição ser fácil e as gratificações serem imediatamente tangíveis. Esta classe que passa a ocupar o domínio económico continua a funcionar em redes. A descendência de Henri-Paulin Panon Desbassayns confirma-o através de alianças. O filho Philippe, nomeado Ordenador da Reunião, em 1817, e, de seguida, «comissário inspetor para o rei» nas feitorias da Índia, em 1818, e feito barão de Richemont na Restauração, é também o redator, com o apoio do cunhado, Villèle, do despacho de 21 de agosto de 1825, que, ao forçar o príncipe a nomear todos os responsáveis políticos, faz aumentar o controlo da sua família sobre a ilha.

A filha, Mélanie, desposa Joseph, o conde de Villèle, ministro e, depois, presidente do Conselho sob Luís XVIII e Carlos X .

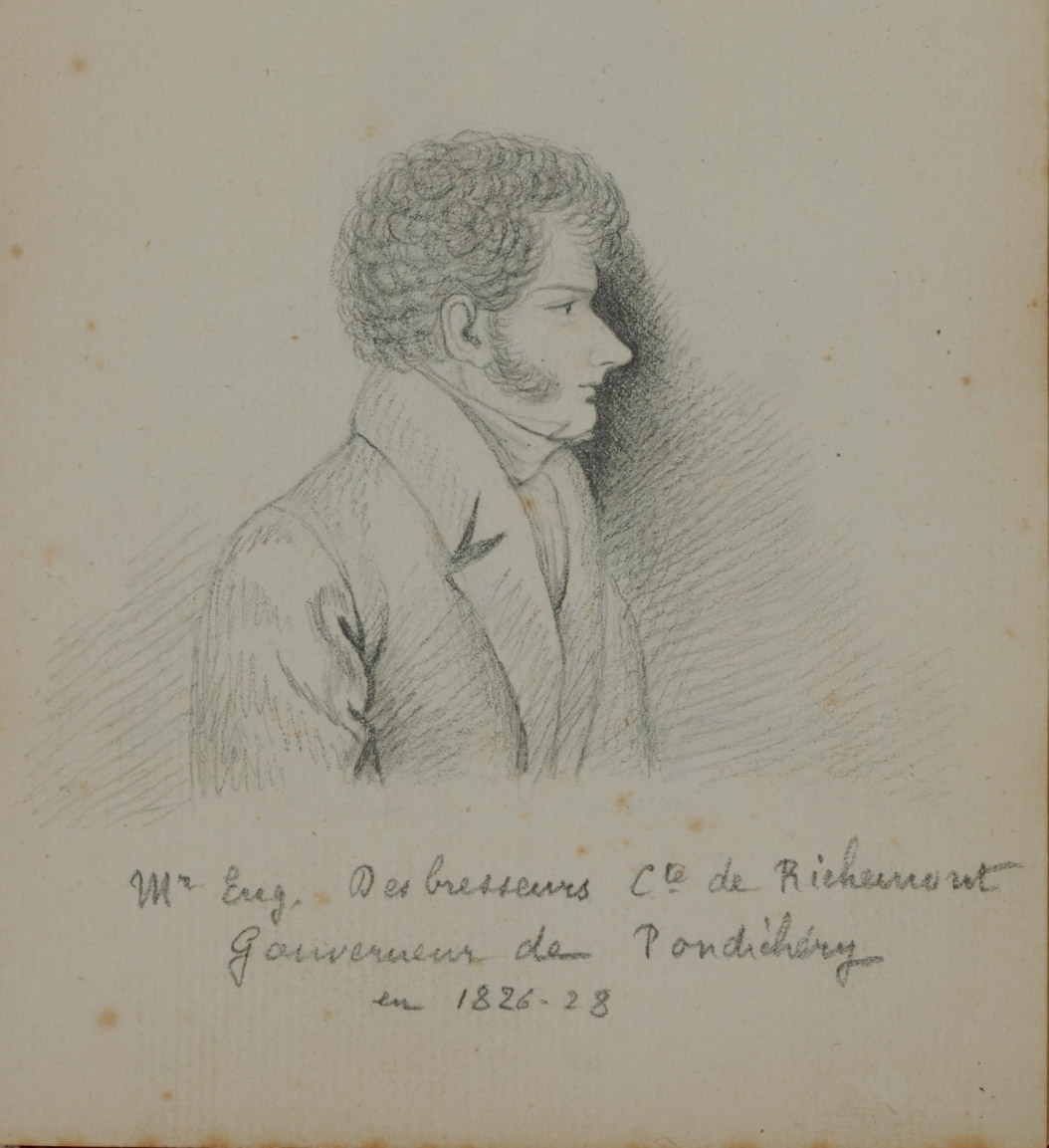

Pelo seu intermediário, Eugène, será nomeado Ordenador de Pondichéry, em 1824, e, depois, governador, de junho de 1826 a 1829 . O pequeno Montbrun, filho de Henri-Paulin, acede à carreira de cobrador-geral das finanças e junta-se à nobreza de Bordéus.

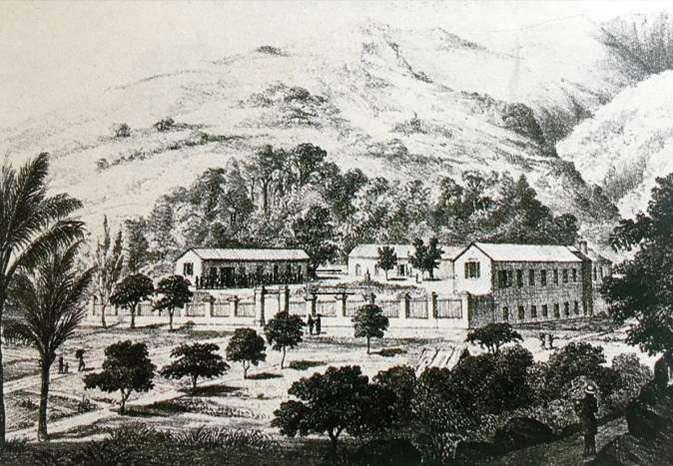

Museu Villèle

Ao contrário do café, que era sujeito a imposto pela Companhia, o açúcar foi uma escolha dos próprios plantadores, motivados pelo lucro, sobretudo tanto mais que, na Europa, o seu consumo conhece um crescimento espetacular: 1 kg por habitante/ano, em 1822; 2,7 kg por habitante/ano, em 1840. Em 1823, são plantados 4200 ha, em Bourbon, e 25 300 ha em 1846. Dado necessitar, desde a colheita, de um complexo processo de transformação, sob pena de se perder uma grande parte do seu teor em sacarose, a cana requer uma industrialização efetiva e um fluxo constante de financiamento para acompanhar os progressos técnicos. Originalmente rejeitada em Bourbon, essa escolha leva os colonos a alargarem, desde logo, o seu campo de ação económica, colocando-os à margem das estruturas administrativas na sua relação de exportação para a França — salvo da proteção tarifária —, sujeitando-os à concorrência dos colonos antilhanos, que gozavam das vantagens do tempo e da experiência, e inserindo-os na conjuntura nacional — ou mundial — do açúcar. O estabelecimento da indústria açucareira faz também uma transposição no domínio económico da questão fundamental que, na altura, agitava os intelectuais de Bourbon: a questão da relação dos mais influentes com o poder central, do estatuto da classe dos dirigentes e, em consequência, do território que exploram e que dirigem.

A rutura que a cultura do açúcar implica faz-se por etapas, com o abandono dos modelos da Maurícia, das Antilhas e de São Domingos e o aperfeiçoamento de um modelo da Reunião que se caracteriza por uma singular inovação no mundo do açúcar: a partir de 1817, Charles Desbassayns adota a máquina a vapor (uma máquina inglesa da marca Fawcett, com um caldeirão) para acionar o moinho da cana-de-açúcar

O recurso a esta inovação — no exterior ou a nível local —, leva ao aperfeiçoamento da bateria Gimard, a «bateria colonial» de Wetzell com as suas prensas de escumas, filtros e rotadores, e à adoção das turbinas e da cozedura em vácuo.

Para produzirem açúcar e, mais tarde, tornarem-se açucareiros, os «habitantes» terão de adquirir novas competências: aprofundar o «saber da terra», que parte do conhecimento empírico e entra no domínio do conhecimento científico (observações meteorológicas e pedológicas; aperfeiçoamento de um método de cultura da cana e relançamento da cultura da mandioca que se torna «a base da alimentação dos escravos» por Joseph Desbassayns); compreender as exigências profissionais e fazer escolhas técnicas inovadoras; ganhar um espírito empreendedor, em que, para citar o exemplo de J.-B. Say, o empresário passa a protagonista do progresso das sociedades, combinando os fatores de produção, e a detenção de capitais passa para segundo plano. A única competência que esses açucareiros têm dificuldade em adquirir é a competência da gestão: alguns geriram mal os seus créditos, cedendo a um frenesim de compras e empréstimos e perdendo o contacto com a realidade, como Abadie, de La Serve, Despeissis, Pignolet, Mlle Lagourgue e, sobretudo, Joseph Desbassayns…

O êxito global de Charles Desbassayns e do seu clã familiar faz a interconexão dos espaços técnicos indiano-oceânico, antilhano e europeu para criar um verdadeiro espaço técnico de Bourbon coerente e dinâmico, assegurando a difusão da inovação junto dos outros açucareiros da Ilha. Com efeito, os Desbassayns abrem largamente as suas açucareiras aos «habitantes», para que eles possam imitar os seus equipamentos ou inspirar-se neles.

Essa «sociabilidade técnica» torna-se possível graças às múltiplas alianças matrimoniais anteriores ao açúcar, mas por ele reforçadas. Para vincar essa aliança, os casamentos são, na sua maioria, celebrados sob o regime da comunidade: «O casamento é a aliança entre dois sogros» , e, em Bourbon, as uniões celebradas nos meios do açúcar não fogem a essa regra. A aliança matrimonial desempenha um papel fundamental, pelo menos, no início do período, em que o capitalismo ainda não se faz sentir tanto, até porque os habitantes sabem perfeitamente discernir que competências poderão ser-lhes úteis nos seus futuros genros. Recrutado em 1830 pelos Desbassayns, De Chateauvieux (neto de François Nion, gerente de Sra. Desbassayns desde 1814), rapidamente se torna genro de Charles, e esse descendente de um pequeno aristocrata arruinado pela Revolução e que vingou na gestão açucareira na metrópole, inaugura uma carreira de criador de fábricas (sobretudo em Vincendo), antes de gerir o seu próprio domínio nos Colimaçons.

Socialmente fortalecidos durante toda a primeira metade do século xix, os açucareiros de Bourbon encontram o seu habitat natural no campo, nas suas «habitações», entre a envolvente produção do açúcar, rodeados pelos familiares e amigos que compõem as suas redes de vida social, mundana e profissional. Joseph Desbassayns vive tanto na sua propriedade do «Grand Hazier» como nas dos seus vizinhos, Sicre de Fontbrune, Lescouble, o doutor Brun, a Sra. Dioré, ou a Sra. de Villentroy, Périchon de Sainte-Marie. Charles Desbassayns habita uma casa que mandou construir na sua propriedade do Chaudron. Em Basse-Terre, Saint-Pierre, a casa Deheaulme construída no meio de um mangal, perto da açucareira, impõe-se e destaca-se num terraço precedido de quatro tanques de água do benéfico canal Saint-Etienne. Essa fixação rural demonstra bem como, ao contrário do que sucedida nas Antilhas, em Bourbon os açucareiros são residentes e não ausentes.

A partir da década de 1830, os açucareiros — já os principais animadores da «economia de plantação» — acrescem à sua casa rural uma «instalação» urbana onde residem frequentemente. Esse vasto movimento de instalação urbana abre-lhes muitas vezes as ruas principais ou os bairros centrais, como a atual rue de Paris ou o «velho quarteirão» em Saint-Denis. Numa sociedade colonial cujo funcionamento económico não depende fundamentalmente do desenvolvimento urbano, o tropismo dos açucareiros para a cidade ilustra a vontade de se integrar no poder como espaço de representação, de fazer concorrência aos agentes tradicionais do poder e de tirar partido dos elementos constitutivos da massa e da sociabilidade.

Com efeito, os açucareiros ocupam os conselhos municipais, considerando que fazer parte de uma instituição é necessário para exercer um poder na cidade, onde se interessam muitas vezes pelas redes de serviços municipais e de abastecimento de água. Em Sainte-Marie, sob o morgado de Hugot, açucareiro, encontram-se homens da elite, como Charles Desbassayns, Martin-Flacourt, Gérard e Advisse Desruisseaux.

Essas famílias que enchem os conselhos municipais e o Conselho colonial — muitas vezes, exercendo funções de conselheiros privados ou delegados — assumem responsabilidades na Câmara da agricultura e pertencem às altas instâncias da milícia, edificam redes e desenvolvem atitudes que permitirão assegurar, até à departamentalização, a vida política e económica da colónia, apesar da abolição da escravatura, as transições para a república e o sufrágio universal.

Irá essa «economia de plantação» periclitar, após a segunda abolição da escravatura em 1848? O fim da escravatura, que traz grandes benefícios a alguns, decerto poderia parecer a outros uma espécie de «desencantamento» do mundo, sendo a modernidade capitalista facilmente fantasiada e percebida como um fator de nivelamento dos valores, em meados do século XIX, numa visão apocalíptica do mundo, onde o progresso se transforma em regressão moral… Esta ilusão dos perdedores do lóbi do açúcar desvia-se do seu objetivo de abolir a escravatura para alimentar um fantasma de perda das origens e declínio identitário que ainda hoje perdura.

Para a maioria dos açucareiros, contudo — em primeiro lugar, os Desbassayns —, a aceitação pacífica da abolição da escravatura de 1848 que contradiz as «emoções» do passado, acarreta igualmente uma nova inteligibilidade política. Os colonos abandonam o desejo, por vezes acompanhado, como já vimos, de independência em relação à metrópole, mesmo correndo o risco de uma «ruína económica» anunciada, que não aconteceu, muito pelo contrário: até meados da década de 1860, a colónia conhece uma prosperidade económica sem precedentes. Os açucareiros aceitam o desaparecimento da escravatura, sem dúvida, tendo em conta a sua rentabilidade limitada no contexto capitalista e, sobretudo, porque a sua prioridade é manter os laços que os vinculam à metrópole, cuja realidade política traduzem no plano económico. A compensação que exigem é o elemento essencial dessa estratégia de aceitação e sinal desse deslocamento. Na verdade, essa compensação é o protótipo de uma política de assistência económica, que viríamos a conhecer «na Reunião, onde se espera mais facilmente um benefício do que um direito», como o sublinha Jean Benoist . Ora, a abolição inscreve-se na lógica de uma configuração de assimilação que ela pressupõe (o escravo alforriado pode tornar-se um igual do nascido em liberdade) — assimilação essa que contribui para definir o regime republicano cuja instituição é, assim, implicitamente aceite pelos açucareiros…

A escravatura não foi suprimida por se ter tornado incompatível com a perenidade das explorações de açúcar e da «economia de plantação». Apesar de instável, enquanto sociedade trabalhada por contradições, a economia de plantação é tudo menos uma ordem imóvel. Soube adaptar-se e resistir às convulsões da Revolução Francesa e da ordem liberal do capitalismo industrial de tipo inglês, pois a maioria dos açucareiros interessa-se mais pela organização da produção do que propriamente pelo estatuto da mão-de-obra. Os Desbassayns, que fizeram da habitação-refinaria uma escolha deliberada dos colonos, já tinham tentado, após 1830, «salvar» a escravatura e restabelecê-la com a vigilância permanente dos escravos no trabalho para o tornar mais produtivo. O que se procurava já não era a obediência, mas o rendimento, que se obtinha não pela violência mas pelo «policiamento» sistemático.

A partir de 1848, Desbassayns tenta perpetuar a economia de plantação, adaptando-a ao salariado. Por altura de um importante debate que divide o Conselho privado, a 23 de outubro de 1848, o açucareiro Ruyneau de Saint Georges, além disso advogado, afirma que «a emancipação foi aqui um facto aceite de antemão pela clara maioria dos habitantes, mas tiveram de se preocupar vivamente com o futuro da continuação do trabalho e da manutenção da ordem». Acrescenta: «No que respeita aos salários [dos alforriados], serão hoje infalivelmente fixados muito por baixo, porque os habitantes são mais ou menos desprovidos de recursos». O «cidadão Desbassayns», o emblemático açucareiro da Ilha, a praticar um fourierismo tropical, exige então que se defina, como possibilidade de compromisso, a associação: os açucareiros explorarão a terra de braço dado com os alforriados, partilhando os lucros, mas, transferindo para eles o encargo da alimentação, da roupa e do alojamento, de modo que adquiram hábitos de ordem e economia. E acrescenta: «A população negra demonstra um carácter distintamente indolente e apático». Ruyneau opõe-se, defendendo pelo contrário, que esses encargos sejam assumidos pelo contratante e que se retire aos salários uma parte destinada a «assegurar a existência dos idosos e dos enfermos», de cerca de 15 000 — que Desbassayns reduz para 2000. É a opção de Ruyneau que vinga: o chamado engagisme é uma política de contratação que ganha os contornos e o conteúdo da escravatura…

Apesar de este quadro ambíguo não deixar antever senão a difícil sobrevivência da economia de plantação, os plantadores-açucareiros tentam moldar o futuro, apoderando-se dos principais mecanismos de controlo social . Dessa forma, favorecem o culto católico. É verdade que o apoio dos plantadores à Igreja já era bem anterior à abolição. A condição, porém, é que os escravos não sejam implicados: a cristianização da população servil é, então, adiada, dado o perigo de, em nome dos princípios evangélicos, se colocar em causa a ordem estabelecida. Mais uma vez, em 1845, após as leis Mackau, que visam preparar os escravos para a emancipação pela sua cristianização, a Igreja, que se lançou na criação de capelas e na evangelização, confronta-se, como se sabe, com a oposição reacionária da maior parte do establishment açucareiro — à exceção de alguns plantadores, entre eles, os Desbassayns… Em contrapartida, depois da abolição, os açucareiros encorajam a evangelização dos alforriados, convencidos de que isso favorecerá a sua integração na sociedade e torná-los-á mais fáceis de controlar. Os alforriados, por sua vez, procuram maciçamente a evangelização, que julgam facilitar-lhes a integração e a admissão no espaço social em pé de igualdade com os brancos. Assim, os açucareiros apoiam a iniciativa do bispo Desprez, em 1852, de fundar a missão Saint-Thomas des Indiens . Trata-se de iniciar no cristianismo os antigos escravos indianos que desertaram dos estabelecimentos açucareiros dois anos depois da abolição da escravatura: faz-se vir da Índia, em 1853, o padre Joseph Gury, e, depois, padres jesuítas e catecistas. Em Saint-Louis, o açucareiro Chabrier encorajou vivamente a edificação de uma nova igreja sobredimensionada para acolher os alforriados, oferecendo, aquando da sua conclusão, sinos, que batiza com os nomes das filhas. O objetivo é ver os «alforriados retomarem os trabalhos regulares nos campos, depois de serem esclarecidos sobre as suas verdadeiras obrigações por uma instrução religiosa mais íntima». Não há melhor forma de definir os elos que unem a aculturação religiosa à formação económica!

Os açucareiros têm uma intervenção bastante «oblíqua» no domínio da escola. A pedido de Philippe Panon Desbassayns, as religiosas de Cluny, sob a direção da madre Rosalie Javouhey, tinham-se instalado em Bourbon, em 1817, primeiro, na cidade de Saint-Paul, dois anos depois em Saint-Denis e, progressivamente, noutras localidades, como Saint-Pierre, em 1845, onde foram acolhidas pelo açucareiro Kervéguen. Não será, então, por acaso que o representante da poderosa família açucareira toma essa iniciativa. Esse ato de educar os pobres, que começa por excluir os escravos, passa, em 1848, a visar em grande medida os alforriados, que as irmãs recebem nos seus estabelecimentos, como a Imaculada Conceição, em Saint-Denis. Os Padres da Doutrina Cristã, amiúde apoiados pelos açucareiros, também dão instrução primária aos filhos pequenos dos alforriados. Em 1871, em Saint-Louis, quando o presidente da câmara Eugène Payet comenta que os filhos da «classe infeliz embrutecem na ignorância», um conselheiro municipal, açucareiro de estatuto, propõe a criação de escolas dos Frades de Etang Salé, nos Avirons e em La Rivière, que não terão custos para o município porque ficarão a cargo do Estado. Em 1858, a Congregação do Espírito Santo vê-se a confiar, por um período de vinte e cinco anos, a escola da Providência — um estabelecimento público fundado dois anos antes pelo governador Hubert Delisle que incluía um hospício para idosos e enfermos, uma escola agrícola e profissional para os jovens alforriados, bem como uma penitenciária para jovens delinquentes. O presidente do Conselho-geral e açucareiro, Charles Desbassayns, atribui-lhe uma subvenção anual de oitenta mil francos.

A educação dos alforriados é pensada num contexto económico e pratica um ensino seletivo. Jules Duval maravilha-se com «as ciências e as artes, que suscitam sensações: o desenho, a geometria, a mecânica, a música e as línguas», penetram facilmente nos espíritos «cuja rudeza exterior derivante da escravatura fazia parecer refratários ao ensino» . Não obstante, os açucareiros defrontam um paradoxo: a educação está prestes a retirar à agricultura e ao trabalho fabril contingentes por de mais avultados de novas gerações. Uma parte da própria imprensa critica os frades de incitarem demasiado os jovens alforriados a pensar e de instilarem neles uma ambição subversiva! Com tantas pressões, o governador acaba por emitir acórdãos limitando a escola ao trabalho manual.

Muito antes do advento da Terceira República francesa, e no contexto colonial, orientados por objetivos económicos, os açucareiros também puxam os seus cordelinhos, primeiro, com esquemas religiosos e, depois, com esquemas políticos republicanos no seio dos quais isolam a escola. O intuito é estabelecer o controlo da mão-de-obra para tentar perpetuar a economia de plantação. Efetivamente, nos primeiros meses após a proclamação da abolição, as pequenas e médias explorações perderam uma parte da sua mão-de-obra alforriada: em 1854, uma comissão dirigida por Patu de Rosemont constata que 35 000 pessoas sobre 62 000 fogem ao sistema de contrato de servidão ou engagisme. Apesar de um decreto do príncipe-presidente (de 28 de abril de 1852) conferindo aos proprietários meios para impor o trabalho obrigatório aos alforriados. A «deserção dos alforriados» — um fenómeno que ainda hoje se revê por baixo — deve-se ao facto de os plantadores só lhes oferecerem salários de miséria, que os impedem de aproveitar a sua nova liberdade.

A marginalização dos alforriados, com efeito, deve-se ao ressentimento e ao desprezo que os plantadores demonstram para com eles. Aliás, os plantadores preferem recrutar os seus trabalhadores com contrato de servidão fora da Reunião, oferecendo-lhes não mais do que um módico salário. Após a interdição de recrutamento nas costas africanas, que em muito se assemelhavam a operações de tráfico de escravos (os negreiros compravam escravos aos traficantes africanos e levavam-nos para a Reunião com um estatuto de trabalhadores livres com contrato de servidão), as atenções voltam-se para o recrutamento de indianos.

A finalidade do contrato de servidão, contudo, é tão política como económica: na verdade, é preciso marginalizar e excluir do circuito laboral o grupo de cidadãos alforriados, dada a sua expressão política, passível de contestar a ordem «plantacionária». Essa exclusão faz-se em prol de uma força de trabalho desprovida de qualquer capacidade de expressão política: os trabalhadores com contratos de servidão.

Essa regra incoerente da questão da mão-de-obra, porém, não impede a degradação brutal e duradoura da situação económica. Sem uma visão a longo prazo, o Conselho-geral — há muito dominado por Charles Desbassayns, homem de incontestável inteligência e energia mas claramente legitimista —, em vez de favorecer o empreendimento, apoia todas as administrações que se sucedem, numa estreita colusão com o bispo Desprez, rejeitando a educação como remédio da pobreza e fator de progresso e coesão do corpo social, voltando-se, pelo contrário para a Igreja e a religião em busca de ajuda e apoio para toda a sociedade, incluindo os alforriados. Desse modo, terá de financiar, sem hesitações, a construção de diversas capelas e igrejas, de uma nova catedral nunca concluída e do Estabelecimento da Providência, que, diga-se o que se disser, faz concorrência aberta às empresas ligadas ao açúcar. Além disso, enquanto a tributação favorável aos açúcares da Reunião vai desaparecendo progressivamente, a sucessão de catástrofe naturais, os ciclones e o Borer (a sua larva alimenta-se da cana-de-açúcar perfurando-lhes a base; identificada na Maurícia, em 1850, infesta a Reunião em 1855) desencadeiam uma longa crise económica. Sem dúvida que a morte de Charles Desbassayns, em 1863, representa, no Conselho-geral e junto do governador, uma redução da influência desse lóbi, mas a sua nocividade como que se desmultiplica na partilha da sua herança política pelos dois sobrinhos, Frédéric e Paul de Villèle, sendo um dos seus outros sobrinhos, Bellier de Villentroy, presidente da corte imperial e parente por aliança do notário François Mottet. Sem um contrapeso institucional, a crise leva à ruína as grandes famílias locais endividadas pela compra de máquinas dispendiosas que esperavam poder paliar os problemas impostos pela abolição da escravatura.

Claro que muitas famílias de grandes plantadores já previam as dificuldades tanto estruturais — ligadas à abolição da escravatura ou à atividade açucareira — como conjunturais — ligadas, por exemplo, às tensões com a Inglaterra e aos riscos de guerra devido à partida «para França». Não nos iludamos: mesmo crioulas, as famílias almejam a França e refletem a sua nostalgia na imitação dos usos e costumes franceses. Para muitos plantadores crioulos, a colónia e o açúcar serviam apenas como local e meios para fazer fortuna; o objetivo seria gozar essa fortuna na França. Em 1820, Auguste Billiard indica: «As emigrações para a França são mais significativas a barlavento; é onde a propriedade muda mais de senhor» . Esse desejo de partir torna-se obsessivo sob a pluma de Betsi de Fontbrune, para quem o êxito material parece nunca residir na ilha, em 1837: «Mais do que nunca, sou atormentada pelo desejo de ir para França» .

Todos os que ficam, segundo as palavras de Jacques Weulersse «são certamente colonos (…) Abandonaram para sempre a velha e mesquinha Europa» . No entanto, não podem contrariar a evolução para uma economia capitalista, competitiva e rentável, geradora de uma tardia concentração industrial e fundiária. Uns atrás dos outros, veem-se conduzidos à ruína pela sociedade parisiense do Crédit Foncier Colonial (CFC) , que exige os reembolsos das suas dívidas e acaba por se tornar a principal sociedade agrícola e industrial instalada na colónia …

Na sessão de abertura do Conselho-geral, a 24 de novembro de 1865, o governador Dupré interpreta esta debandada económica no plano político: «Administrativa e economicamente, somos mantidos sob uma tutela estreita e severa. As colónias desejam, com razão, libertar-se dela. Não podemos, por nós próprios, tomar todas as medidas essenciais para a nossa prosperidade e conservação (…) O remédio será, portanto, autorizar-nos a tomarmos por nós próprios, e em grande medida, todas as providências relacionadas com os nossos negócios, que não interessam diretamente à metrópole (…) A colónia da Reunião já não pode ser governada sem se proceder a uma profunda modificação da sua estrutura política. Essa modificação deve instar a população a concorrer à gestão das questões públicas, nomeando conselhos municipais e o conselho-geral por meio de um sistema eleitoral assente na mais ampla base». A ressurgência — de espantar, quando vinda da boca de um governador — de problemáticas autonomistas não abafa o soar do fim da «economia de plantação».

Quando é que a Reunião conheceu o fim da economia de plantação?

A ilha passou de uma economia de plantação baseada no açúcar para uma economia de consumo sustentada pelas transferências públicas. Nos planos económico, social e político, após a crise da década de 1860, só não se produziria açúcar a intervalos, mas o que nessas pausas se produzia «aproveitou» as pequenas crises da cana para se destacar e se manter como atividade contínua.

Sem dúvida de que é difícil isolar uma só causa para o fim da economia de plantação na nossa ilha. Essa rutura dá-se entre finais do século XIX e a década de 1930. A ela, acrescem fatores exógenos — a abolição da escravatura; o fim do protecionismo tarifário e a instituição de um certo comércio livre; a concorrência da beterraba; e a evolução dos hábitos de consumo — e fatores endógenos — a debilidade capitalística das sociedades face à subida dos custos, incluindo os custos laborais e o sobre-endividamento; a separação entre «sociedades familiares» e sociedades verdadeiramente anónimas, o que poria fim às relações pessoais e paternalistas para fazer surgir uma estrutura de classes.

Sucedendo-se ao fim do engagisme, em 1883, a organização do trabalho, alicerçada no sistema do colonato parciário, forma de arrendamento partilhado visando atrair os descendentes de escravos, os indianos que tinham acabado o seu contrato de servidão e os mestiços crioulos, generaliza-se nas grandes explorações. Os proprietários terrícolas encontram forma, através de contratos orais, de evitar a apropriação das suas terras pela população pobre instalada ilegalmente na periferia dos seus domínios. Acima de tudo, o colonato parciário permite reintegrar os alforriados de 1848 no circuito do trabalho agrícola. Por outro lado, é um sistema que coloca a população rural desfavorecida sob a influência da burguesia. Os descendentes de escravos ou de indianos e africanos com contratos de servidão inserem-se na clientela política dos detentores da terra, enquanto os avanços reembolsáveis tornam os colonos dependentes desses proprietários cuja autoridade moral chega mesmo a permitir-lhes intervir na vida quotidiana dos seus trabalhadores! Concebido no quadro do paternalismo, esse clientelismo colonial é o último avatar da «economia de plantação» .

Resta saber se o que é que foi dos rurais cuja subsistência dependia do dinheiro que entrava proveniente do trabalho nas plantações ou nas fábricas de açúcar. Ou como evoluiu a estrutura fundiária quando milhares de hectares das melhores terras das plantações são abandonadas e as pequenas e médias explorações agrícolas se veem vítimas de um movimento de fragmentação sem precedentes.

O certo é que serão são as solidariedades consolidadas na primeira metade do século XIX que virão determinar o êxito e a longevidade das elites insulares, bem depois do declínio do açúcar, até aos primeiros tempos da departamentalização e, até, depois dela.